刘成瑞 × 梁硕 × 王澈 × 张营营 : “生长的河 | 走怒江”单元对谈

2024-07-18 15:09

“雕塑力”作为“云雕塑”的栏目之一,在真实的社会现场中展示雕塑的“现实力”,推动中国当代雕塑的发展。

编者按:

8 月 27 日于松美术馆为期三个月的“云雕塑――首届学术邀请展”正式落下帷幕。作为展览整体内容的延伸及其重要组成部分,每组策展人在开展期间都对应自己的单元主题组织了一场艺术对谈。为了更好地打开每个单元的内容,对谈嘉宾不再局限于展览之内,而对话的内容也在彼此对于“雕塑”的开拓性言说中涉及到了不同的领域和视野。

“行走”作为王澈的策展方式已经持续了多年,其所主张的“陪伴式策展”更像是组织艺术家或其他行业者们一同开启了一段进入自然的旅途。但与其说是发起一种介入外界的“雕塑”方式,似乎环境本身就是他们所选择发生对话的一员。而这次“生长的河――走怒江”单元的对谈也是如此,聊天的场地被设在了燕山的菜食河畔,并邀请到了张营营和艺术家们来与“菜食河”一起聊聊那位被请进了美术馆的“怒江”历程。

以下为本次对谈的整理内容,经与会者授权,特此首发与读者分享。

对谈海报,图片由策展人及松美术馆提供

王澈:今天我们是在北京燕山的菜食河边,聊一下关于在云南怒江的行走项目,这次专门邀请了策展人张营营来主持对谈,她也是优秀的研究型策展人,然后是参与者,艺术家梁硕和刘成瑞,我是策展人王澈。

张营营:大家下午好,这是来自菜食河边下午的慰问,下午两点钟是一天中最热的时候,我们 4 个“冒着生命危险”给大家分享“生长的河――走怒江”项目对谈。王澈,你要不要先介绍一下这次的展览?

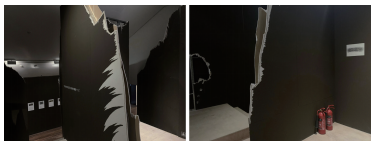

王澈:这个项目属于是“云雕塑”的首届学术邀请展,然后我们是 6 组策划人,我是其中一组,然后我就用了一趟行走来回应关于云雕塑的概念。隋老师对我们展览策划上没有什么具体的要求,让我们用自己的工作方法呈现展览就可以,所以我还是以我这种“行走策展”的理念,然后邀请了厉槟源、刘成瑞和梁硕我们一起去怒江进行了一趟。展厅整个的呈现也基本就是我们行走过程的整体面貌,其实包括纪录片、文字写作,共同参与人谢群的地图,刘成瑞的诗歌和行为,厉槟源的行为和石头,梁硕的作品是整个空间的设计。展览就是行走之后的一个整体的面貌,核心在于,我们把身体放进怒江流域去雕塑一下,基本的展览背景和呈现就是这样的。

张营营:你们是再一次转换了空间,在我看来,这次呈现它还是多了一些新东西,比如梁硕老师,他把整个空间作为一种感受进行了输出,可以说这是一种感受吗?还是说,是一种你对当时走怒江时那个地方性空间状态的一次转换?反正我在现场,有体验到那种地理环境本身的空间给我带来的身体的反应跟地形的联想。当然,也因为美术馆需要考虑到观众的安全性,可能你也做了一些很节制的调整,主要是防火的问题。但我还是能感受到梁硕对整个空间的把握依然给大家提供了那种很明确的感受性的东西,再配上行走过程中的纪录片,以及刘成瑞和厉槟源他们给出来的许多临时行为,它们携带了行为背后的总体自然环境,我觉得这个展览还是一种很“活的”和“流动”的状态。

王澈:对,反正跟怒江的行走的经验是对应关系,因为做一个东西总得有点理由,这个行走提供了一点背景,但是实现展览的时候肯定会打折扣的。比如防火逃生通道的宽度,搭建材料的这些要求,肯定会让呈现上有所折扣,但基本还是完成了想要的效果。

张营营:这里面有一个差异性,就像我们今天在这里一样,当真的在现场的时候,会有更多身体力行的记忆和感受。如果在美术馆的话,它就是一种视觉经验的传达,而很少有身体记忆。

王澈:对,所以对谈放在燕山的这个峡谷里聊,能相对充分调动一下身体的感受带来的对谈,身体感受还是比较整体的,视觉只是其中一部分。

左:“生长的河―走怒江”对谈现场,图片由策展人及松美术馆提供

右:“生长的河―走怒江”单元策展人与艺术家合影,图片由策展人及松美术馆提供

张营营:可以说,步行或行走的艺术实践是一种非视觉的学习方式吗?

王澈:其实也是包含视觉的,只是我们相对强调了一下身体。对,因为有视觉参与了,你才能验证很多身体的感受,视觉和其他感官相互支持、相互验证。我觉得是这样的。

张营营:来的路上,我跟刘成瑞老师聊了很久,他给我讲了很多关于在行走中的一些体会和感知。他提到,你们作为一个整体出行,以艺术的名义去做这些事情,外去、行走,这当中到底包含了什么?这对于参与其中的个体都意味着什么?这个问题他思考的很深入,过程中我也获得了一些挺宝贵的经验。

关于行走,就是你离开城市,离开我们熟悉日常环境,到达另外一个陌生的自然空间里,那居然是艺术家的另外一种生命状态。你们让我联想到了一个集体,或一个团体,但它又和艺术小组的创作方法完全不同,它没有一个先入为主的公式,比如你们要一起做些什么,而是一个很自然、很有弹性的一个团体而已。

然后,刘成瑞老师也聊到关于关系美学。我问他,你指的关系美学是哪种?我以为很大一部分程度,他指的会是人和自然的关系,但其实他并没有提出这个相对浅表的层面,而更多说的是一种整体的关联。一是,你们一同组织起来,在一个时间点,去到同样的地方,同样的生活经历,同样的眼前世界,看同样的景观,这就是一个整体的连接。另外一个就是,你们作为一个整体,跟更大的生态这一整体之间的联系。

我觉得这种关系美学就更深刻了,也更本质一些。这种情况下,你们或者是……我也参与过一次,我们的身体就被注入了一种意识,是自然意志的价值,被注入里面,我觉得这个变化是很丰富的、很饱满的。最后,他还提到其实行走是自然意志和社会意志的一种对抗,聊到这儿,我联想到它是与当代艺术最核心的批判反思的经验是有直接关系的。行走的内部就有这种对抗性在。

王澈:对,我做出走这个动作它本身是有态度的,实际是我对艺术行业的一种个人态度。策展人有义务让艺术生态有不一样的形式出现,行走这个事像你跟刘成瑞说的那样,就是行走本身它根本不仅仅只是人和自然这个问题,它有好多话题可以聊,比如城市跟自然也可以,解决策展的方法问题也可以,艺术家解决艺术创作的问题也可以。方方面面都可以囊括进去,再有像身体知觉、感性全部也都有,所以这种行走的方法其实是一个挺整体的一种连结的办法。

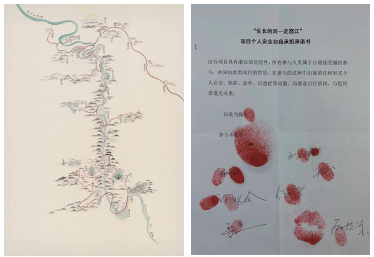

左:“生长的河―走怒江”单元线路图,图片由策展人及松美术馆提供

右:《生长的河—走怒江》项目个人安全自我承担承诺书,图片由策展人及松美术馆提供

出去之后,我们其实是想背离原本的那种认识艺术的方法,像我们去的福建那里,它能给我们带来很多种激发或者是一些思考,甚至是我们发现这个世界还可以用这样来解释,或者是艺术还可以用这样的方法来看待。前段时间我跟梁硕去黄土高原,他看庙的方式就让我突然意识到原来我可以用这种办法来看一个空间或者是一个事物在一个空间的位置。所以这里边的智慧,应该是建庙的人有比较厚重或者是比较真诚的一种理解,才有这样一个面貌。

张营营:嗯,那这种视角是在行走过程当中训练出来的吗?还是它在之前就拥有的?就像梁硕老师这样的一种观看的眼光和他的理解那样。

梁硕:当然是在行走之中发现的,这个很难说是我先有了这种眼光之后去发现,还是发现之后才有了这种眼光,但我感觉确实是出去之前是没有什么预设的目的,只有目的地,没有目的,都是在过程里。也不是要我发现什么就会发现的,可能是你心里需要什么,你就会看到什么,然后就总会看见同一类的东西,所以你就会产生各种各样的特别精致的看它的这些角度,然后就慢慢形成了一个你个人的一些东西吧,自然而然地它就发生了。

然后我也经常想,我为什么会对出行上瘾?我想了想,大概有一种感觉:因为你一到自然里面去,跟逛城市不一样,它总会让你处在非计划的这种状态,你的计划一定被会打破,然后一定会有很多未知,你会处在偶然性之中,你以往的已经既定形成的一些东西可能就没法用,于是你就老是处在那种应对这个真实的身边的情况。身体方面、感受方面、审美、还有观念或者文化意识方面的这些东西都可能会受到现场的影响,这样的话你感觉你心里的东西都是活的,因为你随时接受一切变动,所谓的坚持什么东西,这都没有必要。这种体验能养人的精神,又能养人的身体能力,它要啥有啥。

张营营:我再延伸问一下,这种临时的整体过程性的东西,跟你说的那些偶然性当中跟艺术的创造之间的关系,可以再描述一下吗?

梁硕:一路走的话,我发现每个人都不太一样,他们发现一个地方之后就有想做一个事情的冲动。对我来说,我做一个作品的冲动是比较淡的,捡个石头对我来说就已经相当满足了。你做一个作品对我来说好像没有那么大的影响,一个作品对我来说可能不是这么发生的,所以我就是纯粹的感受,让东西随便的进来,是这样一种状态。

刘成瑞于行走中创作的 27 首诗歌,2023,彩纸打印,12.5×17.6 ㎝,图片由策展人及松美术馆提供

张营营:很自由,很放松。刘成瑞,你有没有跟梁硕老师一样对行走很上瘾,或者在你的创作当中有没有上瘾的地方?

刘成瑞:梁老师能在路途中精准的发现自己感兴趣的古建小庙什么的。我老看到骨头和羽毛,藏区一路过去,哪有个羚羊头,哪有根羽毛,我一眼就能发现,所以说可能在寻找自己感兴趣的,或者是跟自己某种特质有关的东西。跟王澈项目的行走途中我不开车的,所以说比较随意一点,比如在西藏,早上喝二两,眯一下醒来,等停车了转一圈,然后中午再喝二两,晚上再喝点,一天就结束了。我挺上瘾这种状态的,很松弛,但是神经的敏感度又很高,情感和精神也比较集中。根本不需要处理任何事情,跟着团队走就行了,然后偶尔的抬头看看窗外流动的风景,顺便看看有没有羽毛。

可能我跟梁老师的工作方法不太一样,有时候我会做一些相对即兴的作品,但不是说我要强迫自己一定要做个作品,其实开始没什么概念,也没做任何准备,看哪个地方比较有感觉,就做一个比较即兴的作品,包括怒江上坐着写诗。有时在这种松弛中衍生出的作品会很准确,更接近艺术。

张营营:你写诗也需要灵感吗?还是说你认为需要写的时候就去写?

刘成瑞:写诗对我比较日常,有时候一根烟没烧完能敲出 3 首。所以说量比较大,基本上每天都写。这很荒谬,但没办法克制。

张营营:刚在车上,你聊到了一个让我很动容的地方,就是你提到了王澈的策展方式以及他组织的这些事件,你认为这是一种更加“亲密的组织关系”。对我来说“亲密”这两个字其实很让我有一些联想。

刘成瑞:简单打个比方,比如说我跟梁老师更深的关系是走过怒江的关系。个人记忆成为这个群体记忆中的一部分,共同的拥有一个特别完整的时空和经历,这在当下很难得的,而且又是在自然中行走,就会变得比较亲密,也比较了解对方。比如说,你有没有洗头,他啥时候开始扣鼻屎,上厕所啥姿势……对,这个在城市里是不可能的,因为城市里私人空间跟公共空间分得很开,人跟人有距离。

张营营:我确实在你当时说这句话的时候,跟我联想到的那个层面不太一样,我把它当成了是亲密的组织关系,我把它当成是你们作为一个集体,当然有情感方面很朴素的这一面,它肯定是亲密的。但另外还有一方面,王澈作为一个组织者,他和艺术家们之间的亲密关系,就不仅仅是情感上面的。

刘成瑞:我觉得说亲密这个词可能也不准确,因为我们的创作是带有很强的精神性的,所以说相互有一种影响,或者说是一种互相吸引或者怎么样,走多了结识的朋友多了会有体系比较大又很微妙的一种影响,它不只是跟自然的关系。因为王澈一开始去自然中,肯定是对白盒子厌倦了,或者带有某种批判去做这个事情,但也没有强调批判本身。他实际上通过这种长期的行走或者实践,提供了关于展览的另外一个样本。在整个策展的系统中,有哪些这样的策展实践,做出了哪些精神的语言或者审美的贡献,我觉得这是需要梳理的问题。如果这是一个创造性的策展实践,需要拿到一个策展史或者艺术史的这样一个系统里去考量它在哪个方向,迈出了哪几步?

张营营:我可以说你的拓展行为也需要被尝试吗?因为你自己并没有……除了去介绍你们这次的那种结构性的一个项目,或者你们中间经历了什么,这次的规划是什么,包括你观察到的艺术家们,他们都做了些什么之外,你很少脱离现场向外传输,就是说我们跟这个系统,跟这个艺术结构牵连的这些方面的内容很少去输出,所以你就想能提供一个工作方法。

王澈:对,我现在可能更多的是一个工作方法,因为可能还没有弄清楚,包括像“行走策展”或者是“陪伴式策展”,这些词其实出去之后都不是一个重要的东西,但是回来之后不用一个词概括自己的行为好像不行,就跟作品要有个名字一样。当时刚刚走的时候并没有把策展还有艺术想得那么重要。像“云雕塑”一样吧,先云起来,我觉得尽量的就是自由放松,艺术有时候严肃起来挺无趣的,还有些尴尬。做这种项目,最难的点就是我怎么能让大家放松,更轻松的自由生长或者是去感受,因为人一旦自由了之后什么东西就都来了。

梁硕:怒江,也算是我第一次行走,也是第一次跟王澈走这么长时间,之前一块爬山也爬过几次,但都是半天一天的。我感觉王澈做的这个事儿,特别像碰巧大家都是艺术圈的,假如不是艺术圈的话,我们在其他的行业里可能也会一块玩,它是一个很天然的那种氛围,在这个氛围里你认识到一种什么东西,它就会非常的好,它会很充分。

你看,有青山绿水作伴。当我发现一个东西,当时我就可以告诉王澈。如果换了地方你再说一遍这是不行的,它就得在此时此地最新鲜的时候,大家共同感受到一个东西。当我们有了这个共同的感受,至于我做过什么样的作品,说过什么话,可能就都很好理解了。因为认识一个人有很多通道,如果不是身体在场感同身受的话,有些通道可能就是封闭的。

张营营:这里我要稍微钻一下牛角尖,关于行走外界有一种质疑,就是说你们几个人一起行走,跟其他几个人一起行走,有什么区别?大家不都是“驴友”吗?

刘成瑞:每人携带的气场都是不一样的,又都是创作者,我觉得会影响你看到的景,潜移默化的。所以,跟什么人一起出去,你看东西的那种感觉会不太一样。

王澈:形式一样,过程不一样,结果也不一样。我和不同的艺术家去同样的地方他们的感受各不相同,不同媒介的艺术家看一个地方的视角也不一样。

张营营:理解。刚才我们聊的是一些基于比较日常的一种质疑,在这个层面上,我们解释了因为身份的原因而跟其他的驴友之间那种对于感知的差异。另外一种就是,还有一层专业的艺术系统当中的一种质疑,如果是要通过基于行走而且又不设目的的这样一个过程性的实践,这是不是一种被动的艺术生产方式呢?

王澈:不是,过程就是结果。我确实觉得行走里的东西,它都是艺术,只不过不知道什么时候变成实体的作品,可能会埋藏好多年。比如两年之后,梁硕做了一件作品,好像跟怒江有关系都有可能。我们不是去那个地方表演,就是一趟真实的行走本身,我理解的艺术生产就是艺术家的一切状态、情绪、思考等等,艺术作品和艺术家之间应该没有什么明确的界线。

张营营:嗯,与其说这种行走的行为是在突破一些基于美术馆、基于视觉为主导的一个系统,还不如说你们是“出走”,就是离开那个系统,并不是说要去对抗这个东西。

王澈:对,对抗是我最不喜欢的方式,甚至讨厌直接的对抗,非此即彼的颠覆才能创新,我觉得就是开拓而已,原有的方式有效就继续有效,没效的话自然会消失。我特别喜欢多样性,策展也一样,一个策展人有义务对艺术生态作出不同的事情。

张营营:关于质疑,其实我也有一点点补充。在我行走过之后,也就是我参加完 2022 年年底的“福建走神项目”之后,我的感受是,首先它不是在这个系统当中的,不能用系统内部的这种视角去看艺术家的一次集体行走,特别是在过程当中的时候,唯一能去对它有个评价的方式就是你要参与其中。我觉得这个很重要。我参与完之后并没有什么创造性的产出,就是可以拿出来供大家分享的这种结果的东西,不管我是艺术家还是一个作者什么的,但是里面有一个关于创造的点,就是对我个人精神状态的那种塑造,还有对当地的一些人文方面的认识,当这个转变一旦达成,你就变不回去了,也就变不回参加这个项目之前的对一些事情的看法了。因为它真的就像梁硕老师说的,你身体的每一个细胞都在接收环境中所遭遇的这些空气整体的这种感受。我觉得这种变,其实就是一种创造,它不可逆,也不可以传递。

梁硕:原来我也做过那种工作室型的艺术家,“工作室艺术家”就是不断的去制作作品,然后参加展览。后来工作室老是被拆,就慢慢变成了不以这样的方式工作了,到处游走,有展览就只在现场完成作品。我感觉前后的差别还是挺大的,这是两种不太一样的艺术状态。你如果有一个工作室,你的生活就是看点书,然后你自己手里有点手艺,然后你又认识点艺术圈的人,做点东西参加一些展览卖一卖。这样的话,一个人就这样生活过去当然也可以了。

但是我进入另外一种状态之后,我就觉得“工作室艺术家”那种标准的职业状态很无聊,艺术家就是生产点艺术的图像,去适应资本这部大机器不断的运转,你只是其中的一点材料而已。如果你处在这么一种自然环境里,这里没有图像,只有山石、水、空气、云,你觉得也可以很充实。当你感受到这种充实的时候,再看那些职业化的东西,可能角度就不一样了,无聊的也可以变成有聊,有聊的也可以变成无聊。

王澈:我们一起“走神”回来后我看你写的文字也能感受到你的变化,其实变化就是我们看到了或者说接触到了新的东西,也许是新的状态,一趟从艺术角度的行走成了一个艺术结果,可能真的超出我们既定的艺术圈的观看套路,行走本身就是丰富自己的学习过程,不妨追问一下什么是艺术,什么是策展?

“生长的河―走怒江”单元展览现场,图片由策展人及松美术馆提供

张营营:其实我很长时间都一直在关注王澈的行走项目,我对此也有一些个人的思考和想法,我也想借这次的论坛,可以把王澈的行走项目做一做项目之外的链接。

我觉得,王澈的行走的艺术项目需要放在一个更广阔的脉络当中去,也不是什么脉络,因为它是一种即时的发生,而并不是先有了脉络再有了这种组织的冲动。但是,我们又需要把它放在一个网络当中去看待他的组织方式和他在中国这个地方的区域性的差别,这可能是我的视角。

其实在不同国家和地区,都有过一些以基于行走的艺术项目,有一些是艺术家为主导的一种创作方式;还有一些是以展览为目的的;然后是基于跟行走有关系的这样一些主题;也有类似城市项目的这种行走,但那种类型的项目它就是就跟你们是不一样的,虽然都是组织了一些艺术家在某一个地方进行行走和交流讨论,可是它的内容,承载的内容不一样。

我认为王澈选择行走的地点,更多的是把自然和人文装在了里面,装在了你们每一步前行的过程当中。而像西方以城市空间为线索的,它更多的是装载了社会性的一些话题,甚至就是说,那种组织方式再往前一步,就跟游行有一点类似了,因为每一次的游行都有一个讨伐对象,比如他们希望争取什么样的权利?所以其实在你的艺术行走里面,也有这一部分的成分在,但是我认为在你的组织里面并没有设置这个前提,所以我会认为,它是不是跟当代艺术的这个系统是有一定距离的?

王澈:强调过程就是结果的话,那就是对结果不那么明确,或者故意不明确,因为我可能像通过行走解决的事情有很多,不是单一的一个问题。比如有策展的路径开拓问题、策展人和艺术家的关系、艺术方式单一问题、概念化问题等等,也可能是身在其中看不清的问题,走远点再看这里的问题,所以这种复杂性在项目中都有体现,但不明确,只解决一个问题,有时候艺术的整体性不可切割。但是和其他国际上的相似项目的共同点,可能只是基于行走本身。

张营营:我想说它肯定不止那些东西,而且不应该只有那一种东西,所以这就是你的这个项目一个特别的地方,因为它内容主导的不一样,你的组织方式和你提供的这种策展方法不一样。所以,我需要把你的策展项目放到这些跟行走这样一个元素有关的全球的行走艺术项目中去看,这个时候它的那种结构性的生态就产生了,它是不是具有某种普遍性……

刘成瑞:你看旅游这种,青藏线上好多组团旅游的,也有很多单独出行的,但是我前两天从上海骑摩托到北京路上没看到,更多的是运输货物的大车。可能是这样,我们国家能把人精神凝聚住的地方太少了,比如以前的好多好的有记忆的,或者说是能够象征精神性的一些景观被拆了,或者翻修的一看就让人烦躁,然后人们迫切需到自然壮观的风景当中去,重新确定人的身份,人的形象。人不能只是干活的,得有一个精神空间,或者有一个第二空间来安放自己的一些爱好、情感或精神。如果没有相应的博物馆、图书馆,没有好的有神在的教堂,也没有那种真正的老一点的,人进去之后能够感受到某种谦卑的或者悲悯的寺院。都是旅游化、产品化,快速生产的那种东西的时候,人不舒服,只有进入时间雕琢了千万年的自然景观中时,人才能感受到自己或某种完美。对大多数人来说,进入自然是一种治愈,人本身就是自然。

梁硕:对,这个倾向肯定是越来越主流、越强势的,但人原始的身体能力其实是需要去保留一份余地的,因为机器这个东西会帮你做太多的事情了,你拿出手机什么都能做,然后你只要在家呆着,用手机也能挣钱,然后想健身去健身房,但那不是身体的,那一样是机器的。所以你身体的这种原始能力,只有到自然界才能恢复出来一些,这个东西如果越来越萎缩的话,肯定会被集体统治的。

张营营:这种感受在这三年里就很明显,我想,当人的身体变得非常脆弱的时候,你再批判那些身外之物,它有什么意义呢?其实无非就是 A、B 和C 选哪个更好一些的问题。但是当人特别脆弱的时候,根本那个就没有意义,我们需要的是让自己变得…首先是精神上再者是整个身体状态上的一个平衡。

王澈:身体是诚实的,很多人还是想到自然中去,或者去旅行,这种急迫性就说明了一切。有时候人不知道自己已经忘记用身体来面对一些事情,人类的理性对身体的控制也是很大的,也可能是某种力量洗脑成功。

“生长的河―走怒江”单元展览现场,图片由策展人及松美术馆提供

张营营:没错。

现在,我再给大家补充一下全世界范围内跟行走有关的艺术项目的一些类型吧:比如有因为被国家追捕而流亡的一种行走,这是一种公共的艺术实践;有剧作家和诗人在午夜的狂奔,这是一种参与式、表演式的一种夜间的城市探索;还有艺术媒体工作者的慢速马拉松,这是一种年度的步行交流活动;有艺术家独自的爬行作品,还有艺术家长期的户外生活,像谢德庆,这个虽然跟行走没大关系,但是它还是在这个范围里;还有跑步作为一种艺术实践,以及在西方殖民主义背景下的交叉行走,这个就更当代艺术,“交叉行走”可能是他的一个项目的主题;还有一种是基于特定地点的步行表演。

刘成瑞:我发现一个特点,你分享的这些其实都是步行能够走到的地方,身体性很强。但类似怒江这个项目路途遥远,我们大部分时间在车上。

张营营:嗯,然后还有通过步行创造一种奇观和表演,就是在街头的一个表演式的东西,当然就像我说的那种情况,它就跟游行一样,他们反抗产生了某一种游行之类的。还有街头的变装行为,然后还有在伦敦街头的徘徊,因为都在徘徊,连羊群都在徘徊,就很慢,最后他将步行融入到具体的作品里面把步行当成了一种语言,然后也融入到对社会和环境艺术的研究当中,大概是这样。关于行走的艺术项目,有一个网站记录了很多地区的行走的艺术项目,其实数量也不是很多,里面只记录了一个亚洲相关的行走,是 1999 年新加坡卢伯爵画廊的一个展览,它的名字叫做“步行”,基于步行概念的当代艺术作品展。我觉得王澈可以把他的艺术项目放进去,因为在亚洲又多了一个关于行走的艺术案例,而且你有那么丰富的路线和现场。

刘成瑞:他是不是考虑一下有没有更准确的词,不是行走。

王澈:我想了半天也没想到,对,因为这么多年我一直在等。

刘成瑞:比如走怒江,走青藏,它更多的像一种穿越一片地域,或者到达一个地方,有行程和目的地。

张营营:有个艺术家,据说他是步行行走的一个很特别资深的艺术家,是 1946 年的英国的一位步行艺术家,他叫 Hamish Fulton(哈米什·富尔顿),他是从 72 年就开始根据散步的经验来进行创作,对他来说没有行走就没有艺术。这是他最后的一个结论,因为他觉得步行,就是这个散步本身就是一种艺术形式,我相信你做雕塑的时候也得走路,画画的时候也得走过去。他创造的不是一些雕塑,而是一种体验。在他看来散步有它自己的生命,不需要被具体化为一件艺术作品,因为一个艺术作品无法再现散步的经历。所以他试图不留痕迹。还挺禅意的。

他的展览的现场我印象也很清晰,就像这条河的质感一样,他作品的状态和他在过程当中所组织和记录的一些东西,像就像刘成瑞一样,你转换了很多文本的图像的很多东西。然后,他还有一个方式就像梁硕老师,刚才你把你的那三个……你给踢了是吧?你刚才捡那三个石头……

像他也有一个方式,比如他也会在路途当中看到或者捡到一些材料木板或者什么的,只要能够放进他包里的,他就把这个木板带走,然后在木板上创作,做完之后就把它装起来,放到背包里。对,所以他的作品都不大,因为都是在过程当中做的,他不会回到工作室再去创作。路上的时候,他看到了那个地方就去做一些联想,然后把它视觉呈现出来。我印象中,他展览的那种质感很清澈,很清晰,流动性,还有很松弛的一个状态,就像这个石头一样。他作品的质感就像在浅水里面看到的那些小石子的那种状态一样,所以我还蛮喜欢的。

Hamish Fulton 是英国的,他经常被认为是大地艺术家,或者说是一个雕塑家,他说这些是艺术史评论家犯的一个错误。他拒绝这种意义。因为他的理念和实践跟任何形式的大地艺术或者是户外雕塑是完全相背离的,是正好相反的。他不是在建立一个奇观或一个景观的东西,对他来说,他仅仅是一个擅长行走的艺术家,大地和行走是矛盾的。

梁硕:其实在古代的时候是相当多的,它是一种文化,游是一种文化。

假如你是个读书人的话,你肯定要有,除非你特别不愿意出门那种特别宅的你才会有,但是一般来说都是很重视游走的。你看那些诗人走了多少,对,而且你作为一个文人的话,你基本上都是考官,你去考考那考考政府官员,您只要是做个一官半职,哪怕最小的官,其实都是天下到处跑的,把你派到哪你就去哪。对,他一生都在游的状态里的。

“生长的河―走怒江”单元展览现场,图片由策展人及松美术馆提供

张营营:那它背后的作用力到底是基于个人的还是公共的?如果说中国古代的一种行走,我的感觉更多是基于追求个人的一种修为,一种心理上的感知,然后才能够触摸到更深奥的一种生存的道理。

而西方当代艺术的一整套包括它的社会环境、整体的一个价值观,以及哲学和宗教,我觉得他们很多是公共的,是基于一种社会层面的这个方式。所以,这是两个不同的点。还是说,它是可以融合在一起?梁硕老师你怎么看?

梁硕:我没太想过这个事是公共的还是个人的,我不知道怎么回答。我没想这东西,我就想问你为什么问这个问题,这问题是哪来的?为什么会问呢?

张营营:我的问题是基于我自己的一个没有明确方向的一个答案,是关于创作的。

梁硕:我猜一下,你说行走这个东西它是更个人还是更公共是吧?

张营营:对,可以这么讲。

刘成瑞:西方艺术家更公共性,但中国的艺术家可能是更个人的为主,比如个人修为。要看这两者能不能融为一体。

张营营:现在好像已经融为一体了……但是我有一些错位。

梁硕:我脑子里没有这么一个分别,然后我倒是听说他们欧洲的学生,他们在青年时期都会有一个传统,就是要出门远足,当背包客巡游欧洲,好像很早就有这个传统,跟下乡似的,你自己搞定一切,你自己面对社会的方方面面,你回来之后就可以说你成人了。我觉得中西都有这个东西,书生进京赶考也是远游,它就是一个人对于世界的认知,对自己的认知的一个很重要的一步,我不知道这个更个人还是更公众。

刘成瑞:所有的创作其实都是为了公共性的。只是艺术运动或者博伊斯那种社会雕塑性的艺术出现之后,艺术参与公共成了一种创作方法。其实不管是书法或者国画,拿到公共场所的时候它就有公共性。如果这个艺术家足够彻底或者具有某种故事性,像八大山人类似这样,哪怕在山里,都具有公共性。可能是这样的,我简单理解了一下。

张营营:然后我再分享一句刚才 Fulton 他对于行走和人与自然这三者的关系,他说他并不是寻求要改变自然,我觉得这个自然里面包含了社会,不是要寻求去改变社会改变自然,而是要表明自然改变了你。所以,他认为步行是一种很激进的政治行为。你觉得呢,王澈?

它是一种社会模式,行走本身鼓励我们思考我们和自然互相依存的关系。

王澈:我觉得可以是一种激进的行为,如果他冠以了自己的行为这样一个前提的话,也可以成立的。

张营营:它还是有很强大的一个政治抵抗力在里面的。

王澈:出走有时候是有抵抗色彩的,就像是一个人有创造力或者有改变的想法也是一种抵抗力吧。

张营营:你们的行走好像跟占领公共空间其实没有什么关系。

刘成瑞:我们别说占用公共空间,你要舍不得打搅自然,就轻轻的走过去,不会留下痕迹。王澈:可能是拓展一些空间。

刘成瑞:人是自然性跟社会性的合体,但自然环境里面更接近自然性,甚至会能修复你自然性的一些东西,包括理性和快乐。

张营营:然后我还查到一本书叫《漫游》,小标题是“步行的历史”,里面有一句话“行走使我们能够置身于我们的身体和世界当中,而不被它们所困扰”,就有可能是因为一直在移动。“行走能够让我们自由的思考,而且不至于完全迷失在我们自己的思想当中”,这句话我很喜欢。

梁硕:对,漫游的状态才会对我有一点……我写那个东西的时候就这样写了。

王澈:对,自由的思考,我们的思考可以从眼前的这块石头开始,比如石头的时间性和城市的时间性的区别。或者一个情境所产生的思考,能激活我们脑子思考的各种方法和方向。

张营营:是不是正好是这个环境带给你思想之外的一些东西?就像一开始时梁硕说的,你没有设定什么,也没说要创造什么,或不要创造什么,而是这个环境给我开启了很多。

“生长的河―走怒江”单元展览现场,图片由策展人及松美术馆提供

王澈:比如说我们要谈北京,我可以在沙漠里面谈北京,类似这样的,我可以去青藏高原谈北京,艺术不一定非要是在这一个地方,可以推远的距离。比如很多人其实只有离开故乡的时候,才能把故乡看得更清楚一样。我们在自然环境里面谈科技,反而有时候会提供一些新的观看路径,或者一种解读的办法。

张营营:前天的时候我跟王澈打电话,他有一句话,说完我就笑了。他说在美术馆里做展览不香吗?我为什么要跑到荒山野岭去,我也想在美术馆做展览,挺香的。美术馆它是一个特别重视视觉体验的地方,然后在这种文化背景下,我们有很多机会去练习睁开眼,睁眼睛看的这种机会。我觉得“行走”应该就是让我们使用非视觉或者说不仅是眼睛看的非视觉感官训练的一种方式。

王澈:我之前做过一个展览叫“身体视觉”,当时在戈壁中的一种身体感受,在一些大的空间中会感觉人类的皮肤这个器官很厉害,它有一种对环境的感知力,有点全方位的感觉。

张营营:当我们的环境开放的时候,我们身体的感知也会同时开放,但如果我们回到一个封闭的空间里面,可能我们的感知就跟着封闭了。会不会?

王澈:会的,比如城市的空间都是被切割的小空间,感知的封闭不一定,但感知的结果是不同的,外面的空间能感受到的东西很多,封闭的空间比较单一,长期在封闭的空间中,感官就没效了。

张营营:我们再跳回艺术系统里面来,如果通过这种非视觉学习的行走,你们认为它能不能分散“视觉”在艺术文化当中的首要地位?

梁硕:不可能有这个,因为视觉一统天下肯定是注定的。我感觉你图像这个东西太强大了,我们不可能去撼动这个东西,我们只能是以自己的存在让它变得可能性多一分,我分享好的可能性而已,对,也就这样。

刘成瑞:其实一样的,很多观念艺术也会回到视觉,哪怕是想象中的视觉,体验的那部分除外。

梁硕:我觉得视觉本身没有错,但是如果缺乏多维的身体体验的话,视觉会慢慢变得很无聊、很枯竭的。以视觉的方式传达都没问题,但你背后怎么来的这个东西,它一定是很多层面,对吧?因为视觉它确实很重要,尤其是对于我们搞艺术的这种传达来说,它几乎是不可被替代,但是如果从图像到图像、从视觉到视觉,那肯定是越来越萎缩的,就像近亲结婚生出的孩子。

张营营:也就是说,不管我们做什么、怎么做,视觉依然是艺术领域的首要位置。因为我们在接触信息的时候,都是先从表面开始的,再进入下层空间,所以这个地位是很难撼动的。

梁硕:就跟说话一样,视觉它跟我们说话用的语言是一样的,你总得说话,关键你要说什么。

张营营:对,还有你脑子里的思想是什么,你身体方面的直觉是怎么的,是融合在一起的一个表露。

王澈:其实属于创造视觉的方式的问题,视觉应该还是主导的,我们也在创造视觉,但又不仅仅只是视觉而已。

张营营:我知道了。我联想到一个点,视觉因为今天它发展了,它变化了,它跟以前更古老的时候那种无意识的视觉遗留不一样了,所以它可以独立。但是你不能否认视觉生产背后的那一整套的关系,就像父母和子女的关系一样,它可以独立,但是他没有办法否认这层血缘关系。

生长的河―走怒江”单元展览现场,图片由策展人及松美术馆提供

王澈:回到“云雕塑”这个展览,这六组策展人,你有什么感觉吗?

张营营:我知道隋老师的“云雕塑”是一个线上展示的平台。我也去了展览现场看,我现在已经不对雕塑这个词带有什么想法了,我觉得雕塑它比较特殊,在整个艺术媒介当中它可以关联的媒介特别多,雕塑概念上也关联很多,从形式上它已经扩展到一个没有具体边界的程度,所以我没有带着“是否雕塑”的看法去看这个展览。

王澈:梁硕你做雕塑的,你对有没有什么感受?

梁硕:我没看那个展。

王澈:那你自己对雕塑现在的这种状态,你有什么判断吗?什么是雕塑?现在你是雕塑艺术家吗?

梁硕:不是,雕塑是我最熟悉的。雕塑很无聊。

王澈:云雕塑这个展览,包括这个云雕塑的概念你有什么想法?

梁硕:我没看这个展,反正这个词,雕塑本身我是觉得很多雕塑行业的……这么说话不太合适,我的真实感受就是这样,就说也没啥意思。我不知道咋说,还是那种感觉,我做个比喻,你是怎么活过来的,你的日子是怎么过来的,这个东西感觉大家心思没放在这上边,都放在你怎么说话上了,然后怎么去把话说得更好听,没太注重背后是怎么过来的。所以我说很无聊就在于这。雕塑语言不是这个,没必要,不重要,对我来说很无聊,就是你寻找什么语言,你要说什么,你要说什么呢?就是,我反正一说雕塑就会往什么社会雕塑,什么人体雕塑,类似于往那个方向去想。

王澈:刮子(刘成瑞),当时“云雕塑”采访你的时候,你怎么判断这个事儿?

刘成瑞:我首先想到的是博伊斯的社会雕塑概念,参与其中,将社会作为雕塑或一件艺术作品。进而推演到“行为”,这是我多年创作的惯性思维,不是雕塑行为,也不是行为雕塑,而是行为本身的可叙述性和雕塑般的逻辑。“云雕塑”至少在字面的意思中,除了包含社会雕塑、行为和雕塑本身之外,还带有某种轻盈的东方意味。而且“云”和“雕塑”有着完全不同的物质结构和象征。云随风而逝,而雕塑可以不变。暴露在风中的雕塑除外,风和时间会重新雕琢,比如那些被风化的石刻。

张营营:好的,谢谢刘成瑞老师的 ending,“云随风而逝,雕塑可以不变”,很诗意。你刚还说刮子作首诗是作不出来的,因为就在诗意当中,确实。这会天气也变得更好了,我们的对谈也即将要结束了,我们晒了一共 2 小时 15 分钟,现在要去休息一会了,谢谢线上的朋友们观看,我们下次见,拜拜 ~

【完】

排版:郑彭艺

编辑:金龙

责编:张一

审校:琴嘎

资料提供:王澈、松美术馆

官方网站:http://www.suijianguo.org.cn

官方微博:北京隋建国艺术基金会

官方微信公众号:云雕塑Cloudsculpture

雅昌艺术头条:云雕塑

邮箱:safyun@qq.com

*以上所有图片、文字、视频素材,由受访人和机构惠允和授权使用,未经基金会授权不得转载。