姚斯青 × 北鸥 × 范西 × 谢墨凛 × 周翊 × 董菁 : 专心致志闯空门 |“技艺”单元对谈

“雕塑力”作为“云雕塑”的栏目之一,在真实的社会现场中展示雕塑的“现实力”,推动中国当代雕塑的发展。

编者按:

8 月 27 日于松美术馆为期三个月的“云雕塑―首届学术邀请展”正式落下帷幕。作为展览整体内容的延伸及其重要组成部分,每组策展人在开展期间都对应自己的单元主题组织了一场艺术对谈。为了更好地打开每个单元的内容,对谈嘉宾不再局限于展览之内,而对话的内容也在彼此对于“雕塑”的开拓性言说中涉及到了不同的领域和视野。

作为“技艺”单元的策展人,周翊&董菁颇具调侃性地选择了一个看似与“技艺”相矛盾的创作状态―“闯空门”(The Zone)作为本次对谈的主题,并邀请了姚斯青、范西、谢墨凛、北欧从各自工作的内容出发来展开这次对话。

以下为本次对谈的整理内容,经与会者授权,特此首发与读者分享。

对谈海报,图片由策展人提供

周翊:我先介绍一下今天《技艺》单元的到场嘉宾,镜头右起第一位是艺术家范西,她几年前曾经在马来西亚金之岛(Pulau Dinawan)驻留,一会她会分享一下她在大自然中的一些创作经历。范西是央美雕塑系毕业的,但是她在毕业之后一直是在用影像创作, 但最近又开始回归雕塑媒介。第二位是艺术家北鸥,他是一名舞者。我最早知道他是在陈天灼的作品中,融合了舞台和宗教仪式的表演,后来也了解他一些个人的非常具有实 验性的现场表演。两年前我们在 798 我负责的一个小实验空间合作过一个连续一周(6 天)每天做一场完全不一样的现场表演,每天换新的布景,表演的性质也包括舞蹈、脱口秀、戏剧、直播、即兴等完全不一样的现场实践,这样一个挑战表演者和观众极限的艺术项目。下一位是跟我一起合作策划《技艺》的策展人董菁。去年我们也一起参与策划了深圳 OCAT 双年展的《喜剧》单元。董菁是艺术家出身,毕业于央美版画系。然后下一位谢墨凛也是央美毕业的艺术家,他在壁画系学习。其实在毕业期间,一会儿他会聊到,他开始思考美院这个体系,这种训练的体系带给他的一些东西,还有包括这些技术带来的限制。后来他出国去英国爱丁堡学习的时候,从他上学的时候产生的这些疑问出发走上一条执着的探索之路。回国之后他采取一种很极端的创作手段,用机器来绘画。一般来说用机器画画我们会理解成你输进去一个什么文件 / 指令,然后机器自动帮你完成这件 事情。谢墨凛跟机器的关系是对这种一般情况的颠覆。今天他会大概介绍一下他的创作的过程,他跟机器合作的情境中人到底扮演的一个什么角色。我旁边的这位是姚斯青女士,她是今天的特邀主持人。姚斯青是一名艺术理论学者,最近几年开始活跃在当代艺术的策展和写作领域。她跟女性艺术家的合作开拓了一种之前没有过的策展人与艺术家的合作模式,可以描述为是更细致和贴近的工作关系。

姚斯青:好的,首先谢谢周翊和董菁的邀请!我们这一次的主题最后定为“专心致志闯空门”,这其实是一个有点文学性和调侃色彩的标题,跟我们这次展览的主题“技艺”是有关的。

左:姚斯青在“重塑中”展览现场,图片由策展人提供

右:姚斯青策划的“曝书谷”表演现场,图片由策展人提供

因为当我们去讨论“技艺”,其实在今天的语境里面,就不光是所谓的技术、技法,或者视觉艺术家的训练、熟练程度的问题,它的背后有一个哲学性的支撑:整个 20 世纪以来, 其实大家都处于与主体性和主客体关系的强建构、正在逐渐疏离的过程里,很多的现代、后现代思想都致力于解构主体性。比如说,我和董菁之前在交流的时候,她也提到了“技艺”的作用,很多时候是在打开艺术家,释放压抑在强主体性下面的一些东西,比如说潜意识,这就来自弗洛伊德理论的一个词。在我们具有很强目的性的日常生活里面, “潜意识”是被意识、被理性规划压制住的,但是当艺术家的技艺进入到某一个出神入化的状态里面,这些部分、被日常意识压抑的部分,就会被释放出来。这时候我们就会进入一种比较神妙的艺术境界,所谓的“The Zone”,其实也很像《庄子》里面早就说到的“解衣般礴”,也很像尼采说到的酒神的“迷狂”。

那么,这个被释放出来的东西,如果用一个更古典美学的概念来理解的话,可能就是所谓的“天才”或者是“创造力”,它跟艺术家本人的主体的、尤其是非常私人化的经验之间,关联性并没有那么大。我认为,这其实是周翊和董菁在展览和对谈里想要去探讨的主题,在这样子的认知背景之下,我们其实就在讨论一个很松弛的主体,它不是一个和客体相对立的团块状结构,它能是一个更加发散、松软、强调“主体间性”的云状结构。在这个结构里面,当艺术家去面对他的艺术创作的时候,可能就不是一个很强化的主客体关系,像上帝创世一样。以前有一个很有名的古希腊雕塑家传说,说皮格马利翁创造了 他最美的一个雕塑,然后他就向爱神祈求,让这个雕塑变成一个真人,他们就相爱了。在这个故事里面,艺术家的主体意志始终是非常强烈的,但我们今天要探讨的就不是这样子的一个创作主体,而可能是艺术家把本身的一些潜意识碎片,加入到艺术品里面来, 然后在过程中也能容纳更多偶然或者是未知的环境,给创造带来的一些意料之外又似乎合乎情理的惊奇部分。

所以,至少从我的角度,我是这么来理解今天的议题的,“专心致志”可能就是指艺术家沉浸在创作里的一个状态,但是它最后得到的却似乎是一个被“闯空门”的结果,意识被腾出了一些空隙。闯空门,艺术家的意图最后到底是得逞了还是没得逞?这其实是要描述一个被悬置了的中间状态。

在这里,我想请董菁姐再说一说,我不知道我理解得怎么样。

董菁:这个想法几年前我跟北欧也曾经交流过,就是在创作非常专心的情况下,往往会发生一种类似走神的状态。一段时间过去后,你发现你作品做完了,你不知道刚才发生 了什么,但是作品做得很好。

我也跟很多创作者交流过,大家都说遇到过这种情况,一次偶然查到乔丹曾经说过这种情况,他们叫“The Zone”,在体育运动或者是游戏里都会出现,这时自己的反应会更好,表现也比平时更出色。

为什么会有这样的状态?我们是不是被闯了空门了?我做的东西是我做的还是闯了空 门的那个人,他做的?我曾经以为这都不是我做的,我希望我能自己的理智来控制自己,而不是被这种感性控制。

但是后来慢慢发现,创作有可能并不全部是理智控制的,因为它可能来自一个多模态的一个形式,很多不知道是从哪来的影响都会出现,随着心理学的发展和脑科学的进步,慢慢揭示出的创作的秘密使我们决定以此为一个点来再次研究一下作品的起因和表达。

周翊:让范西聊一聊。

范西:刚才董菁说闯空门的那种状态,回想一下,我好像还没有过这种一下进入到一种灵空场域里的情况。19 年去马来西亚沙巴驻留的时候,我其实当时只有一个作品的方案,在去之前已经构想的一个故事《L》,它讲的是少年在海上建了一所房子,最后被浪冲 走了的故事。当时是带着这个方案去的,当进入小岛之后,那种很理性、甚至很模式化的工作很自然就开始了,比如环岛一周去找拍摄的场景,找合适的人等等。

同时,当身体真的在场,有些东西会变得很不一样,预想的和实际情况会有一些偏差,除了《L》这件作品之外的《17 分 17 秒》和《诱惑》这两件作品就完全是在意料之外产生的。

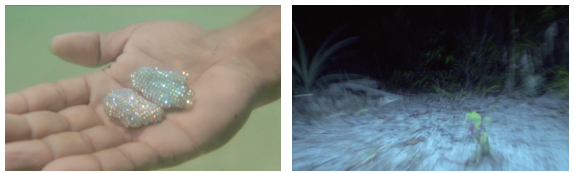

左:范西 L,2020 ,图片由策展人提供

右:范西《17 分 17 秒》2020,图片由策展人提供

可以说几乎没有开发。所以,当刚踏上这座小岛的时候,面对的是一个几乎原始的自然环境,在码头的另一端是一座珊瑚山,山脚下到平地有一个中间地带,那就是《17 分 17 秒》的拍摄地点。听当地人讲,那里算是一个有生灵的“禁地”,他们大多不会靠近,驻留的艺术家们也会在它周围找素材,据我所知也不会深入太多,因为里面是没有路的,常年累月下来,里面被巨大的植物覆盖,入夜时,周围一片漆黑,没有路灯。这片雨林的神 秘气息一直在我脑子里盘旋,直到我决定进去走一走。第一次踏入的时候,是我跟同行的艺术家们一起,走了大概十几分钟,那次也没有走到最内部,尽管大家一起同行,还是 被不同寻常的植物跟心理的恐惧驱赶出来了,那次还没想过是要拍的,只是拍了一点点素材。第二次准备进入的时候,做了充足的准备,灯光、采音,包括合适的鞋子跟驱虫水, 只有我跟另一个艺术家胡伟一起,最终也在不到二十分钟的路程里,因为听到了不可描 述的声音几次后,我们也折返了。

虽然做过危险动物排查,但也有可能会残有一些未知生物在那活动,当然,我觉得还有一个吸引我的地方,就是当地人对“禁地”的描述。

“17 分 17 秒”就是这次行走的时间,是当脱离了被功能化的自然环境后,面对纯粹自然的一个极限时间,自然完全独立于我们的认知,“野蛮”地存在着,面对这一生命环境的时候,它跟人最简单、直接的关系一目了然。而人的在场、身体在场、临时的反映都是人 最原始的本能,在纯自然环境里,人跟自然的关系,置身其中会变得复杂,诱惑或是恐惧都直接反映在了机器的视线里,视觉和心理也随着局促不定的行走,不断加强这种真实 的对应关系。这些反复的对应关系,我想它在某种程度上是一种绝对的真实,一种超越 的真实,这种真实也平衡了身处文明社会里的人跟自然之间的主、被动关系。

所以,即便是恐惧的,还是预备了下一次的进入,那时也已经想到了拍摄内容。

北欧:好怕死啊。

范西:但也想知道会有什么事情发生。

我觉得身体上跟环境的关系还好协调,踏入之前就已经有一些心理预设,它可能会是什么样子,遇到什么状况等等,但加上“禁地”的说法,诸多因素夹杂在一起就会造成恐惧。 但是当你真正进入之后就发现,首要克服的就是物理障碍,其次才是心理上的,即使第三次进去的时候人很多,其实并没有起到太多的作用,当人处于面对庞大未知的情况下时,人多反而变得力量更加分散。

还有一点就是,我在当下那一刻还是挺感动的,自然是超越的,它已经不在一种被规划好的,无害的,且非常友好的这种方式跟你共存,反而非常的具有侵略性。一改往常那种被人类所赋予的角色后,面对的就是纯粹的生命体,它不再具有所谓的价值,非常独立地存在。当两者在这种情况下相遇的时候,人类会被自然的生命力或未知隐蔽的力量掩盖,恐惧是一定的,随之就是感动,这种感动来源于平衡,关系是平等的。

范西 - 岛上生活,图片由策展人提供

说到 Zone 的感觉,当面对狂乱的生命张力时,人几乎是失控的,野蛮的生命力和死亡在同一个时刻发生,这时人的欣喜和恐惧也是同步的,几乎无法描述那一刻的具体感受, 自然给人带来的这两种境地,会在心里不停地切换:被未知吸引的同时下一秒也必须逃离。是一种基于美的诱惑和恐惧,随之而来又充满对未知的迷恋。我想,只有当关系成为未知的时候,一切才开始慢慢展开,而不是非黑即白的结果。对于《17 分 17 秒》,经常有人问到它时间长度的问题,现实情况是,不管是一个人、两个人还是十几个人一起走过那片林子,时间也都只是 20 分钟以内。除了心理上的挑战还有现实问题:被巨型针刺的 划伤,脚下爬满的红蚂蚁,还有那些莫名的声响都会阻止你的前进,让单一的路途变得 无比曲折。

当真正处于那个环境的时候,会发现最初对它(环境或是作品)的预设都显得过于简单, 就像那片雨林,这时的自然跟人的关系已经打破了平和的共处,它野生的张力具有强烈的攻击性,而这种关系的转变也存在于人和人之间,即便是如此无垢的环境里,也有 Aby 这样的人存在,她是岛上唯一的年轻女性,制定着所有人的生活和劳作轨迹,在艺术家们踏上小岛之后,一切结构关系开始变得松动了,而 Aby 随之失控的种种行为,也 让简单的环境慢慢演变成了一个城市权利结构的缩影。这些戏剧性都会让我在理解人和环境时,对表层以下的现实关系扩展出一些张力的表达。

原有的《L》脚本中唯一的一个华丽镜头,是海浪会把海里闪光的珊瑚冲到了房子里面,在破碎不堪的室内闪耀着宝石一般璀璨的光芒,而在拍摄这一幕前,房子已经被当天的巨浪提前冲走了,这些都是预设之外的情况,而这种缺失和失衡就是我们人生中在不断发生着的情景。

周翊:特别像一个本来计划做一个剧本。

范西:所以其实有意思的是在更外围的框架里。

但是有时候你身在其中的时候,我觉得是很难做到这种观察的。因为除了这个部分,它有意思的就是未知的发生的那些事情,然后还有另一个部分它是一层一层往外包裹,看你要站在什么位置上。以前没有过这种长时间驻留的经验,有了那次经验以后我可能会留的余地更大一些,给自己更多的角度去看待事情和所处的环境。

北欧:我觉得也取决于你在一个比较原始的状态,虽然热带雨林是某种意义上的沉寂,

周翊:特别像一个本来计划做一个剧本。

范西:所以其实有意思的是在更外围的框架里。

但是有时候你身在其中的时候,我觉得是很难做到这种观察的。因为除了这个部分,它有意思的就是未知的发生的那些事情,然后还有另一个部分它是一层一层往外包裹,看你要站在什么位置上。以前没有过这种长时间驻留的经验,有了那次经验以后我可能会留的余地更大一些,给自己更多的角度去看待事情和所处的环境。

北欧:我觉得也取决于你在一个比较原始的状态,虽然热带雨林是某种意义上的沉寂,

但是热带雨林是一个生命感非常强的地方。 所有东西都能在里面活着。

对,就那些不管是植物、动物或者你看不见的生灵,都在里面。

对,他很满你知道吗,所以比如说东南亚有很多信仰,各种各样的信仰。因为那个地方生 命力太强了,有一些看不见的东西,它会存放在那里,它出不去,所以都聚集在那里,生命力强到,比如胡伟说什么,他有点感觉要走。那个东西是不是就是强到满到,太满了, 把你被挤出去的那种感觉。

北鸥演出现场,图片由策展人提供

范西:对,角度是很重要,处于一个事情的结构里,会想“目前的坐标是什么?”就像这次展出的《叶子》这件作品,它尺寸很大。但它实际的尺寸是非常小的,几乎察觉不到,还有毛茸茸的特细小的白花,叶子也特纤细,现实很难察觉到,当地人也不知道它叫什么。是 我在拍摄中,脚被红蚂蚁咬了,低头去看的时候发现的它,如果没有这些,可能直接就踏过去了。

北欧:但是雨林本身就能够把东西放大。

比如很多艺术家会做那种将各种物尺寸放大的作品,但整个雨林它就是如此,像花,雨林里的大王花,还有巨大的那种海芋。所以它就是一个奇观类,像是当代艺术产物。全部都巨大,所有东西都很疯。

范西:对,其实 19 年到现在也挺长时间了,再说起这段经历还是挺强烈的。

有机会的时候当然要放弃理性了,感性和理性没有分区或者对错,不管启动的是哪个部分,投入是很重要的。

北欧:而且我觉得如果有的话,你也不会进去的,你在外围看它,恐惧感就已经在蔓延了。

范西:我觉得可能跟个人性格和体质有关,有的人对很多事情没有那么强烈的体感或者知感,也有人格外敏感。

当时还有一个比较触动我的,是当地那些单纯、简单的人,这是特别美好的。充满善意的相处会产生信任。这个经历会让人和世界甚至人类和解,其中会体验到那种平衡,让你知道平衡实际是存在的。因为以往看到太多失衡的情况,令人焦灼,就像开车会路过的被车撞的小动物之类的这种,也有散落在边缘,甚至是你不会被发现的那些东西。

面对同样的生命自然会生发出同理心,我小时候会更强烈,大一点就会试图理解人类文明和进展会是什么样子的,包括代价。

范西 - 岛上生活,图片由策展人提供

北欧:在热带这种地方,人的新陈代谢就会比你在其他地方要快很多,加速了某种时间 感,所以热带的这种生命或者什么,这边死了,那边生了,那边灭了,这边又长了,它是一 个非常迅速的一个时间过程。我觉得这个还蛮好玩。

范西:对,就像是每个路边不一样的植物。

比如我们工作室在城乡结合部,周围很多植物都是灰的,杂乱无章,分不清它的颜色和品种,这跟城市里被规划的公园和绿化带里的植物是截然不同的。有时候不是我们在故意拟人化,它的存在本身就已经说明了一切,而且就在身边发生,也没办法回避。

周翊:我们下一个让谢墨凛介绍一下他的工作方式。

谢墨凛:我接着刚才周翊的话,我高中上的央美附中,然后本科上的美院壁画系,也算经过科班训练,但是科班也有点被科班束缚的感觉。

我大概 2001~2002 年的时候接触了电脑,那时候央美设计系刚成立。谭平在教学中引进了包豪斯的训练体系,学生做作业的表达方式也都是跟包豪斯的体系有关。另外学生们其实用了很多新的方式来呈现他们的作业,包括用电脑和打印机输出作业。我发现进了设计系的同学的表达手段明显和现代化的工具设备有了关联。其实大家从附中刚毕 业才分开一年,不同的系,但是作业呈现的面貌就差着几个世纪的感觉了。

我们壁画系还在训练写生静物,上附中的时候我浏览了大量的图书馆的画册,我知道西方现代主义这部分附中不怎么讲,问老师,我觉得老师们也不太了解这部分。我后来到了英国,通过看博物馆,对现代艺术原先只停留在画册和书本的认识有了现场和原作的 体验,我认识到表达手法本身和形式语言,以及尝试做没做过的事这本身就是现代艺术 的内容。

我在央美上本科时的教学还是不偏向于形式,它偏向于写实,其实我也很喜欢写生,但我已经不喜欢上课的内容了,画一个不认识的模特完成头像,半身,全身,人体,要画的像,其实画的像这时候是一种折磨。

周翊:身体被规训到那个地步,就是你只要一画,你想画不像都做不到。

谢墨凛:是这个意思,以至于有点仇恨自己的技艺了,我上美院的时候教学对于绘画里头抽象形式美的探索和理解太弱了。然后我通过一个陌生的工具我就能摆脱了,因为我 可以从陌生工具里头找到工具本身它带来的各种特殊的形式可能性,这时候我就被工 具引领。

周翊:机器反而带给你了一种自由。

谢墨凛:对,或者另外一个是因为它没有那么完整的历史。那种已经被历史描述好了,一本美术史是一个体系,密不透风。而我需要的是可以自由探索的新天地。

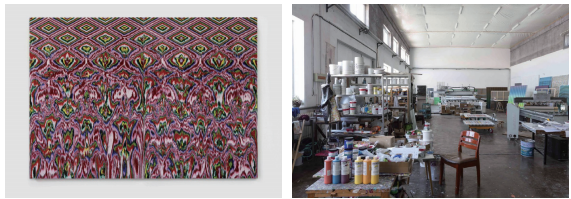

左:谢墨凛《悬刀 20.8.24,2020》2020,布面丙烯及媒介剂,254×360 ㎝,图片由策展人提供

右:谢墨凛工作室,图片由策展人提供

周翊:它的目的性。

谢墨凛:没有那么很强,比如说伦勃朗他有他的形式感,造型也很强,我们的教学体系里会认定这个被别人建立的确定的东西。但是你在伦勃朗的方法里实践,你是不是感觉你用你有限的一辈子去模仿别人,去做别人完成了的过去式,这个是不是会没意义呢!当时央美的教学里头,我感觉好像没有给我这种提示,但是我自己翻美术史的时候强烈的有这种提示的,你画任何一笔如果都在别人的影子里,你自己就没意义,艺术实践本身在我看来是一种探索和面向未知的过程,只学历史上已有的表现技巧,那种过去时的技巧在新的时代中已经不能体现时代精神了。这时技巧就是包袱,技巧或笔墨无用武之地 的那种感觉是最可悲的,只能用来画别人出的命题作文。所以还不如从一个完全拓荒状态重新建立。

周翊:你是怎么工作的呢?

谢墨凛:本科三年级开始在壁画系接触了各种各样的材料课,杜飞老师的敲铜课上用到 火焰枪,后来我用燃烧的黑烟来画鸟的素描,因为烟熏黑的效果很像轻盈的羽毛。在铁 板上贴手纸后浇水铁生锈产生调子来表现沉默的潜艇,用丙烯涂在光滑面上能结膜撕 下来的形成的彩色塑料皮来做怪物的皮毛,用油画棒加热融化后在铝板上临摹《塔吉克 新娘》,然后再从反面加热,看颜料融化流淌,肖像变形。

这些探索之后我开始觉得要回到有更长历史的绘画中来,我开始想把电脑和丙烯颜料结合起来作画。2004 年在当时南湖渠的综合市场的小店里发现了刻字机,刻字机在不干胶乙烯基上刻图形,它的背胶纸是非常光滑的离型纸,丙烯颜料在这个纸上干燥结膜 以后可以完整的剥离形成颜料皮。我用这个特性来在电脑上绘图,刻字机刻出图形,然 后我再把图形分步骤替换成丙烯颜料皮,干燥以后贴到板上,再撕去颜料皮上的背胶纸,画面就出现了,这样的画面完全没有笔触看不出来是如何制作的,我为这样的流程和独有的方法而开心,感觉自己在创作上找到一些属于自己的方式和方向了。

2005 年到了爱丁堡美术学院上研究生,那里的教学主张注重探索和发展自己的兴趣和独特性,没什么限制,没有中国那种造型达标训练。比如我刚去的时候,我还跟系主任说给我一个画架,他说你不需要画架。

后来我参观了学校本科生的工作室,也看了我的研究生同学们的作品和实践,我知道我可能来对地方了。因为教学很松弛,每个人都做自己的一摊尝试,我也发现,自己在本科时期课后所做的围绕材料和绘画方法的创作尝试,正好相当于英国美术学院的本科生 课程,这样我就很自然的和英国的美术学院教学接轨了,也真正的有了研究生课题 ― 用三轴数控机器探索绘画的可能性。

我用刻字机来进行绘画的方向来做为我研究生的绘画探索,研究生两年时间都是围绕刻字机来探索和制作作品。

毕业时候我在总结实践的项目书里,我写了如果把刻字机认为是一个绘画工具,那么将来我是不是可以能拓展出更多的绘画工具,来进行创作。当然那时只是个设想,就是把自己交出去,交给未知,每天进行摸索,每天根据手头实践的回馈,形成新的经验再去探 索和触碰将来的未知。

我觉得,到目前为止我还是保持这样的工作和实践状态。2007 年夏天回北京,那时候黑桥刚刚开始出租工作室,我去的时候其实周边都还是垃圾场,我们黑桥一号院本来就是 在一个建筑垃圾填埋场上盖的,我也算第一批租的人。那时候我觉得 150 平米那个空间 很大很好,但是外围环境就非常脏,当时有一个巨大的心理反差,因为从英国这样干净 的后工业社会的发达国家,回到了正在快速工业化和现代化建设过程中的北京。在英国 的时候甚至听说空气太干净,所以学校要给学生故意放一点灰尘,来让他们的免疫力不 会下降得太厉害。

而我回来之后,2007 年的北京空气巨雾霾,黑桥是城乡结合部的混合脏乱差的环境,这种环境却给我很大的刺激。当我把英国运回来的作品打开后,就觉得在爱丁堡有的作品还获奖,当时还挺高兴的,打开来我觉得完全镇不住北京的这种环境和气场,我就觉得 太弱了,弱爆了。感到没有一定强度的作品。是无法匹配中国巨变的现代化过程中的这 种现场感和进行感的,就开始想怎么变。于是想到改变过去刻字机的绘画中相对遮蔽制作工序的绘画流程,我想让过程走到画面前面来,并且加强画面的表现力,让方法本身 走到画面前面来,出于偶然我用在百安居买的手锯来尝试刮颜料,锯齿刮过形成的肌理 很有意思,这成为我新探索的开始。接着我加长了锯齿的长度,同时开始尝试把刻字机 的三轴数控运动和这个锯结合到一起,成为一个新的数控绘画工具。作品中的图像也渐 渐让位于动作和肌理形成的新的画面关系。物质的颜料和工具的运动,以及由此产生的 画面上对光线的折射变化和颜料混合流动带来的可能性成了画面的主要内容与形式。

我给自己定的目标就是不管质量就只管数量,实验 100 张,获得更多用锯刮颜料的经验。同时也在改进机器,一边画一边改进机器,就这样从 2008-2011 做了两台机器。

周翊:然后发展成一个数控雕刻机。

谢墨凛:其实那个平台是雕刻机的,就是上面工具是我自己做的,还是像锯齿一样。

周翊:等于是把一个数控雕刻机和锯片结合。

谢墨凛:对,或者说其实锯齿抽象一点可以讲是大刮刀,因为油画中刮刀也是一个重要工具。用刻字机创作的时候,我还会画素描,有作品是有形象的,也有抽象的。后来慢慢就转到纯抽象,因为我觉得表面的物质的力量跟它的这种肌理结构,还有光,新的画面 形式已经可以独立出来。

我就能跟我在英国自己看博物馆的这些经验就可以连上了,我就把它我觉得我对现代主义理解在实践中有了体现和我自己的创造部分,我觉得就类似这样一个连接。

周翊:具体的。

谢墨凛:现在比如形式语言,比如我在英国看了比较喜欢的是艺术家是本尼古森,你知道吗?

他好像也认识蒙德里安,他们互相也有交流,然后我去他的展览在苏格兰,因为他是苏格兰人,我记得来回看了好几次,因为很多作品是有浮雕感的。有很丰富细腻的层次和 色调与材料的质感。

包括他们的美术馆陈列其实是很有时间序列演变的过程,很清晰,包括同时期其他的艺术家的作品。在这里头我就能知道形式美在现当代艺术里的重要性,我觉得西方至塞尚 以来,到毕加索、勃拉克的立体派里面的构成尝试,和马蒂斯平面化的色彩,然后我也看 到杜尚的旋转浮雕的影像,我感到他态度中那种玩一样的游戏感,这种以生命为游戏 场,不停尝试和突破艺术的既定边界,让我觉得艺术实践有很可爱天真的一面。我想我 用机器画画也可以看做是我一直在玩的一种状态,一个人做艺术其实挺孤独,一个人在 工作室里头,要是创作的方向不足够有兴趣,很难能待得住。

所以我也暗示自己在工作室要玩起来,面对困难也是一种要深入地玩进去,玩进去应该就会有收获。另外我特别震撼的是 2006 年去德国的时候,看到包豪斯在 1919 年左右的舞台设计,构成上设计已经做到那么极简了,像马列维奇的至上主义和俄国的构成主义,跟当时的包豪斯几乎是同时期的。就是他们推到已经是那么极致的一个状态,我印 象非常深刻。

所以我基本上就是后来我自己通过游戏感,工具或者材料这些探索,我觉得让我自己的绘画语言跟我所处的时代能够接轨,要不然我觉得只停留在国内学院的基础达标造型训练里就肯能会在陈词滥调里头很难摆脱,我有这种危机,其实为了摆脱这个东西,努力去做各种尝试。

不论这些实践会把我带到什么地方,至少我觉得我在进行着我自己的一个游戏,开辟的哪怕只是一条小路至少也是自己的路。

姚斯青:我觉得,谢老师说到的这段学习经验,很有典型性。

在我近一年对当代艺术现场的介入,我常常会感到,从美院系统训练出来的人很难有对纯粹形式(Form)的独立性和自主性的一种信心;我也有一些艺术家朋友,他们就会给我这种感受,在学院训练里面,它是排斥“纯粹形式”的。当这种对形式的兴趣和信心是不被鼓励的时候,艺术家往往就要寻找很多外在资源的支持和反馈,好像这样才能树立起来信心。对学院训练的摆脱,确实还挺需要勇气的。

但是,我有一个比较好奇的问题:之前看您的访谈的时候,说到机器能做出比人更均衡的画面节奏,因为我们的身体、我们的手它可能会有颤动,有一些不受控的生理反应的部分,而机器尽量能够去做到均衡,你好像是把这看成是一种解放吗?

谢墨凛:其实也不是解放,我想有一部分是机器的运动能力带来不同的表现力,比如说我们画油画会在表面用刮刀刮一下,但是你想刮一米不抖一下手就不行,因为身体其实受关节和臂展等运动范围限制。而很适合做到这种要求。

我觉得机器,是我们这个时代精神的重要组成部分,是时代精神的象征,人们怀着即爱又恨的心理,不得不面对和依靠各种各样的机器过活。因为我们已经活在一个工业化, 信息化的时代了,我觉得我生活的时代跟民国时期出去留学的人最大的不同是中国工 业化和现代化进程的深入对国人生活方方面面的塑造,和徐悲鸿,林风眠的时代已经很不一样,中国已经被工业化了,然后我们生活其实是被机器包围的,包括我觉得范西他即使去热带雨林里头,它也会带着这个机器去拍,这个是它必须的一个必备的设备。

就是说我们其实是怎么跟机器结合,无非是怎么利用机器怎么跟机器相处的一个过程, 包括我们房间都已经是一个全是机器的一个世界,就是住宅其实也是一个复合功能的机器,然后我放到。就是说机器。

姚斯青:所以说,您会反过来,把绘画机器看成是人的身体的延展、能够去实现人的意志的延伸性?

谢墨凛:是的,你可以想象将来一个可穿戴设备,其实现在虚拟的已经有,如果是一个可穿戴设备,在物理空间里能绘画的,给我穿上之后,画一个特别大笔触,平常一个人拿不动的, 有了设备辅助就可以拿了,这样的设备可能让传统书法的表现力都多了新的表现方式。

其实我那个东西只不过是我用数控的代码去把轨迹画出来,比如我画两米一个波浪纹,它能够做到。因为开始一般人都认为那个机器是打印机,但是我其实想的是用机器表现 绘画性有这么一个东西,绘画性里头其实就有好多表现性的东西,还有它的形式其实是 通过身体语言去探索,比如说怎么分割,然后缠绕这些东西,其实还是一个现代艺术里 头已经提取的一部分,我只不过是用机器加上之后,把有一些东西更纯化。

比如一个曲线,它就是关于颜料跟曲线带来的视觉的一个东西,机器它能够做到放大一些绘画性。

左:谢墨凛《悬刀 - 竖线 2021.8.22》2021,布面丙烯,120×86.4 ㎝,图片由策展人提供

右:谢墨凛工作室,图片由策展人提供

周翊:我觉得有必要做个说明,是因为其实可能在座的只有我去过你工作室,看过你工作,所以你说的那些东西观众在不了解你是怎么工作之前可能听不懂说的是什么意思。

谢墨凛:我觉得是不是也可以放一个视频。我有一个是我 18 年我在山东做机器的一个视频,剪了一个 1 分 30 秒的片段可以放。

周翊:可以先放一下视频,然后我大概描述一下我在他工作室见到的什么样的情景。

谢墨凛画画的工具是一台巨大的数字雕刻机改造的,它工作覆盖的面积是好几平米?十平米有吗?画布是被裱平在玻璃上面平放在校准到完全水平的机床上面,然后在机器工作前的准备工作是人在往画布上挤颜料,按照一定的顺序和设计,按打好的格子一行挨着一行排满画布,这是一个漫长的过程,需要控制空间湿度以防颜料干掉。颜料挤好了之 后,雕刻机控制着一片艺术家订制的两米宽的锯片 / 刀头按照程序设置的轨迹和速度掠 过画布上方几毫米的空间,切进,搅动,堆叠预先挤好的颜料。这一气呵成的“一划”可以是一个复杂或者简单的动作,重要的是它没有任何人手短犹豫和迟疑。颜料被当作一种空间的,三维的物质材料被塑造成型。在这个过程中颜料也产生无法完全预测的混合。这个机 器听起来像是一个很棒的工具,艺术家可以做更大的作品,更省力的去做作品。

而我现场观察的情况是什么?我看到的是艺术家像一个奴隶一样工作,确保机器的运转顺畅,那台机器是他服务的主人,艺术家的腰被累到断掉了,是艺术家在燃烧自己服务 于机器的意志和机器想要做的。这很像董菁说的,当一个艺术家被闯空门时,他发现他 只是傀儡,有另外一个比他自己要大得多的东西在用他当媒介来实现它意志。尤其是还有一个细节,整个工作室就跟一个封闭车间一样,湿度控制,防尘还防虫的一个空间,因 为一旦机器的动作完成,颜料固定在完美的瞬间形成的形态,在干燥变硬之前就变得非 常脆弱,这时如果有哪怕一个小飞虫飞上去,掉进颜料然后开始挣扎,就会毁掉整件作 品。就像是机器给艺术家提出一个接一个苛刻的指令,必须执行。

我想他这个 case 正好相反,他执行的其实不是他自己的意志。

谢墨凛:但是我觉得有一个问题是其实总的来讲,还是我在机器的前面规划思考,对绘画形式语言探索,对绘画本身的可能性的探索,以及我的绘画和我所处的时代的关系, 如何用方法与形式来体现我认识到的时代精神,或者说绘画的当代性。我觉得这个方面 我还是主动的。具体操作机器的时候,可能要服务于机器它的操作流程要求,必须服从 机器这种理性的逻辑出发来操作。看起来就好像我在给机器服务,我总想触碰一些未知 的东西,老想着改了这个步骤之后看还会牵动哪些地方,牵动这个地方之后又会把我带 向什么。

周翊:你说绘画的媒介性是吧?绘画性,所谓的绘画性一般指媒介性,听命于机械还是听命于颜料。

谢墨凛:应该说,既听命于机械,也听命于颜料。

周翊:其实说的是一回事。

谢墨凛:对,确实是这样。

周翊:包容性和开放性,就是你允许那个东西穿过你,实施它的目的。

谢墨凛:如果没有不可知的部分,在创作里生命过程就太无聊了。你做出来的东西,你都知道你画完了什么样,还要弄它干嘛。

周翊:对,这是挺重要的两面,一个是自然,一个是机器,其实都具有包容性或者开放性,就一般来说会把机器理解为目的明确的,缺乏开放性的,当你设计一个机器的时候,你是要做一种模拟,或者误用,在你这个情况里,我觉得是颠覆了我们一般看待机器的方式。

下面交给北欧,他是要聊一聊关于身体即兴这个话题。

北欧:闯空门这个东西我觉得我应该挺多的,当然它也不会很密集,因为跟我的工作,我使用的工具―我的身体有关。我一开始在使用身体的时候,我的方式就是即兴,即兴这种形式本身就有点玄乎,这种玄乎就可能导致闯空门的概率会大一些。

可以描述一下我觉得闯空门的那种感觉,因为我觉得表演当中的身体,他是有目的性的,有计划性的。就是说不管怎么样,除了被脚本规定好之外,你在舞台上的任何举手投 足在某种意义上来讲,它都是被潜意识规定好的,干脆就是来源你的表演记忆,或者它可能是被音乐操控的,被节奏所裹挟着,但是像上次我在聊天中说的那样,你在即兴的某一刻,你会发现你的身体不再是你的身体,我当时的描述是:它是借出去的身体,就是说你的身体,它是你的,你可以完完全全的感受到它是你的,它绝对不是一个别人的身 体,也不是某种容器性质的东西,它就是一个暂时被借出去了的身体。

但是,当时我并不知道借出去的身体到底是一个什么样状态的身体。因为在即兴之中, 它是现场性,时间性的,我看不到我的作品逐渐完成的状态,我只能说是某一种感知,但它是一种非常抽象的,或者说它又是非常生理性的,它是肌肉的各种运行,但没有真正的拼凑出一个完整的作品形状。

但是后来我发现其实在闯空门状态里的身体,就是生活当中的身体。就是表演的身体在这里,但一旦它进入闯空门状态的时候,它被出借,那借出去的身体就是一个生活当中的身体。

因为当我们在生活之中,我拿这杯水的时候,我并没有去有意识的去想我的手去拿这杯水的这么一个动作,它需要到达的某一个位置或者怎么样,它是不假思索的,它完完全全的被一种我早就知道了的前提掩盖住了,所以说这个状态其实与被借出去的身体在 某种维度来说它是一致的。

我们在走路的时候,不会去想说我们脚是怎么运行,但表演当中的身体他会去想这个是怎么运行的,这个是因为他还是需要看到自己的作品,这种想象就是一种唯一去看见自己作品形成的能力。但是,突然之间你就看不到了。当你看不到的时候,它所呈现的状态 就是所谓的生活当中的身体,就是你的日常身体。所以其实也并不神秘,它只是回归到了你最原本的,不用去思考你的身体运动或者其他各种状态的身体,但这个东西它会在此基础上叠加了一层维度,有意识至无意识的过渡,所以让它变得很玄妙。

然后顺带讲一下,就是说依照我的经验,有一些方法可以让我进入那个状态,比如说我跟我合作的对象,我们两个非常有默契,然后或者现场的观众很厉害,然后他们给的反馈,给我的能量,让我瞬间把我带走了,都有可能。

但是我觉得有个最基本的点就是放松,绝对的放松,像你们写在主题里面的乔丹的故事,他说 zone 对吧?你要进入 zone,只有一个办法就是不停的训练。我觉得就是这个东西。为了达到放松,绝对的放松,你的唯一能做到的就是不停的训练,不停的练习,你才有可能达到这种放松的状态。

这是你要到达闯空门的一个最基础的东西,如果说撇开这个东西的话,就一切免谈。可能都是假的,如果你在一个很紧张的状态,或者说你有很多目的性或者干扰,你都不太可能,特别是比较制式化的脚本化的表演,灯光一打,你必须要怎么样的那种东西,这个就太难了,你可能只能尽力的去扮演一个类似一个预言者的角色,就是尽量把我所知的东西带给观众。

对。然后回过来讲即兴。

我现在的一些训练方法,可能我们待会会玩一下。

我之前都是跟音乐人即兴,因为音乐的即兴是由来已久的。从爵士乐开始,进展到自由即兴什么的,他们是有他们的传统在的,而且他们有自己的规范,自己的窍门什么的。而且舞蹈可能天然的就应该跟音乐在一起,从某种意义上来讲。

所以我经常去跟音乐人玩即兴。

北鸥演出现场,图片由策展人提供

之前我没有真正的去想过这个东西,但后来有人会来问,说他也想要即兴,他应该怎么开始,因为感觉有点尴尬,这确实蛮尴尬的,在你没有在演出的那种状态下,你自己一个人在家里即兴。我现在运用的都是音乐的方法,音乐的抽象决定了它可以很好的进行即兴,但舞蹈或者身体,它是一个非常具象的东西,是一个很血淋淋的真实的东西。

但如果说我们直接用我们的身体去跟音乐进行即兴的话,可能很容易就变成某种配乐, 或者说这两个东西成为了一种主仆关系。它很难形成某一种所谓的如乐器与乐器之间 那种平等的即兴对话。大家一起要写一个句子,写一个故事,写一个感受这种对话,所以我的方法基本上就是我把我自己变成音乐状态,或者说乐器姿态,我自己的体内要产生声音,然后我再用我的身体来去翻译这个声音,然后这个声音的本身是要去跟另外一个音乐发生碰撞的。所以在这个基础上来讲,我们可能就平等了。我讲的有点乱,不好意思。不管怎么样,这两个东西它都有了最基础的东西,就像我们都说一个地方的语言,所以我们就可以对话了。

需要完完全全把我自己产生出一种音乐性来,我可能会在洗澡的时候或者工作的时候,很无聊的时候,我就会自己开始产生声音。当然在演出的时候,我不会真正的发出这个声音,但是我脑子里一直会有这个东西,这个声音它产生于我,所以它可以直接作用于我的身体,翻译会很快,可以直接转译。

所以我现在别人问我怎么即兴,我就说你先开始随便发声音,然后在发生声音的时候,你就根据这个声音自己开始动作,声音本身它隐含了很多身体状态,本身就是用你的肉发出来了。

去看一些 rapper,唱 R&B 唱爵士乐的歌手,他们自身都有一些手势,去辅助进行爬音高或者怎么样,这些都是一个个声音转化成你的身体的一个一个动作,或者反之也是如此,比如最简单的音高的变化,高和低,长和短,声音里面也会包含情绪,激动的悲伤的等等。然后接下来声音还会有质感,舒缓的还是紧张的状态?这些都是可以直接的进入你的身体运动里,比如这种声音的紧张度,它会直接影响我的肌肉,这种声音的舒缓或者这个声音它是不是有颗粒感,经过一段时间的练习之后,都可以瞬间发射到你的身体运动里。

然后这个时候你再去和音乐人即兴,我觉得它才是一个比较公平的状态,它就不太会像是那种几个节奏点一下下去身体就开始叭叭叭的动,它们之间有另外一种天然的乐器与乐器之间的关系。

我其实之前也不太想这个东西,我会去想这个东西,是因为去年有人找我去做一系列的工作坊。

但是他提了一个东西,他就说工作坊结束之后第二天会有一个汇报演出,我当时还挺惊讶的,我就想说,天哪怎么可能一天时间练习,然后第二天就要演出,但最后我还是觉得 挺有趣的就答应了。当我接了这个工作坊之后,我就会去梳理一些可能更适合普通人去 掌握的一些练习的方法。但我并没有抱什么期望和想法,他们都是普通的上班族,他们 从未接受过任何表演方面的训练,我只是好奇,但结果让我非常惊讶,在之前,我们在巡 演的过程当中,我们也去过一些院艺术院校,像欧洲一些艺术院校,还有央美我们都做 过一些有一点点类似的工作坊,我对比了一下,觉得,这些上班族非常有力量,我不知 道,当时我就觉得,这是一种空的力量,因为他们对这个东西没有认识,他们完全不了解 当代的舞蹈是什么,更别说即兴了。

艺术院校的同学,他们大概会有个概念,但是普通的年轻人们,他们可能对这个东西确实没有概念,所以他们就可以呈现出一种很空的状态,然后空的状态就可以很容易把东西给倒进去,特别认真,我觉得他们特别好,第二天立刻上台演出,本身也很酷,那种因 为空的所以倒进去,满了,然后马上把满的端出来的那种力量。

对,之前我还跟周翊讲过一些在工作坊学习的年轻人,整个课程可能会有一些疗愈的作用,当然表演本身它就天然的具有疗愈的作用,每一次工作坊都有一些心灵被疗愈的年轻人来和我分享他们的故事,很多,但这里我只想说一个关于美的故事。有一个女生,我 给她设定了一个角色,她是一棵树,然后她就说树应该怎么演,树是完全不动的呀,我说不是的,就是我们要把时间纬度拉长一点,我们把时间维度拉个 1 万年好了,然后我们用 摄影的方法,进行长时间曝光,缩短到 5 分钟,你就可以看到这个树它就会各种动,它的动的特别活泼,因为阳光因为风雨什么的,它一直在动,所以你需要去感受,你就想象一 课 1 万年的树在你面前,然后它在 5 分钟之内把他一生给演绎给你看,第二天我们演出 结束了之后,她突然跑来跟我说她今天早上去公园里面看了很多树,她从来没有觉得树 这么好看,她说当我带着时间感,带着这种状态去看每一颗树的时候,发现这个树也太美了。它可能现在是这样的姿态,但她瞬间就能看到它 10 年前是另外一个样子,这太迷 人了,她说。这种表演的视线被带领到现实世界中,并改变如何观察现实世界。这个故事 令我触动还蛮大的。

还有好多,每次都有好多故事,有一些可能是非常感人的,但同时也特别私人的。然后我觉得肯定是表演本身的东西,因为表演本身就是可以让你进入另外一个世界,然后怎么样,对,讲得很乱,差不多就这样。

姚斯青:谢谢北鸥的分享!我刚刚一直很想在中间插入一个问题:因为我是一个文字工作者,基本上是一个在观念世界里面生活的人,没有太多的使用身体的经验;所以,你刚刚说到,你会先听到一个音乐,然后身体再有一个转移的过程,我其实就感到挺惊讶的, 而且很好奇。这个音乐,它听起来像一个引领者的角色,那么它是怎么产生的?在你的描 述里,听起来是一个音乐在先,身体在后的关系,但我猜想,他们其实是不是一个相互交织的关系?

北欧:对,只是用语言这样叙述的话,就会把它变成是有一个前后顺序的东西。

它肯定不是有先后顺序的,它就是瞬间完成的东西,它就是一个同时产生的东西,就是因为声音它其实有点像,有时候你脑子里面一直循环旋律的这种感觉,但我觉得是训练的问题,如果即兴多了,对方乐手产生出第一个语句,脑子里面自动就会产生语句,那个 声音是自动出现的,它可能是,当然它很难讲,比如他可能正在怎么样,我可能比他音高 稍微再高一点什么之类的,可能我的动作就会随着这种东西运行。

当然有一些很失败的即兴,那种失败的事情就是说我对这个东西完全没感觉,我觉得我没有办法与音乐进行对话。那我为了不让别人看不到任何破绽,我就会调用我的数据库,然后这个其实是一个所谓正常的表演,这种表演都是调用数据库的,很多舞蹈它是有一个模式化的,你手这么动过去身体必须往那边转什么的,这就是你的身体记忆,你 的身体库,你的动作库,就这个声音它是舒缓的,然后我们就应该要怎么样,那种节奏是 强烈的,我就必须怎么样,然后对,所以当我觉得我对话不了,我,我就用一个正常的表 演方式,就是调用我的身体记忆这种。

姚斯青:这里董菁姐是不是想加入一下?因为正好也说到“空”和“满”的关系了。

董菁:我觉得这一次做的主题像你说的,你要不断的练习,然后把这一套东西都熟悉了, 让它和你的肉体非常的契合,你跟你自己的身体和你练习的这套技艺已经合二为一了, 这个时候就有可能就会出现另外一种情况,技术它已经不受身体控制,身体也不再去控 制这个技术,技术就自己开始了。

周翊:运行。

北欧:但是我觉得这个东西。

它其实更像是一个技术很成熟的一个身体表演者的表演,因为他这一切都很顺,我觉得是有另外一层东西,我说的放松,其实我觉得大量练习,我并没有赞成大量练习,我也不大量练习,我很多时候的所有的演出都是在脑子里面才彩排的,如果是我一个人的话。 我觉得练习的目的是为了让你放松,最大的目的就是让你不恐惧,就这样子而已。

就是因为表演本身来讲,不管怎么样,都是会带着某一种,不管是害怕也好,兴奋也好,各种东西会在那个时候产生,没有办法去真的去怎么样。

但那种放松其实就是让你回到我们的日常状态,就回到不是一个表演状态,它就是我们在这里聊聊天,跟朋友在一起最放松的那种东西。

北鸥演出现场,图片由策展人提供

董菁:你在创作中觉得什么是你需要来表达的,只是放松他们吗?不可能是这样日常吧。

北欧:这个可能不是,就是说当然我说的就是一个放松是基础,如果说没有这个东西,他就不可能到那个东西。

它不是一个重点,但它是一个基础,就它必须是。必须是这样的。

董菁:放松的因素是只存在于舞者中吗?因为你也做其他的作品,那么在其他的作品中也是必须的吗?

北欧:应该怎么讲,其他的作品我觉得可能没有那么的重要。但是我觉得在表演的时候,因为它有一个转换的过程,它有一个共时性,它有各种各样的这种因素,它太考虑到当下的状态了,所以我会觉得这个放松是必要的。

董菁:是不是等于是放弃掉一些理智的选择权,就像范西去了热带雨林,就像谢墨凛,他把这个权利交给了机器。

北欧:对,是的。就像之前我讲的,如果说表演的身体,他是一种控制的身体,在一种控制中。但是生活的身体,日常的身体,那某种意义上它其实是一个失控的身体。

董菁:就是日常状态就可以,不用多想。

北欧:所有即兴最好的状态就是日常。但是这个很有歧义,如果你真的把日常搬上去,那就又不对了。就会变成一个很蠢的东西。所以我之前也跟董菁还有周翊聊过表演,它就是一个较真的东西,它不能真的把这个真相放上去。

如果我们觉得我们的即兴就是我们的日常,我们就开始演日常,那是不对的,你不能真的演一个真的东西。表演就是一个不停的绕圈的东西,它要用假的东西去偷真,所以说这里会有一个另外维度的东西,我觉得。

董菁:他说得非常好。

北欧:我觉得我刚刚讲的声音是一个很重要的一点,它是比较快,当一个人他不是一个专业舞者的时候,因为我也不是专业舞者,我从来没有学过舞蹈,我如果不是一个专业舞者的时候,他应该怎么进入那个状态,我觉得这个是可能会是比较迅速的一个进入的方法,对,当然前面肯定还会有一些铺垫,就是我们待会训练的时候,你就知道我们会慢慢进入那个状态。

当你到了那个地方的时候,你会觉得好像还挺简单的,有点便捷,当一个很好的舞者,他肯定是不停的要训练他自己,但对于比如说一个普通人第一天训练完,第二天就要去演出的时候,会觉得这个是一个便捷的让他怎么快速进入的一种方式。对我们来玩一下。

其实蛮好玩的。对,可以不会,我们来玩一下,大家一起来参与一下。

周翊:我们刚才聊的话题,我觉得就是比较说不太清楚的东西,然后聊了很多虚的。所以最后觉得应该有这么一个通过身体的了解,这样知道至少我们在座的这些人通过参与这些肢体沟通建立点共识,了解各自都在说什么。

【完】

排版:郑彭艺

编辑:蔡雅玲

责编:琴嘎

资料提供:周翊 & 董菁、松美术馆

官方网站:http://www.suijianguo.org.cn

官方微博:北京隋建国艺术基金会

官方微信公众号:云雕塑Cloudsculpture

雅昌艺术头条:云雕塑

邮箱:safyun@qq.com

*以上所有图片、文字、视频素材,由受访人和机构惠允和授权使用,未经基金会授权不得转载。