陶瓷何以当代: 刘建华的艺术探索以及引起的思考 | 巫鸿

“文献与批评”作为“云雕塑”的理论栏目,分为“理论研究”和“讲座与论坛”两个部分,适时推出展览评论、艺术现象分析、当代艺术理论探讨等,具有新角度、新见解的学术文章。

“文献与批评”作为“云雕塑”的理论栏目,分为“理论研究”和“讲座与论坛”两个部分,适时推出展览评论、艺术现象分析、当代艺术理论探讨等,具有新角度、新见解的学术文章。

编者按:

艺术家刘建华从少年时就在“瓷都”景德镇讨生活,这一经历日后成为他的个人财富,85年入景德镇陶瓷学院读本科,89年到云南艺术学院教书,2004年到上海,并逐步展现出他作为雕塑家的个人优势。2019年在深圳OCAT,今年在昆明当代美术馆,刘建华先后做了两个大展,全面展示了他近年的工作成果。小编这里向大家推荐的是芝加哥大学巫鸿先生2018年为刘建华创作历程所撰写的文章。巫鸿先生在文中说刘建华的路径,先是“由内及外”然后又“由外及内”。经历过的艺术家都有体会:进入观念主义艺术的圈子后而不满足,要突破这层薄的近乎透明然而又无处不在的壳,却并不容易。刘建华是往回撤一步,从上千年的本土手工陶瓷及百年来深深扎根于工业文明的现代雕塑中汲取力量,这不失为一种发自个体生命直觉的选择。在这里,“无内容、无意义”就是依据生命与材料共生的经验,来选择最基本的处理方式进而形成个体艺术语言媒介。此次发表经过文章作者授权,感谢艺术家提供图片资料。

刘建华《无题》2008,瓷,尺寸可变,2008“无题”,北京公社,北京,中国,图片来源:刘建华工作室

通过回顾刘建华的艺术探索过程,我希望在这篇文章中重新思考一个广阔的问题,即当代艺术如何发掘传统文化以强化自身的原创性和实验性。刘建华的艺术历程为讨论这个问题提供了一个焦点,对此问题的思考又可以使我们更深入地理解他的艺术实验的意义。

既然是“重新思考”,那当然不是一个全新的问题。实际上,中国当代艺术中方盛未衰的“实验水墨”可说完全基于这个问题之上。我曾著文对这个领域的起始和成立进行回顾,也将继续关注其发展【1】。本文则希望跨出这个熟悉的范畴,放宽视野去观察当代艺术与传统文化的其他接触点。

这一思考的前提是:实验水墨仍是在狭义的“艺术”领域中进行的,不论是具象还是抽象,“冷抽象”还是“热抽象”,所探索的基本上是当代艺术和传统书画之间的关系问题。但中国文化的范围远较书画宽广,包括现代学术中称为“视觉文化”和“物质文化”中的诸多门类。当代艺术家是否在这个更广泛的领域中进行了富有意义的艺术实验?这些探索有何特点?经过了何种历程?对中国当代艺术的特性做出了哪些贡献?中国当代艺术研究对这类问题的思考尚不多见,与有关实验水墨的大量写作形成鲜明对比,因此更值得关注。

在我看来,刘建华的艺术探索的一个本质性的意义,就在于他把当代艺术与中国传统文化的接触点―或称为激活点―延伸到狭义艺术之外的视觉文化和物质文化领域,由此引入了“技术性”“物质性”“视觉性”等诸多理论问题,甚至可能引起对当代艺术定义进行重新思考。这个基本理解为以下的讨论确定了一个基本方向,其核心问题是中国传统视觉文化和物质文化―这里以陶瓷为例―如何通过刘建华的探索与实践被赋予当代性,成为当代艺术的一个源泉。这也就是本文题目《陶瓷何以当代?》的含义―此处的“当代”一词所指的不是“当代陶瓷”或“当代工艺”等特殊工艺美术门类,而是普遍意义上的当代艺术。

把当代艺术与传统视觉文化及物质文化进行结合的不只刘建华一人,但大多是在进入当代艺术领域之后再去发掘传统文化,沿循的可说是“由外及内”的过程。刘建华不寻常的生活机遇和教育背景,使他先是走上了一条“由内及外”的路―起始浸研于传统文化之中,继而向当代艺术的方向突破。而一旦身处当代艺术的平台,他又回过头来,“由外及内”地重访自己原有的工艺训练。这个迂回和循环的过程因此包括了传统与当代之间的不断磨合,形成二者之间“不分内外”的特殊艺术经验。

刘建华于“文化革命”前的1962年出生,在江西吉安这个边远小城中长大。若干年后他了解到古代的吉安是个文人荟萃的地方,出过欧阳修、文天祥、杨万里、周必大等著名人物。但他童年时代的切身感受却只是文化生活的贫瘠与学校课程的枯燥。在那个混乱的年代里每家人都需要考虑孩子的前途,童年的他被送到离吉安不远的中国瓷都景德镇,跟随在那里做设计师的舅舅学画。物质匮乏,学习之余他跟着舅舅和舅妈去山上砍柴以至挑粪施肥。1976年粉碎四人帮,国家出台新政策:老艺人的孩子可以正式进厂随长辈学习手艺。舅舅的孩子还小,大人决定让建华改姓刘(他的本姓谢),名义上过继给舅舅。

14岁的他也就成了当年进厂的42个“小小工”之一。在随后几年里,他每天早上八时到下午六时跟随舅舅在景德镇雕塑瓷厂美研所学习陶瓷技术,从揉泥、印坯、翻模、吹釉到满窑,一步步经历了整套工艺流程,此外还有艺术造型和设计方法。八年待下来他已是一个熟练的瓷雕艺人,与舅舅的另一个徒弟都获得了“景德镇陶瓷美术百花奖”―那是当时景德镇工艺美术的最高奖项。

这时已进入80年代,改革开放和“文化热”的大潮也影响了景德镇。一本《罗丹艺术论》让他知道了什么是“纯雕塑”;《美术》和《江苏画刊》等艺术杂志也不断传来外面的艺术现状。“成为一名艺术家”的希望在他心里开始萌生,从此挥之不去。他不甘心一辈子在工厂里做一名匠师,决心通过上大学走上高等艺术的道路。于是他拼命补习文化课,虽然两年连试不中,但在第三年―也就是1985年―终于考上了景德镇陶瓷学院的美术系雕塑专业。离厂前他把制瓷工具送给了厂里的朋友―他所憧憬的艺术之宫里不再有这些工具的位置。他没有想到有朝一日,他会回到这里把它们重新寻回。

入学时刻正值“85美术新潮”发生,他的经历与各地美术院校中思想活跃的学生十分相似。基本的状况是:虽然课程沿循着死板的学院派教育模式,但关于现代西方美术的信息不断从《美术思潮》《江苏画刊》《中国美术报》等新潮报刊涌入,强烈地刺激着年轻人的艺术想象力。新上市的翻译书籍和同伴间流传的图片带来了更多有关西方哲学和艺术的信息。他毕业创作的主要影响来自布朗库希、阿尔普、阿基平科等现代雕塑家,对形体、形式和观念的思考成了他艺术探索中的主要问题。

刘建华《精神的指向―游离系列》1992-1993,玻璃钢、蜡、丙烯、钢,尺寸可变,图片来源:刘建华工作室

四年的学院教育使刘建华成长为一名专业雕塑家。他随即得到云南艺术学院的教职,在那里办了首次个人展览。展出的五六十件作品基本上沿循现代风格,以当时雕塑家习用的玻璃钢材料制作。但此时出现了一个对他的艺术发展具有重要影响的契机,即他在昆明得以结识“西南艺术群体”的一批年轻当代艺术家,包括张晓刚、毛旭辉、叶永青、李季等人。这些人与他年龄相仿,也都充满了追求独立艺术语言的激情。进入这个当代艺术圈子的一个结果是刘建华开始疏离亨利·摩尔和贾科梅蒂这些“古典”现代雕塑家的影响,在风格上迅速靠近波普艺术,在内容上直接指涉社会现实。他在1993年到2001年之间创作了属于这个新风格的四个彩塑系列,分别是《不协调》、《隐秘》、《迷恋的记忆》和《嬉戏》。这些作品在形体和色彩上夸张,在内容和情调上调侃,都与正在发生的一些当代艺术潮流―如国内的“政治波普”和“玩世现实主义”以及国际上以杰夫·昆斯为代表的新波普―基本同步。刘建华因此也在处于萌生期的中国当代艺术领域中获得一席之地。但使他在这个领域真正脱颖而出的,却是他对陶瓷的回归。

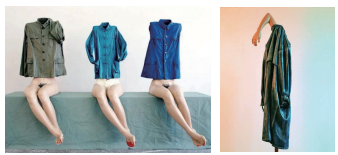

左:刘建华《彩塑系列―不协调》1993-1997,玻璃钢、衣物、丙烯颜料、蜡,210×178×110㎝,图片来源:刘建华工作室

右:刘建华《彩塑系列―隐秘》1993-1995,玻璃钢、丙烯颜料、蜡、木,182×50×48㎝,图片来源:刘建华工作室

这个回归的过程在开始时是视觉性的,然后逐渐深化为观念性和美学性的。做了一段彩塑系列之后,刘建华从1996年、1997年起越来越不满足于玻璃钢这种通用雕塑材料:它的粗糙、廉价和灰暗,与瓷器的细腻、精致和华贵形成强烈的对比,做陶瓷出身的他对这些差异尤为敏感。他在1996年下决心重拾旧艺,回到景德镇烧制了第一批瓷质的《迷恋的记忆》和《嬉戏》。

左:刘建华《彩塑系列―迷恋的记忆》1996-1999,瓷,42×37×33㎝,图片来源:刘建华工作室

右:刘建华《彩塑系列―嬉戏》展览现场,图片来源:刘建华工作室

这一材料置换之所以是视觉性而非观念性的,是因为新作品在图像和思想上与原来的玻璃钢彩塑并无本质不同,主要的区别在于瓷塑的鲜亮和质感。即便它们吸收了一些景德镇传统瓷器的纹样,但这种吸收仍属于视觉层面上的挪用。当然,材料的置换已经隐含了技术的置换―陶瓷制模与一般的雕塑制模有着本质区别,印坯、彩绘和烧制也需要远为繁复的工序和集体合作。但是在这首批瓷质彩塑中,技术置换的观念尚未被推到前台。“瓷”的作用仍属于中性的再现媒材,其职责仍在于承载作品的文学性内容和戏剧性形象。

刘建华在最近的一次对谈中说:“当时大家看这组作品,可能更多是从文化的符号性、中国传统的材料、从中国性、东方性取悦西方的角度看……后来用陶瓷的原因是我想进行这样一种材料上的转换,但是用的时候又希望把它带入到当代艺术和文化的层面去进行思考。”【2】进入这个新层面的标志作品是他的大型陶瓷装置《日常·易碎》。

这个作品的首批在2002年做出,参加了巴黎蓬皮杜美术馆的一个展览,随后被选择参加2003年《威尼斯双年展》的中国馆,但因“非典”疫情未能实现。在此之后直至2010年,它以各种方式出现在世界上的不同展览中。《日常·易碎》在刘建华的艺术探索中具有里程碑的意义,原因在于它与90年代的四个彩雕系列拉开了巨大的距离。造成这个距离的因素有五个。一是他使用了现成品翻制瓷模,通过删除“造形”的过程实现了反雕塑的观念。二是他用以作为原型的现成品多是人们身边的普通什物,日常生活和私人空间因此成为艺术复制的直接对象。三是所有的翻制品均不上色,白中带青的冰冷质地凸显了物品的异化以及由此异化产生的陌生之感。四是这些单色瓷体常带有翻模和烧制时的缺陷,其形变和裂痕记录了制瓷过程中的异变,也突出了陶瓷脆弱的物质性。五是其中的“作品”概念不再指单独雕塑形体,而是转移到装置性的大规模集合,其组合形式根据展示空间的转换而变化。

左:刘建华《日常·易碎》2001-2003,瓷,尺寸可变,2003第50届威尼斯双年展中国馆,广东美术馆,广州,中国,图片来源:刘建华工作室

右:刘建华《水中倒影》2002-2003,瓷、灯光,1200×50×8㎝,2003“另一种现代性―当代艺术展”,犀锐艺术中心,北京,中国,图片来源:刘建华工作室

左:刘建华《拳击时代》2002,瓷,尺寸可变,2007个展“刘建华作品展”,阿拉里奥画廊,首尔,韩国,图片来源:刘建华工作室

右:刘建华《记忆的转换》2003-2004,瓷,尺寸可变,2005“上海建设―当代艺术展”,外滩三号沪申画廊,上海,中国,图片来源:刘建华工作室

这五个因素反映出两个基本倾向,一是对古典个体雕塑和传统再现观念的背离,二是对陶瓷的物质性和技术性的凸显。上文说到90年代末期从玻璃钢到瓷雕的转变主要还是材料的置换,但《日常·易碎》已经包含了他对陶瓷这种物质或媒材的内在矛盾的思考,也反映出他开始在当代艺术的语境中对这种材料的特质进行思考和实验。他在2000年代初做的其他一些青白瓷作品,如《水中倒影》、《拳击时代》、《记忆的转换》等,也都含有这种艺术实验的因素。

这种新的目的性在《日常·易碎》这一标题中清晰地反映出。他在多次访谈中把这个作品的想法与他当时的心境联系起来,如他最近回忆:

这个想法当时来自两个方面:一个是我儿子在1994年底出生,有哮喘,半个月不到就要去一次医院,有时候半个月没去医院我都觉得惊讶。而且一去医院就要输液,每次我送他去医院待着就感觉到人生命的脆弱,而且医院那种全白的环境给人一种窒息感,情绪上也受到很大的影响,觉得很无助,这个给我感受特别深。再加上2001年中国大概发生了三次空难,一次在台湾,两次在大陆,其中比较严重的是大连海滩边的一场。我看到新闻里有个小孩过生日跟父母一起从北京回大连,所以有好多玩具漂浮在那块海域,给我很大的震撼,觉得特别凄凉。所以我就想用这样的情绪去进行创作,我选了很多我自己和家人朋友用过的、和生活紧密相连的物品来进行翻模。陶瓷材料的表面很坚硬,但又特别易碎,这样的特点也是我想带入到这件作品的创作中的。【3】

这段话说明在《日常·易碎》这个作品中,材料的物质性终于被观念化并被推到前台。“瓷”不再是无个性的再现媒材,其作用也不仅仅是承载作品的文学和社会内涵,而是以其物质性直接表达艺术家在当代生活中感受到的真实焦虑。这种焦虑的不断积累和强化引起他对陶瓷物质性的进一步开发,最后导致2005年的获奖作品《梦想》的产生。

与《日常·易碎》的思路一脉相承,这个作品的想法来源于对当代世界的焦虑,特别是国际上发生的两次巨大空难,即1986年挑战者号航天飞机和2003年哥伦比亚号航天飞机的失事。这个作品首次出现在法国蒙彼利埃市举办的《第一届中国当代艺术双年展》上,翌年在首届《新加坡双年展》中再次实施。它包括了了6000多个事先翻制的白瓷物件,其原型除了生活物品还包括了与机械、高科技有关的元素,如汽车和电脑零件。这些翻制的瓷塑被完好无缺地运到法国和新加坡,然后由艺术家亲手在每个场地砸成碎片,在展厅中堆成一个航天飞机的残骸。前方墙上的投影记录了两次宇航惨案的实况和人们的反应。面对这个作品,观众在“碎瓷”的物质性中―在它的技术含量和脆弱之中―看到了人类自身的雄心与局限。

左:刘建华《梦想》2005-2006,瓷、投影,尺寸可变,2006年第一届新加坡双年展,雕塑广场,新加坡,图片来源:LukeTan

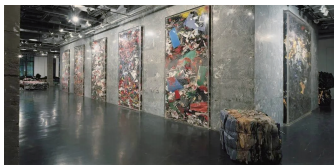

右:刘建华《义乌调查》2006,综合材料,尺寸可变,2006年第六届上海双年展―“超设计”,上海美术馆,上海,中国,图片来源:刘建华工作室

刘建华《出口―货物转运》2007,综合材料,尺寸可变,2007“出口―货物转运”,外滩三号沪申画廊,上海,中国,图片来源:刘建华工作室

刘建华非常了解一旦把作品砸碎,《梦想》这件作品也就标志了这一系列艺术实验的尽头。他对瓷的进一步开发必须改弦更张,找到新的基点和方向。这时他正迁移到上海教学和创作。与安逸的昆明相比,他在这个国际大都市中的感觉是“每天就像生活在一个搅拌机里,有力量不断推着你走,也没办法停下来”。这种感觉刺激他创作了一系列不含瓷塑的装置作品,其中规模最为宏大的是《义乌调查》和《出口―货物转运》,前者在2006年第7届“上海双年展”中展出,后者是他于2007年在上海沪申画廊举办的个展。二者均以当代中国的全球化与商品化为主题,使用的材料是包括小商品和“洋垃圾”的巨量现成品。

虽然这两三年间刘建华没有制作新的陶瓷作品,但他并没有停止对这种特殊艺术媒介和工艺技术的思考,而是在静思中准备着下一步的转换。他在和我的一次谈话中说:

那两年虽然没有用瓷来创作,但还是一直在思考,也读了一些书。大概2004-2007年这三年时间,我在上海生活、工作节奏特别快,有点超负荷。尤其是做完《出口―货物转运》这个大规模的作品,身体也出了点状况。所以2007年之后我想把节奏调整得慢一些,也在思考作为中国艺术家,到底能以什么样的作品语言及形式去面对世界。之前做的现成品装置我觉得还是用西方的语言在说社会问题,这种作品在当时是生效的,这里的效果是指观众、媒体都看得明白,这样的媒介和形态,外界也比较有兴趣。但我始终觉得这有点像看图说话,是在运用一个现有的表现形式来说中国的问题,原创性不够,如果放在中国艺术的长线发展层面来说,我们需要的是创造力。

这是我当时一直在想的,中国当代艺术必须有自己的创造力和语言、形成自己的特点来呈现内在的精神性的东西。那时候我看了一些书,我一直对禅宗很感兴趣,但不是很了解,所以一边看书去学习和了解,一边思考接下来的创作。我觉得我不需要去回避陶瓷,当然我2005年之后也不是在回避这种材料,只是在想,砸碎之后下一步应该怎么做。想到这些问题,我就觉得还是要用陶瓷。因为陶瓷和我个人有关系,我也没有在国外生活过,骨子里面还是对中国的文化、哲学、宗教、传统有关联,还是应该用自己熟悉的、能够进行表达的媒介来呈现自己的情绪和想法。但是我不可能再回到以前的方式,所以必须要寻找一种新的可能性。【4】

这些思考和阅读的成果是出现于2008年和2009年的一系列作品。2008年的《无题》是其中第一件,由一系列半抽象的扁平白瓷形体构成,通过把器皿和人物头像进行二维转化,模糊了物与人、形式与客体之间的界限(图13)。2009年在北京公社画廊举行的《地平线》展览包括了他于当年制作的《一叶苇舟》《骨头》《容器》和《白纸》四组作品。这后两件特别值得注意,因为它们反映出刘建华所进行的当代艺术与陶瓷的磨合中出现了一个新的方向,也显示这种磨合进入了一个新的美学境界。

左:刘建华《一叶苇舟》2009,瓷,21×178×3㎝,2009“地平线”,北京公社,北京,中国,图片来源:刘建华工作室

右:刘建华《骨头》2008-2009,12×182×10㎝,2009“地平线”,北京公社,北京,中国,图片来源:刘建华工作室

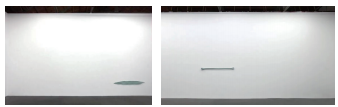

《白纸》极为特殊地把当代极简风格和古典幻视艺术(illusionism)融于一炉。如标题所称,它的造型完全是一张白纸。大多数观众在初见它时也都会被这种模拟欺骗,以为美术馆的墙上真的挂了一排空白的纸张。当意识到它实际是坚硬的白瓷之后,人们则会思考这两种截然不同的物质如何形成共谋:纸的轻盈与松软,瓷的坚硬与沉重,二者如何能在一件艺术品里融合无间?进一步的问题接踵而来:艺术家如何能够烧制出如此超薄的宽阔瓷板(大号《白纸》每件高达2米但厚度只有0.8厘米,二者差距达到250倍)?又是什么力量支持他去追求这样一个无意义的形状?当我把这些问题提给刘建华时,他做了如此回答:

想法在2008年已经有了。当时我在想用陶瓷能够呈现一些什么东西,要简洁、单纯,但要有一定的难度,这种难度还不能太张扬地显露出来,而是要涵盖在作品的内在里面。有一天我在方案本上画画,就想到能不能做一张白纸。静静的一张白纸呈现在你面前,上面无任何可视的文字,但一切又都在你的心里。这种想法其实来自我对陶瓷的认知。如果用玻璃钢、不锈钢、木头、石头都能够呈现白纸,但是跟陶瓷这种经过一千多度的烧制呈现出来的肯定不一样。所以后来就想怎么实现这件事,做了一些小的实验,也在思考需不需要上釉,技术上怎样呈现它的型。我用木棒推、削过,但是干燥的过程中都裂了。后来想到应该用瓷板的方式,这是明、清就有的技术,但那时候做得很小,都是小瓷板,在上面画山水、花鸟、人物。那时候的瓷板是为了在上面画东西。所以我就到专门做瓷板的作坊去了解、去看,也跟师傅探讨这种可能性,他们没想过也没做过,我说我们可以一起试试看。试的过程中一定要有耐心,(刚开始)做了十张全都裂了,师傅也没信心了。

但最后他们还是试验成功了,而且做出了三个不同尺寸的型号,其中一组被泰特现代美术馆收藏。刘建华这段话里特别值得注意的一点是:当他开始思考用陶瓷“呈现一些什么东西”的时候,他并没有沿着以前的逻辑,思考如何以大型装置表达都市景观、内心状态或社会事件。他所揣摩的是如何呈现瓷的内在、抽象的性质―这种性质含而不露,只能通过物质自身表达出来。文字和图像在这里都成为多余的符号,对它们的净化因此也成为作品的目的之一。这个新的目的性说明为什么他要用瓷表现一张空空的白纸,也解释了为什么他只使用了纯净的瓷胎,甚至没有上釉。

左:刘建华《白纸》2008-2009,瓷,200×100×0.7㎝,2015“ToBeDone”,佩斯香港,香港,中国,图片来源:刘建华工作室

右:刘建华《白纸》局部,2008-2019,瓷,图片来源:刘建华工作室

左:刘建华《盈》2015-2017,瓷,68×68×3.5㎝,2016“今日重做”,民生美术馆,上海,中国,图片来源:刘建华工作室

右:刘建华《黑色的火焰》2016-2017,瓷,尺寸可变,2019“物之魅力:当代中国材质艺术”,洛杉矶郡立艺术博物馆,洛杉矶,美国,图片来源:刘建华工作室

《容器》在这个观念的层次上与《白纸》有很多共通之处,但也有重大区别。如果说《白纸》以瓷模拟一张白纸,《容器》所表现的则只是瓷器自身―它包括了37件仿宋器皿。“仿宋”一词在此并不确切,因为这些器皿实际上是对宋代器物的抽象和纯化。刘建华所选择的壶、罐、奁、盅、碗、盆、盘本就是最为常见的器类,其外形已然经过历史上百千年的浓缩,在此被进一步极简处理。各器之间通过形式的呼应和比例的微妙差别,谱出一曲精妙的“物”的赋格。抽象和纯化的另一手段是色彩:纯色的青瓷充满即将溢出的血红瓷釉。行内人从红釉的质地和色泽马上知道它来自传统的“郎红”,但历史上只有烧在器皿外部的郎红,从没有人把它表现为凝固的液体物质。刘建华在这里所尝试的因此是作为物和美学本体的“釉”,为此他将其独立化,从器外移到器皿之中。

在传统工艺中,“釉”与“瓷”从不独立于“器”,三者的自然结合凝聚了器物的功能、质地与装饰,其千变万化的互动使瓷器成为中国历史上最具盛名的工艺美术品类。刘建华在《白纸》和《容器》中进行的当代艺术实验,是与这个传统的主动协商而非被动承袭。这些实验的内涵首先是对实用功能进行扬弃,同时与工艺美术中的瓷雕拉开距离,把艺术表现的对象从图像转到陶瓷本身。这些实验的另一内涵是对“釉”和“瓷”进行分离,从而凸显出每种介质的独立物质性和美学潜力。这些实验说明刘建华在探索“陶瓷何以当代”的道路上迈上了一段新的旅程,他近日的作品—如《盈》和《黑色火焰》—是他在这个旅程中留下的更新的脚印。

在传统工艺中,“釉”与“瓷”从不独立于“器”,三者的自然结合凝聚了器物的功能、质地与装饰,其千变万化的互动使瓷器成为中国历史上最具盛名的工艺美术品类。刘建华在《白纸》和《容器》中进行的当代艺术实验,是与这个传统的主动协商而非被动承袭。这些实验的内涵首先是对实用功能进行扬弃,同时与工艺美术中的瓷雕拉开距离,把艺术表现的对象从图像转到陶瓷本身。这些实验的另一内涵是对“釉”和“瓷”进行分离,从而凸显出每种介质的独立物质性和美学潜力。这些实验说明刘建华在探索“陶瓷何以当代”的道路上迈上了一段新的旅程,他近日的作品—如《盈》和《黑色火焰》—是他在这个旅程中留下的更新的脚印。

注释:

1. Wu Hung巫鸿, “Transcending the East/West Dichotomy: A Short History of Contemporary Chinese Ink Painting” (超越东西二元:当代中国水墨画小史),载于Maxwell K. Hearn, Ink Art: Past as Present in Contemporary China (水墨艺术:借古说今中国当代艺术). New York: Metropolitan Museum of Art, 2013. 19-33页。

2. 3. 4. 巫鸿与刘建华对话,2018年4月11日于芝加哥。

【完】

关于作者

巫鸿,著名艺术史家,芝加哥大学教授。1963年考入中央美术学院美术史系学习。1972—1978任职于故宫博物院书画组、金石组。1978年重返中央美术学院美术史系攻读硕士学位。1980—1987年就读于哈佛大学,获美术史与人类学双重博士学位。随即在哈佛大学美术史系任教,于1994年获终身教授职位。受聘支持芝加哥大学(The University of Chicago)亚洲艺术的教学、研究项目,执“斯德本特殊贡献教授”讲席。2000年建立东亚艺术研究中心并任主任。同年兼任该校斯马特美术馆顾问策展人。

排版:郑彭艺

责编:王戈

编辑:邓淇

审校:琴嘎

资料提供:刘建华工作室

官方网站:http://www.suijianguo.org.cn

官方微博:北京隋建国艺术基金会

官方微信公众号:云雕塑Cloudsculpture

雅昌艺术头条:云雕塑

邮箱:safyun@qq.com

*以上所有图片、文字、视频素材,由受访人和机构惠允和授权使用,未经基金会授权不得转载。