卢玫 : 执着物 | 在他者之间

“人物随访”聚焦于当代雕塑领域中青年艺术家的个展,具有实验性的群展,著名艺术家的大型美术馆个展以及 相关的策展人、学术总监,还有实验性的艺术团体和独立空间的负责人等。

作为“云雕塑”的一个深度访谈栏目,坚持三个基本原则:一 现场性――在中青年雕塑家展览现场或工作室,以视频形式采访艺术家;二 艺术家角度―

―基金会志愿者艺术家作为记者和编辑面对面采访;三 基于雕塑的视野――关注从三维空间出发的雕塑、装置及身体等相关展览与事件的发生。

编者按:

这里向大家介绍的是2021年1月16日至2月28日,在北京YUANMUSEUM空间,由候鸟空间的主理人卢枚策划的展览“执着物―在他者之间”。邀请八位艺术家共同探讨不同展览空间、地域、教育背景下,他们是如何处理自己作为当今世界的“他者”所展现出的独特创作角度,群展中GuilaumeTalbi、铃木悠哉和黄泽坚作为一直在欧洲生活创作的艺术家所呈现出的真诚的松弛、自由的作品状态,相比之下张一、耿雪等主要在国内接受教育和浸染中呈现出压力下的力量的张力。这两组不同呈现也契合了卢枚的“候鸟空间”作为在北京和柏林之间不断迁徙展览的现状。艺术家们不论在哪块地域都呈现出的陌生的“他者”身份也真切的展现了当今世界迫切需要的交流趋势和频繁被迫打断对话的无奈现状,特别是在疫情当下提出这个主题就很有必要。

“云雕塑”艺术记者在布展现场随访了策展人卢枚,艺术家张一、耿雪和黄泽坚,以下详细内容经与谈人校对和授权,在此与大家分享。

展览海报,图片由策展人和候鸟空间提供

展览海报,图片由策展人和候鸟空间提供

Q:云雕塑

A:候鸟空间创始人

Q:此次展览的标题“执着物―在他者之间”有什么特殊含义?

A:这个标题其实是我从个人的角度,并不是从艺术家的角度出发的。我在策划这个展览的时候,长时间跟艺术家和艺术品打交道,这个是我执着的或者说最关心的命题。“在他者之间”,我觉得这个要想谈清楚,可能还真的是需要花一点时间。因为无论我在中国或者在德国,都没有把自己放在一个那么核心的位置。我的画廊是提供一个空间,但我仍然是作为一个观察者,所有的这些艺术家的创作都是由“他者”而来的创作。但是画廊提供给艺术家呈现作品的空间,包括我们策划展览,都是以“他者”的身份在提供这样的一个空间。再加上我们这一次在北京也是跟第三方的空间来合作,我觉得有各种各样的陌生感,从空间上的陌生感到地域上的陌生感,我没有在北京策划过这么大的群展,这是我第一次。包括这中间有很多艺术家我没有那么熟悉,虽然我一直关注他们,包括比如说耿雪的作品、刘冬旭的作品,比如说这个法国艺术家的作品,这些都给我陌生的感觉,让我很兴奋、很激动。但同时我也有小心试探这些这么吸引我的话题,或者说这么吸引我的内容,让我尝试在这个机会里面怎么找到一个平衡点,其实非常有实验性,这一切都来得很突然。

Q:出于什么样的契机你策划这样一个雕塑群展?

A:我们受了“他者”的启发,而意识到自己的存在感。在这个雕塑的展览里面,我们尤其想通过艺术家的雕塑的作品来回馈这个对自我存在的认知。

在策这个展览的时候,我没有觉得自己是画廊主,只不过是我跟这些艺术家打过交道,比较了解,而且有长时间的观察,他们都是我非常心动的艺术家。我很希望有机会能在同一个展览里面展示这些年来我关注的,在雕塑方面非常有自己独特个性、有新的语言,能够往前走得更远,也足够有勇气提供新观念的艺术家。

我们的艺术家从来就不局限在平面媒体或者是三维的作品,所以这次并不是一个忽然发生的想法。包括我们柏林的空间一直都并不只展绘画,我也会要求艺术家呼应这个空间,在空间里进行创作,这个是一直发生的。但是比如说跟张一的合作,我一直在想我很喜欢这个艺术家的作品,那么我要在一个什么样的契机下,能更多地去谈论她,或者我怎么来创造这样一个契机,能更深入地让一个我认为有价值的人群了解这位艺术家。刚好我现在有这样一个机会,宋涛老师提供给我这样一个空间,我们又都谈论到了雕塑,那我们就很顺利、自然而然地做了这样一个展览。所以这也是一个非常好的机会。

展览现场,2021,摄影:刘咏雪

Q:此次展览作品之间的交叉点是什么,你如何搭建不同艺术家之间对话与博弈的空间?

A:交叉点是这些艺术家的作品都很开放,他们都是在一个比较容易和其他作品对话的状态。从创作到作品本身的状态都是可以和环境、和其他的艺术家的构想能够交叉的,所以不存在博弈的问题。因为作品的开放程度、信息,交错的空间就在那里,所以作品就很自然的交织在一起,没有气场上的冲突。

左:张敏DEFORMEDIV,2020,陶瓷,94×36.5×170㎝,图片由候鸟空间提供

右:铃木悠哉ARCHEGRAPHSTUDYBERLIN原图学,2018,木板丙烯着色,40×30㎝,图片由候鸟空间提供

Q:你怎样处理此次展览的作品与展场空间的关系?

A:我觉得这个空间本身就是为画廊建造的空间,它是一个非常容易整合的、大的开放式的空间。上一个展览是设计展,它存在着很多结构上面的问题,我需要调整,比如说搬出去一些展台,给雕塑留出空间来比较方便陈列。但是没有太难的去调动它,因为这个空间是非常开放的容易处理的。在空间里没有觉得挑战。到空间里之后,因为有一部分作品是即兴创作的,或者它就在空间里面生成的,所以并没有让我觉得很难调配。那另一部分作品因为它的开放性,所以它也很容易进入状态,只不过是说我该怎么陈列它,没有太难解决的问题。

Q:在这个“人人都是策展人”的时代,你怎么看待策展人在艺术系统中的现状与价值?

A:首先我不觉得这是一个“人人都是策展人”的时代,我不觉得人人都有对艺术的观点和角度。当然对于策展人来讲,你有机会接触更大的信息量,或者说你有机会更近距离地接触艺术家,了解艺术家的创作,这个是你提供任何关于艺术家的信息的前提。在大量的信息里面你进行选择哪个是你觉得有价值的。所以我从来就不觉得这是一个“人人都是策展人”的时代。

然后就是你的敏感度,你要推荐的艺术家的角度,他好在哪儿?新鲜在哪儿?那你就有大量的功课要做,你可以去做比对的。我也不觉得如果你没有对当代艺术史或者是说艺术史的背景知识,你可以把这个事情做好,因为你不知道哪些东西它成立过,成立到什么程度,被谈论到什么程度,你该在哪一个点开始做一个新的讨论。我觉得这个是策展人存在的价值。

幸运的地方是我97年在欧洲,有这样的一个经历,接触东西方的艺术史,了解中国当代艺术和西方当代艺术,了解现在的年轻艺术家群体和他们完整的创作状态。这是我比较幸运的可以观察艺术家创作的角度。所以我理解艺术家可以从这样的角度创作,也许他对在国内的艺术群体和艺术圈不那么熟悉,但对我来说这种语言是很成立的。因为他有一个更宽泛的可以观察的群体的联动性,可以涉及到的范围,跟哪些知识点是串联的,这些都存在。可能仅仅是这样的一个,我想把我看到的这个群体里边比较新的东西,或者说跟我们当下在国内的艺术家的创作相关联的东西能够推荐出来,大家能互相影响,或者说彼此启发,激励出一些更好的新的动态来,这是我的愿望,我也不知道是不是能起到这样的作用。

Q:疫情改变了世界的格局,你如何看雕塑在中国艺术格局中的处境?

A:我不觉得疫情真的能改变什么。我觉得艺术这个东西过去起什么作用,现在还起什么作用,或者说它在某一方面可能加强了你对它的认知,或者你因为生活的挤压,变得更加钝化了,你离它近了或者远了,都会因为各种各样的事件、生活的状态发生改变。这个动态的环境在一个大的这个范围里边,可以被任何事情影响,被经济、政治、各种各样突发的因素刺激,或者是被这个人群推离了,都有可能。我觉得有可能大家现在都在想象着把所有东西都搬到线上,或者是说可以在一个虚拟的空间里边去进行延伸性的讨论。但我不觉得这个适合雕塑,也许虚拟的空间适合虚拟的雕塑,或者说那是另外一种东西,那是另外一种虚拟空间的物体,那也是值得被关注和讨论的,我也会很好奇。但是就材料、造型、物质化本身的东西来说是无法替代的,它还是一个真实的,跟艺术家的身体、真实的物质互动的东西。这个永远都会延续下去,只不过是说艺术家在现在或者在任何一个情况下,他该怎么延续自己的创作,这都跟外部世界没有太大关系。

Q:从你的经历和观察出发,具体谈谈此次参展的两类在不同语境生长、创作的艺术家的差异性?

A:由于自97年以来在欧洲工作和生活的经验,比较多地接触艺术学生和年轻艺术家,对比中国年轻艺术家的现状有一些比较明显的差异,也有一些比较凸显的现象非常吸引我。也许没有那么全面,但是泛泛来讲在欧洲生活的年轻艺术家在一个自由但支持系统比较强大的环境里成长起来。我所谓的文化艺术支持系统是指充足的,但并不是充裕的。其实很多时候年轻艺术家还是受到物质的限制和困扰,但大家都觉得这很正常,这也是每个人都需要解决的现实问题,他们在物质方面没有过多的焦虑和恐慌,这既是社会气氛也是心理状态的差异。物质与学术材料,以及自由的交流与创作氛围,无论是从艺术教育还是社会生活和业态的基础土壤都提供这种营养,这种状态其实是国内艺术家比较羡慕的基础条件。再就是交流的平台、媒介、构件比较多,比如艺术家自发的交流艺术的小圈层、广泛的社区活动、画廊活动、展览以及各种驻留和政府支持的文化艺术活动,这个网络比较公开、平实和分散,艺术家比较容易发声并总有回馈。作为一个独立、自由创作的艺术家,在欧洲的社会生活中比较容易找到支点,发展独立的个人化风格和语言。比如这次展览中的GuilaumeTalbi、铃木悠哉和黄泽坚都是在这种环境里浸泡出来的。他们与张一、耿雪、张敏和麸子在作品的气息上有明显的差异。GuilaumeTalbi、铃木悠哉非常明显的从法国和日本的视觉语言里创作自己个人化的内容。黄泽坚在米兰工作和生活,由于他对面料、身体以及身体的社会性的痴迷,在他比较特殊的社交网络里很自然的发展出他的作品形态。

而对我而言,张一、耿雪、张敏和麸子的作品是在某种压力下形成的。张一和耿雪作品中的张力是非常有力量和迷人的,作品隐含的对权利、历史和紧张关系的解构也很明显,我个人觉得,欧洲年轻艺术家在相对松懈的氛围里很少见到这种由真实的压力塑造出的作品。就像在国内很少见到像GuilaumeTalbi、铃木悠哉这样“真诚的轻松”一样的。虽然这两种魅力各有千秋,但是在国内的整体创作氛围里,对年轻艺术家从事独立的创作还是比较难构建一个从容的交流话语圈的,社交媒体的视网膜化传播又是另一个话题了。

这里刘冬旭是一个比较特别的例子,他并不是学习雕塑专业的艺术家,但是他在北京一直在一个非常国际化的小圈子里从事艺术创作,他作品的形态有着非常个人化的美学追求,创作冲动也有他的社会心理动机,一方面他在突破和拓宽一些雕塑的语言,他和铃木悠哉都有许多平面的雕塑作品,这些作品在空间中是生效的。围绕平面雕塑生成的虚拟空间氛围是我非常感兴趣的点;另一方面他在某些心理层面小心的回避着本土现实链接中的影响,虽然他一直生活在北京但他屏蔽了现实的投影,而专注于对物的塑造上。这种通过简单叙述方式进行创作的艺术家特质可能只有在互为参照的集体陈列中才能被小心的辨识

出来,“差异化生产”与“在他者之间”有哪些区别与同质化的东西,它们不是快速形成的而是艺术家个人的选择和生成发展而来的。

Q:云雕塑

A::张一

Q:此次参展作品材料的“偶然拾得”与艺术观念的生成是怎样的关系?

A:我这次的创作可能有比较大的变化,就是从形式的枷锁里解脱了。可能是我确认了偶然性的必然性,我确认了一切都是偶然的,或者说形式没有对错而只是一个火花,形式是给人自由的,因为这一点吧,我就从那个枷锁里就解脱出来了。我觉得雕塑,或者说艺术的形式不应该有门槛,是谁都可以做的。当然我觉得经过凝思之后,那种沉淀后的沉重的形式是我认可的,同时我也认可所谓的偶然的、瞬间的、易变的形态和瞬间。正因为我确认了那些会变化的瞬间,所以它们才可能形成经过沉思和沉淀之后的形式、形态。所以对偶然的完全的承认可能是这一次这些作品的核心。

这次展览几乎全都是即兴的决定,几乎没有深思熟虑的余地和选择。我只做了最初的决定,就是怎么安排跟我儿子共同度过三天的时间。所以我做了一个包,我们俩可以背着它,一起从花家地走到草场地来捡材料并创作。

左:张一《从花家地到草场地》2021,从花家地行走到草场地,沿途收集材料,摄影:沙伟臣

右:张一《从花家地到草场地》局部,2021,膨化江米条、镜子、A4纸等,尺寸可变,图片由艺术家提供

我确认这个工作的逻辑,这一动作我认可了,随后它能发生的一切可能性我就都认可,我觉得它没有什么对错。所以在走到草场地之后,就遇到了这个材料―膨化江米条,这个材料是我儿子选的,他看到草场地卖这个,就说:“这个可以用来做雕塑啊。”我觉得他这个主意确实印证了我前面说的,偶然不会错,我承认了这个偶然的必然性,它的合理性,所以就自由了。

Q:你如何看待雕塑发展中的肉身经验?在观念艺术之后,雕塑与观念如何自洽与扩展?

A:我觉得雕塑是一个很原始的行为,发自肉体的直接的行动。雕塑不只是名词,对我来说更加是动词。它的核心是一个动词,是发自身体的动作。这个动作既是探索内在世界的,又是对外部世界发出的行动。这个行动带来的结果是所谓的名词的雕塑,对我来说更重要的是用身体发出的动作更重要。所以雕塑的这个肉身经验对我来说是核心的东西。我觉得当下的人,或者说每一个时代的人,都面临着想要超越的观念、想要超越的理想、想要超越的思维和我们窘迫的肉身的关系。虽然我们几乎已经生活在数字时代了,几乎已经摆脱了肉体,但是当你不管是在哪个社交媒体上建立了怎样的形象,当你低头看到自己的身体的时候,这个身体跟一个原始人没有那么大的区别。所以我觉得如何处

理脑子、处理思维的观念与人身体的经验是一直存在的问题。我认为我的观念是从我的实干里边找到的,是通过我的体验,通过行动找到了所谓的一些观念吧。而我的行动和我的肉身,我还不能理解它们,它们好像蕴含着无穷的未知。我自己并不完全知道我做的是什么,我要先做,然后再看它,我的脑子才有可能理解到一部分,我觉得我是身体先行,然后思维和观念跟着走,而它们两个可能是互相叠加的,像车轮一样,做一些生成观念,有了新的观念,又产生了新的行动,是这样的关系。

Q:云雕塑

A:耿雪

Q:你如何理解“执着物-在他者之间”的“物”与“他者”在当下艺术与现实中的关系?

A:策展的主题是“执着物-在他者之间”,我平时的创作好像一直是比较愿意逃避局限性,比如任何的理论或者框架的东西,所以我做的这些雕塑,它们虽然是物质材料,但是我并没有专门去想材料、物的这些问题。比如我现在展览中的这些作品。这虽然是一个雕塑展,但是它们并不是被作为雕塑来创作的。它们都是我拍的,比如我拍的影片或者跟影片发生某种关系的一些材料做成的东西。虽然我在雕塑系学习,但是我好像一直想逃开、打破我受到的教育中的“雕塑概念”,或者是任何理论对雕塑的约束。所以“执着物”在我的作品中可能也会体现,但是我可能本身是想要打破执着。“在他者之间”,我想可能是策展人在考虑,比如艺术家和观众跟策展人、物跟人、所有围绕作品发生关系的人跟空间的这种抽象的概念吧,它是一个挺能够从各方面去生发、去阐释的。

Q:对你来说,参加群展的诉求与意义是什么?

A:其实我比较少参加雕塑展,尤其是群展,因为好像参加的都不是专门雕塑的展览,而且我好像也没有把自己的作品当成雕塑来做。但是我觉得这个展览挺有意思的,所有的这些物体它们都摆在这个空间里,它们之间会可能发生一些关系,比如我这两组作品都是原来个展做过的,在个展中它们会比较集中展现一件作品的力量,但是在群展中,我觉得是可以跟大家的作品彼此参照,去发生一种新的关系,让这件作品本身产生新的意思,我觉得挺好玩的。比如我那些小的雕塑,本来是我《金色之名》的影片里的一部分,但是现在当我把白白的石膏原稿摆在这个白空间里,摆在墙角的天光下,它突然出现了另外一点感觉,有点古典、安静,跟原来的东西不一样了。

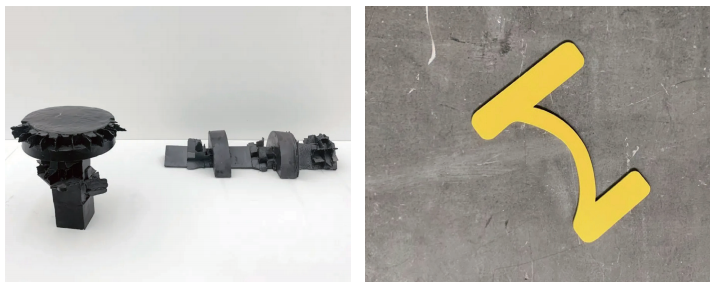

左:耿雪《童年寓言》2016-2018,视频截图,图片由艺术家提供

右:耿雪《童年寓言》2016-2018,综合材料雕塑,尺寸可变,摄影:沙伟臣

还有我这些木雕的东西,它本来也不是木雕,它就是一些杂物跟我捡来的东西做成这样的雕塑。其中有一个底座是捡来的凳子,但是它被放到了另一个日本艺术家的作品下面,作为它展示的底座,特别合适。好像在这个群展中,它们都发生了一些新的变化,我觉得这是群展挺有意思的地方。还有大家的现场创作,比如张一的作品,她是在现场创作的,这种即兴的做法我觉得挺好玩的,是我参加的挺有意思的群展,不是大家都把作品搁这就完了。

Q:云雕塑

A:黄泽坚

Q:你认为此次展览艺术家与艺术家之间、作品与作品之间,形成了怎样的互文关系?

A:我生活在米兰,这是我第一次在国内做群展,所以说互相之间很陌生,也是第一次见面。理想中的群展是需要磨合的,就像一个交响乐乐团。一进来我就看到这里有一个像偏厅一样的空间,我非常喜欢,因为我作品需要干净白底,才能突出作品的颜色和对比,这块空间符合我一向的审美取向。

我们可以看到在同一个场域里还有铃木悠哉和冬旭的作品,我觉得我的作品跟它们在颜色上面是和谐的,有一个最直观的感受就是我的作品是布面软雕塑,铃木悠哉的是一个扁平化的雕塑,和一块硬的极简石头,这里有软和硬之间的关系,再加上冬旭光滑的金属这三种质感碰撞在一块,是一个全新的视觉体验,非常有趣。在这个场域,我其实挺害怕把它做成个展的感觉,因为这个场地不大,我东西气场是挺大的,很容易就把这个空间的气氛都给占了。我认为跟其他艺术家合作,他们的声音可能要比我的更硬、更强,这样子才能像优雅的交响曲一样,能听到他们也能听到我。我觉得我们这次群展是很成功的,各位艺术家的作品放在一块,起码在视觉上达到和谐的平衡,节奏感很强。

左:中:右:黄泽坚UNTITLED187、UNTITLED188、UNTITLED6,2020、2021、2018,绸、表面艺术微喷、进口EPS,52×48×10㎝、140×73×28㎝、60×40×30㎝,图片由艺术家和候鸟空间提供

Q:你如何解决艺术观念与具体现实处境的冲突、个人性与公共性的落差?

A:要谈到个人性和公共性的落差,我的观念是做作品也就是做艺术,是极度个人化的东西。比如说我从作品出发,自发地用摄影还有缝纫这两个技术,再加上我幼年的一些创伤,幼年时期我把手指戳进缝纫机里被绞断了,有一段被缝合的经历,可是我其实丢失了那一段经验。这一系列作品做出来之后,我才再去回溯这背后的逻辑,那里边可能就有我在潜意识里寻找那一段痛苦的回忆,这是我作品里的个人性。然后是公共性,我是在约会软件上邀请陌生的人到我的工作室,是一个很私密的空间,我让他们露出身体,

用扫描仪扫描他们身体,得到绝对真实,客观且质量高的图像后,把一些伤疤,纹身或者是一些个人痕迹取下来,然后再通过电脑特效重构一个我满意的形状,然后做成软雕塑。我强调的是作品背后,满足了我个人的审美取向,追求的是纯粹的一个审美高潮。作品里边的公共性是最大程度打开后再紧闭的,所以,在疫情期间做了一个全新的系列,我希望把这个问题视觉化,问题是比较抽象的,我希望可以用一个抽象的形,去把这个问题具体化。

时间:2021年1月16日

【完】

关于策展人

卢玫,1997年起在荷兰学习视觉传达、多媒体艺术,毕业于阿姆斯特丹艺术学院艺术教育与艺术史专业头等艺术教育学位。后在荷兰的美术馆、艺术机构和画廊工作,持续对当代艺术的关注与学习。由于对欧洲政府和私人机构关于艺术的相关制度、政策都非常的感兴趣,并深深地认为这些方式和条件在很大程度上积极地建构着当地的艺术和文化以及社会生活。所以借助这些经验和一些契机创办了一个与我个人艺术实践相关的空间。柏林候鸟空间起始于候鸟计划国际艺术家驻留,是一个邀请并协助中国艺术家海外驻留的个人项目,随着驻留的开展以及与欧洲艺术家和不同机构的交集,2014年开始筹备并创办了柏林的候鸟空间,逐渐发展成了一个推广中国年轻一代艺术家的平台。同时我们也开始越来越多的和欧洲年轻艺术家合作,尽可能多的触及、观察和采集年轻艺术家以多媒体、材料和观念在不同语境下创作的样本,逐渐完善对当下年轻艺术家创作的认识。

张一,1984年生于山东,艺术家、自由撰稿人,现任教于中央美术学院雕塑系。2008年毕业于中央美院雕塑系本科;2014年毕业于纽约绘画与雕塑工作室学院,获雕塑专业硕士学位;2018年毕业于伦敦大学学院斯莱德美术学院,获雕塑专业硕士学位。从材料实验的角度切入雕塑语言探索。主要展览包括2014年以来在纽约州哈德逊John Davis Gallery举办的多次个展和伦敦弗洛伊德博物馆“人类的秘密”群展等。

排版:郑彭艺

采访:蔡雅玲

编辑:邓淇

责编:蔡雅玲

审校:琴嘎

资料提供:候鸟空间

致谢:候鸟空间,YUAN MUSEUM,刘咏雪,沙伟臣

官方网站:http://www.suijianguo.org.cn

官方微博:北京隋建国艺术基金会

官方微信公众号:云雕塑Cloudsculpture

雅昌艺术头条:云雕塑

邮箱:safyun@qq.com

*以上所有图片、文字、视频素材,由受访人和机构惠允和授权使用,未经基金会授权不得转载。