冯博一 : 作用力与反作用力的漩涡

“人物随访”聚焦于当代雕塑领域中青年艺术家的个展,具有实验性的群展,著名艺术家的大型美术馆个展以及 相关的策展人、学术总监,还有实验性的艺术团体和独立空间的负责人等。

作为“云雕塑”的一个深度访谈栏目,坚持三个基本原则:一 现场性――在中青年雕塑家展览现场或工作室,以视频形式采访艺术家;二 艺术家角度――基金会志愿者艺术家作为记者和编辑面对面采访;三 基于雕塑的视野――关注从三维空间出发的雕塑、装置及身体等相关展览与事件的发生。

编者按:

2014年,“第八届深圳雕塑双年展”之后,由于各种原因,展览中断了六年。2021年,由OCAT深圳馆和华•美术馆联合主办的第九届双年展再次启动,正式更名为“OCAT双年展”,邀请了以执行力闻名的策展人冯博一接棒,通过“OCAT双年展”的形式更加直接和充分地面对当代文化。冯博一借助历史的视角,直接阐释当下文化艺术领域的困局―反作用力的回潮。在经历40多年的开放以及互联网运动后,在地性通过参与全球化而具有公共经验和活力,全球化也因为在地性走向分裂和多元;信息被技术极度地扩散,而信息自身也被技术深刻改变;人类改造自然,自然也改造人类。展览在疫情社会的“间歇性”平静中展开,审慎地展现了在这场浩大运动中,在人类不同文化之间,在人类与技术与自然之间,深陷反作用力漩涡的僵局。以下采访内容已经过受访对象授权与校对,在此首次发表,与读者分享。

展览海报,2021,图片由OCAT深圳馆团队提供

Q:云雕塑

A:冯博一

Q:您在“飞去来器”中谈到全球化与在地化的关系。这个问题在当下语境中的意义和您在20年前策划“不合作方式”和“左手与右手”等重要展览时的环境是否非常不同了?

A:中国不就是这种快速发展吗?但是关于全球化和在地化,当然这是一个挺大的话题。但是我们一直比较强调所谓的在地性,因为你毕竟是在中国这样一个语境当中,无论是艺术家的创作,或者说你作为一个策展人,你做的展览,你创作的作品,如何跟中国的这样一个现实环境,建立一种什么样的直接关系,而不是一种漂浮的或者说仅仅是一个移植的概念。比如说,有些美术馆展览一些大师的作品,当然很有必要。但毕竟还是把一个国外的东西,移植到中国,或者说在中国来展示。当然这也是一种全球化的体现了。我觉得全球化的体现,在中国最明显的还是互联网,互联网的这种普及化。所谓的地球村,虽然现在全球化受到了阻碍,由于疫情等等,就不展开说了。作为策展人,在中国现实的语境当中,你针对的问题是什么?你的问题意识是什么?你跟中国的现实到底是一个怎么样的关系?这个我觉得就是“在地性”。但是,你如果仅仅强调在地性,可能也会陷入到一种所谓的区域化,或者说一个地域的范围。你肯定既要面对在地性,同时也要有一个所谓的国际视野。你做的展览或者说艺术家的创作,是否具备这样一种全球视野,而又具有一个在地性的因素?否则,你如何来应对这样一个时代的发展的潮流?我觉得这是挺关键的。在我所关注的内容,或者经常组织的艺术家的展览中,我挺重视这方面的。我不太喜欢那种仅仅把国外的一些皮毛的东西,做一种二手资源的利用。我还是希望能够既有中国历史文化传统的资源,同时也有中国现实的文化资源。这两种资源相结合,我觉得才能具有一个国际视野。这几个方面其实才能构成一个策展人他所针对的问题和中国当代艺术的生态,在一个所谓的全球化视野当中,究竟处在一个什么样的位置?

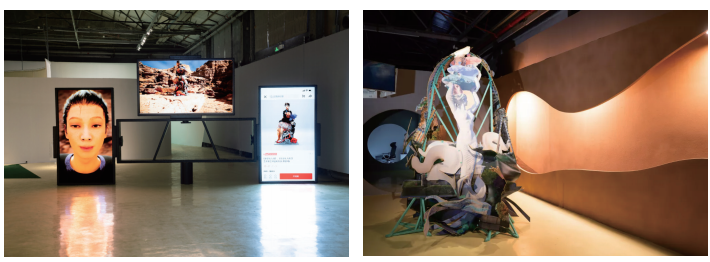

左:“注意!演出继续”单元展览现场,策展人:缪子衿,图片由OCAT深圳馆团队提供

右:“女娲极乐园”单元展览现场,策展人:韩馨逸,图片由OCAT深圳馆团队提供

Q:全球化对我们的影响,在今天和上一个时代相比是否有很大的变化?

A:那当然有。其实我开始介入中国当代艺术,更多的是在90年代初期。那时候,其实更多的还是中国现实本身的问题。或者说对于国际上,其实还是缺乏一定的了解,相对来说,也比较闭塞。我老说是原始的爆发力。

我觉得从1985以来,更多的艺术家是希望通过一种艺术创作和自由表达来反映他们的生存状态,包括他们希望通过一种艺术的方式来改变社会,包括个人的人生,更多的是以一种所谓的个体化的方式来呈现。到了90年代末,之后是2000年,这种互联网和所谓全球化的趋势,许多艺术家的创作已经不单纯地依据于个人经验,而是面向一个更广泛的全球化话题。怎么讲?我举个例子,比如说尹秀珍的作品。她早期作品基本上都是跟她个人

的生存有关。她们穿的旧衣服,她居住的这样一个北京胡同的环境。所以,她做过衣箱,更多的是从个人经验和个人的记忆来进行创作。但是,她后来做的有些作品,什么高速路、飞机场,面对的新一代的观众,它更多一种直接互动关系的作品。

那你就发现,她的模式已经不仅仅是个人化的。当时我问她为什么做飞机场,她说“:飞机场应该是全球化的最集中的枢纽或者说一个部分。因为在飞机场,人们聚集到这,之后走向四面八方。”所以,她觉得飞机场包括安检,包括高速路,这些都是体现出所谓全球化的现象。我觉得她的创作更多带有这样一个变化。

我再举个例子,比如徐冰。徐冰那时候做《天书》,完了做《鬼打墙》,更多是针对中国的问题。后来他去了美国,他就做《新英文书法》。我也问过他,我说“你为什么做《新英文书法》?”他说:因为我作为一个东方的或者说具有中国社会主义背景的艺术家,到了美国之后,面临着很多所谓两种文化的冲突问题。他说“:我能不能做一个试图沟通和验证这种交流的一个关系?”所以他做了一个《新英文书法》。就是说,他是把26个英文字母,转换成一个中文的字体结构,但是懂英文的人按照他的方式可以阅读的。中国人比如说不懂外语,其实是看不懂文字。2000年之后,他又做了《地书》。《地书》利用各种符号,就是这种所谓的飞机场,还有口香糖这种图标,包括现在咱们手机经常运用的表情符号,其实他是应对了一个普天同文的全球化趋势。

从他个人的创作经历来说,他从中国的现实语境出发,到留学或者说旅居国外,再回到本土,能够发现他的变化。我的意思就是说,你仅仅面对一个所谓的“在地”的问题,其实已经不够了。你需要有一个所谓的国际视野,这个国际视野是跟全球化密切结合的,也就是说全球化。其实,中国的当代艺术创作已经从一个地域开始扩展到了全球范围了。

Q:中国艺术参与到全球化系统运行之后,又反弹回来。它像您在“飞去来器”的前言中所提到的“投的越猛,飞回来的越快”?

A:“飞去来器”不是也叫回旋镖吗?实际上它最早是澳大利亚的一个土著民族狩猎的工具,现在变成了一项体育运动。题目其实是一种隐喻,当时为这个展览提了几个题目。但是,因为涉及到一些敏感问题,还有主办方的原因等等,后来就选了“飞去来器”。

“飞去来器”这个词是一个很中性的,也是一个运动的词语,没有更多地引起其他联想的问题。我其实更多的是针对什么呢?就是你看疫情之前,我觉得就特别强调发展、速度、高科技、人工智能等等;好像人类变得很牛逼,什么都能。但是这种发展包括变化、包括速度、包括它的作用,其实对自然生态,对于整个环境,带来了很大危机,或者说带有一种破坏,对吧?比如说生态问题,现在是一个很大的问题,不仅仅是中国,包括全球。我用这个词其实是一种隐喻,就是说你好像高举科学发展的大旗,去对自然进行无节制地过渡开发,其实是破坏了人与自然环境的一种关系。自然反过来,会影响或报复人类。也就是说你投得越猛,返回来得越快。我实际上是借用飞去来器的飞行轨迹,强调一种作用力和反作用力。这种作用力,我觉得包括疫情,我也认为是大自然或者上帝对人类的一种惩罚。

Q:“飞去来器”具有两重或多重意义吗?

A:我觉得都有,因为我觉得一个主题应该给人提供更多思考和想象的空间,而不是一对一的具象化。我觉得这个词主要针对的是这个问题。因为,双年展为什么在这个时候办?肯定要结合这个时候的一些变化。2020年肯定是一个具有历史意义的标识、标志的时间节点。而且,由于2020由疫情所导致的这一系列的问题,和包括对未来的不确定预测,就变得非常复杂,而且形成了很大的分别。包括咱们中国人自己本身价值观的分裂,在网上的分裂,包括世界格局的分裂。美国也有美国的问题,欧洲也有欧洲的问题,但是都是由2020年所导致的。它虽然是通过疫情的导火索,但是你看现在,就变成一个非常混乱,而且对未来好像你很难做出判断。但是咱们中国变化更大,咱们都身临其境。我想通过一个展览,是不是能把这些问题反映出来?或者说你针对的是这样一个问题,那这个问题我觉得就不仅仅是中国的问题,也是一个所谓的世界问题或者国际问题,其实也是验证或者说体现出我所强调的所谓“全球化和在地性的关系”。

Q:展览由11个策展人负责4个板块。这4个板块之间是一种什么样的关系?它是根据艺术家已有的内容进行分类的吗?

A:这回在策展方式上,我就想有一些变化。当然这种变化本身也有一定的实验性。以往的这种三年展、双年展,或者说周期性大展,都是有一个主策展人,再找几位联合策展人。在主策展人的这样一个主题和框架之内,分为几个部分来进行策展。这回我就是想去主策展人的权力话语和中心化,强调他们10个单元不同的策展能量和水平。所以我虽然提出了一个主题框架,比如“飞去来器”。我在这样一个主题框架之下,分别邀请了11位策展人,其实是10位。有一个是策展人组合,所以是11位。每一个策展人策划一个单位,策划的过程、选择的主题、邀请的艺术家和作品,我不做干涉,我也不做建议。就是完全独立和自主。所以,我是希望什么呢?就是我这样的一种策展方式,希望能够有两个改变:一个是我作为一个策展人,改变我的一种局限和狭隘。我选择的这些策展人比较活跃,也具有一定的经验。在我看来,还是有一定水平的。我把策展的权利交给他们,他们可以自由发挥。所以这样就形成了一个什么?就超越于我的主策展人的认知的局限和狭隘,能够更宽泛地、多面地,或者说多触点地来反映中国当代艺术的现状。这11个人,10个单元,其实我是根据空间来设定的。正好有9个空间,再加上1个室外的公共艺术。这种方式,一方面能够摆脱或者超越我的局限;另外,这11个联合策展人我之前没合作过,都是头一次合作。头一次合作对我来说,其实也有一点所谓的风险。就是我想摆脱,我太熟悉的合作伙伴。因为,我也有很多经常合作的联合策展人。但是我想抛开他们,都是没有合作过的。这样,我觉得是不是能使这个展览更超越所谓的双年展、周期性大展这种主策展人的局限。但是你刚才说这4个部分是什么?后来他们做完这10个单元,我们根据这10个单元的内容大致分了4个部分。比如说第一部分,他们都是跟深圳的城市发展有关的,有的比如说强调什么游戏化,或者说剧场化、魔幻性,大概这么分的类。不是说我们先制定了4个部分,而是根据他们10个单元进行反推和大致归纳。

其实也不是很准确,但是只不过有不同的面向。这里大概有三四个人是我觉得稍微比较重点,有意思的。一个是颜峻,他一直做声音艺术,做音乐表演,要按以往的展览好像更强调雕塑、装置、绘画。而他在这个展览期间有一个持续的表演过程。非视觉的,都是声音的,这种东西不是一个静态的,就是在展览期间做不同的工作坊,包括我们参与和互动。

左:“缓流”单元展场门口,策展人:颜峻,图片由OCAT深圳馆团队提供

中:“阻力:一次速度的试验”单元展览现场,策展人:钟刚,图片由OCAT深圳馆团队提供

右:“超译城市:平行与吊诡”单元展览现场,策展人:周婉京,图片由OCAT深圳馆团队提供

还有一个钟刚,他是《打边炉》的主编。他没做过策展,不是策展人,但是他是深圳本地的。我当时就想,能不能找一个深圳本地的策展人,又不具有策展人的身份。但是我一直觉得编辑跟策展人在本质上,包括方法上其实是有共同的地方。他能不能作为一个媒体人做一个展览?那展览会怎么样?我觉得也是一个不确定的,我也没法把握。

第三个是谁?周婉京那姑娘反正也挺什么的,她也做艺术评论,也有专栏,而且她还是作家,现在也是一个老师。所以她是一个所谓的多面手,或者说是一个斜杠青年,就是她的身份很多。她会做出一个什么样的展览,她跟那种所谓的职业策展人和机构策展人,我觉得肯定是不一样的。这是第三个。

人民(的)公园”单元展览现场,策展人:何志森,图片由OCAT深圳馆团队提供

第四个就是何志森。我就专门让他做一个室外的,带有公共艺术性质的单元。我是看中之前他之前做过的菜市场、美术馆、非美术馆。他特别强调这种对底层和社会边缘人物的一种关注。通过一种艺术的方式来尊重和体恤,甚至让艺术改变生活。所以,这回他的公共性,不是说像隋老师弄一大雕塑放在一个公共空间。我希望他的每一件作品,都是跟社区的居民有直接关系的,这也是一种在地性的体现。关于这种直接关系,我举个例子。比如有一个叫张新军的雕塑系的学生,应该跟老隋也挺熟的。他是央美雕塑系的研究生。他就做了一个花坛。但是他这个花坛是邀请住在周边的社区居民,自愿到他划定的地面上,种植各种植物。这里头涉及到一般家庭都种的那种花花草草的,很日常的一种。但是,他把这种日常性和公共空间相结合。因为家庭还是一个私密空间。他们把种花种草的爱好,搬到一个公共的生态广场当中,谁都可以参与,谁都可以种。他希望在展览的小半年的时间,最后形成一个花坛,这个花坛,完全是一种自发的和反应社区居民审美的一个花坛。这个社区的居民完全可以自主来种。这种方式,也就是说艺术家的公共性作品一定是在居民参与的过程和协助、配合之下,这个作品才能成立,才能最后完成。我是觉得这种公共性,我现在是比较关注。它比以往的那种,具有所谓现代主义的雕塑或者装置,我觉得它又有一个扩展的新的界面。

而且,观众的参与度远远超出我们的预料,特积极。无论是大人、孩子,包括一些大妈、大婶,包括退休老年人,特积极,天天浇水,看护。比如说我种了一盆花,有一小盘,这是我种的,反正你可以上面立牌子,什么的都可以。我想慢慢就形成一个民间花坛。我觉得这种作品,我当时叫“亲密的公共性”,它一定是跟社区居民能够建立一种直接的关联,甚至是一个情感和日常生活的关联。这种公共性,比你在一个公共空间,伫立一个大雕塑或者说大装置,我觉得更有一种内在情感。否则,你比如老隋的一件作品放在这,你作为一个一般的观众,你是一个被动的观看。或者说你怀着仰视的心去观看,它还是有距离的。你只是欣赏它。但是他这个作品跟一般的观众,其实没有更多的联系。如果我作为观众,我的一个行为方式,或者说我能够参与到这个作品当中;而且是在一个公共空间,带有一个集体性的行为,那这种公共性跟社区居民或者说在地性,就变得更丰富了,而不是一个孤立的艺术作品。

Q:您这个展览前后准备了多长时间?

A:大半年,我们今年3月份开始启动。商量主题、结构、方式,大概4月份我就开始挑选和邀请联合策展人,也是在一路开会讨论等等。

Q:您是根据一个什么原则,就是选择策展人?

A:我大概有两点,一个就是我觉得比较活跃的,具有一定策展经验的,年轻的策展人。第二,我没跟他们合作过的,带有熟悉陌生感的。我当然知道他们,或者说有很多人我也认识,但是没有真正的这种策展合作。

Q:前言上提到“希望展览里面有一定的问题意识”,联合策展人们是否提出了超过您预期的问题呢?

A:没有,因为我一再强调这个展览它一定是建立在2020年这个时间节点上,这个时间节点带来很多的变化。我当时跟联合策展人说“:你们做的展览应该是跟这个背景是有关的,而不是一个风花雪月的什么展览。”我觉得当代艺术家,他们都有问题意识。所谓问题意识,它们都是针对现实,针对特有的这样一个现实空间来进行创作和表达的。所以,这个主题概念,或者说这个框架,他们应该都是认同和接受的。这里头当然有些作品也挺有意思的,包括我刚才举的一些例子。但是可能还有没有看出来的。因为我觉得,作为一个当代艺术家,或者说一个大型的双年展,它一定是反映现实和反映当下的。而且它是具有前卫性、试验性的。我觉得这是双年展的价值或者说一个特性。既然是一个双年展的概念和规模,你肯定要针对这种。但是由于各个方面条件的限制,有些东西可能就会受到一些干扰,或者说阻碍。

Q:今天的艺术家和策展人所面临的问题,是否和历史上某个时期有相似的地方呢?

A:我觉得有相像的地方,但是变化非常大。比如80年代更多的是带有启蒙和反思,这个启蒙是向西方学习,反思其实是反思文革。改革开放之前,有很多,因为那个时候是太特殊了。那么到90年代,我觉得当代艺术的针对性变得特别明显起来,这种针对性更多的是针对现实。包括90年代有很多行为艺术,也都很生猛,包括玩世现实主义,都是跟中国的这种社会变化密切相关的。那么,现在全球化或者互联网时代,这种所谓的社会批判性的尖锐性、直接的挑战和颠覆性其实在越来越弱化。很多艺术家从大叙事到开始关注自我,而不太顾及或者说不太关注这种剧烈的社会变化。我觉得多少有一点退回到一个所谓的“自我空间”。当然,只是一个概括而言。这里头也有很多年轻艺术家,他们可能生活在一个相对比较稳定的和比较富裕的环境当中。因为真正能学艺术的,学艺术史的或者说学艺术管理的,他们的生存条件应该都是不错的。尤其是去海外的,海外现在学艺术方面的人特多。这一代人学文科的特别多,尤其学艺术这一块。他们的生存经历没有过多的冲突,条件也比较优厚,比较舒服。但是,反过来他们的创作或者说他们的这种专业,其实出现了一个特别大的问题,就是对于中国的这种命运、生存和复杂性缺乏一个真正的了解。比如说海归,他们有一个特大的问题。他们可能挺早就去国外留学,或者说本科是在国外,或者说研究生、博士是在国外读的,其实他们缺乏对中国现实本身更多的了解和经验,并不知道真正的中国现实。但是,他们去了国外,他们更多的是带有一个学习吸收的心态和角度。你留学不就是学习吗?但是学完之后,其实他们对西方的东西我觉得也不是特别了解。咱们这么说,你真正能够进入到西方的艺术圈子或者说进入到社会的深层次吗?其实还是不够。所以,他们处在一个我觉得叫“十三不靠”,或者说有一点夹生的状态。那么他们回归,他们的创作或者说他们的策展人和艺术家的创作,更多的是借用了一个西方的知识结构和信息,而又缺乏对于中国现实本身的一个深入的了解。所以,他们的作品我觉得都是飘的、虚的。而且,他们很多都是通过从互联网上获得的二手现实来进一步创作。所以,我一直觉得他们的创作老是差一口气,或者弄得很晦涩,很难以释读,或者说没有代入感。你也不知道他们在做什么,又显得很有学术性,很晦涩。它的针对性其实不明确。这种不明确,我觉得既缺乏对中国本身的了解,也缺乏对世界的一个了解。所以他们的作品就是一种漂浮的感觉。

欧罗巴之牛和牛头怪”单元展览现场,策展人:宋轶,图片由OCAT深圳馆团队提供

Q:西方的问题跟我们不一样,而且他们的社会基础也不一样吧。

A:历史不一样,对吧?问题都不一样。但是,我觉得他们对这种问题其实缺乏更深入的了解,或者说未能沉淀成自己的一种创作资源。他有时候对中国现实也有点缺乏了解。就跟你刚才玩笑说的,你出去这么长时间,好像对中国当代艺术这种好像有点断裂。这种情况或者说这种现象,其实会反映在他们的创作当中。我觉得这是一个挺大的问题,他们更多的是从概念、从二手现实,或者说从互联网上来获得一些东西进行创作。

Q:您认为应该用西方的逻辑和方法来看待中国的现实问题吗?

A:或者说我觉得中国挺复杂的,你不觉得吗?就真是很奇怪。但是你比如说,你像徐冰的东西、包括老隋、包括宋东,他们的作品具有在地性,又有一个全球化的视野。他们的作品无论是在中国或者说在国外,都占有一席之地。当然,这是我个人的一个判断。而不是说简单地对现实的一对一的反应,也不是那种把西方的问题跟中国的问题混淆在一块,进行一些皮毛和信息化的一种了解,而不是带有一种方法式的认识。我特同意你刚才说的:留学应该学习到西方的一些方法、思考、分析、解读、阐释。但是,你要针对的是你所针对的问题,因为你毕竟是中国人,你处在一个中国的这样一个现实环境。

Q:在科技和艺术交叉领域,中国处在和全世界的发展比较同步的位置。

A:现在特别强调所谓的科技跟艺术的结合,但是我一直认为科学还是手段嘛。这种结合,最终还是以一种所谓的艺术方式,或者说以一种视觉形态的方式来呈现。否则的话,你就是唯技术论了。但是,这种技术和科技其实在整个科技领域是挺低端的。

Q:您怎么看待Z时代或者说未来一代的年轻人?他们是科学怪人或电脑神童的一代吗?

A:这块我还真是挺困惑的。我都不太好判断。虽然从大面上说,年轻代表未来,总会有什么。

但是,我挺恍惚的。也可能我老了,挺难判断他们这种,包括比如说他们的这种数字化生存,比如说一天在网上、在各种社交媒体交流,包括他们的这种所谓的网络语言,其实都不是特别了解。因为毕竟没法跟他们比,他们在网上的这样冲浪和这种活跃,包括使用不同的面具。我所说的面具就是有时候你是一个很虚拟的人,你在网上是一个形象,现实本身又是一个形象,对吧?而且,这种面具不断的更换。他们在微博上是一种面具,在ins又是一种面具。所以,我有时候对他们这种创作真是无法判断。包括这回参展的有些艺术家的作品,他们利用这种所谓的新媒体、高科技,有点不知所云,也可能我的认知范围太有限。从另一个方面,我觉得2000年之后,所谓的这种互联网高科技变化太快了,你应该比我更有体会。你看看计算机电脑一代一代的,包括现在各种变化,我是应接不暇。这种高速的变化肯定会催生出或者说引导出一些新的艺术表现形式。我觉得这种表现形式肯定是很前沿的,但是它的价值到底会怎么样?比如NFT我就没法判断。有人说就是一个科技的什么谎言,有人说这就是未来艺术的一种什么,我挺难判断的到底会怎么样。

Q:也许年轻人感觉自己难以改变现实,更愿意在虚拟世界中生活?

A:但是这种东西,因为我没有更多的这种生活经验,或者说没有更多的在这种所谓虚拟社会的这种存在的体验。所以我这块还真是不太好判断,不太好预测。

Q:年轻一代是否会在新的问题上寻找探讨自我的可能性?比如于渺那组策展作品似乎女性意识很强。

A:他那个女性意识挺明显的。而且,我觉得在10个单元里,于渺单元做得还是比较充分的,无论是作品还是形态,还是之间的关系,我觉得都做得还不错。因为这里头有一些中国艺术家,也有国外的,但它都有一个非常清晰的脉络。这里头当然也有这种所谓性别的问题,非常清楚。但是,她的作品单元被审查的很严,其中有一个艺术家作品基本上就不让参展。后来他采取了一种灯光的方式,保留了一个声音,使艺术家的参展资格没有被取消。

“百物之息”单元展览现场,策展人:于渺,图片由OCAT深圳馆团队提供

左:“装饰”单元展览现场,策展人:杨紫,图片由OCAT深圳馆团队提供

右:“喜剧”单元展览现场照片,策展人:周翊&董菁,图片由OCAT深圳馆团队提供

Q:《从欧罗巴金牛到牛头怪的世界》中的作品都有些涂鸦性质,似乎在讨论某种初期的混沌状态?

A:宋轶的。对,包括他选择的艺术家其实都挺边缘的,包括有在缅甸工作过生活过的。还有像陈淑瑜,更多的是一个建筑师和策展人,他空间布置有点像个工地似的。还有刘辛夷的是在模仿一个机场的跑道,都有一排红灯。我觉得她有点魔幻神秘,还有一个壁画借用了毕加索的《格尔尼卡》作品。

Q:还有,周翊的策展也谈到“艺术和审美文化相互剥离”的问题,这一代人会不会更愿意弱化审美意识?

A:对,他在用一种所谓的戏剧化的方式。我觉得他们可能就是去掉那种所谓的大叙事,或者说所谓的大主题。他们更多的是带有一种游戏化的、幽默的、好玩的东西。所以,他以戏剧的方式把所谓的精英文化跟流行文化,或者跟时尚文化建立一种新的关系,我是这么来看的。当然我们有时解释说现在这种疫情导致的压抑,所以需要用以戏剧的方式来给我唤醒。我印象中有一个艺术家金宁宁的作品,拍了一个视频。这个视频的内容实际上是她的工作室,这里面有她的日常生活,包括创作、行为、排名和有点私密的空间,可能有点诡异,包括有一些挺刺激的那样一种场合,格调太灰暗、诡异了。但是我是觉得现在恰恰有很多年轻人就挺喜欢这种东西。比如说现在流行剧本杀,反正我那个时代、你这个时代可能都没有。但是,现在很多年轻人就是玩这个,其实我理解也就是一种现实版的虚拟,反正也挺有意思的,像表演。

Q:这有点像小时候在“过家家”的游戏中扮演角色?

A:你说“过家家”,特别对。我们那会小时候就玩打仗,什么谁是敌人,谁是特务,谁是英雄那种。当然,这是男孩子,女孩更多的是玩“过家家”。现在的剧本杀其实也是一种角色扮演,包括互联网上都是一种角色扮演。比如说社交媒体上好多都是一种角色扮演。所以,这一块就真是挺虚拟的,这种角色扮演可以跟他的现实生活是完全割裂的。

Q:大众文化跟精英艺术同时在双年展中出现,您会觉得不适应吗?您更希望双年展保持一种经典的形象吗?

A:对以往的这种纯粹的所谓精英文化,我肯定是有反感的地方。当然,我希望所谓的大众文化、时尚文化、娱乐文化是对于所谓精英文化的一种稀释。这是一种共生的和非常活跃的形态,而不是说强调“精英“或者所谓的“象牙之塔“。现实本身是非常丰富的、鲜活的。那你作为一个当代艺术领域的工作者,你肯定要对应起来。比如说这种新媒体、高科技肯定不能忽视。从另外一个角度来说,当代艺术其实还是很圈子化的,或者说还是很小众的。比如跟电影跟流行音乐根本就没法比,还是非常小的。所以这种行当本身的局限,其实也就是所谓的艺术圈子是挺窄的,那么我希望,或者说当然应该用各种不同的社会能量来重新组合和构成。我觉得社会能量其实是非常丰富的。那么,这种社会能量、社会发展跟创作、跟策展、包括跟咱们所谓的艺术界怎么来建立联系?包括流行文化,我一直就觉得日本卡通文化对世界文化是有起到作用的。近50年或者说近100年,中国给世界到底提供了什么样的有效的文化?日本的卡通文化,包括那会儿香港无厘头什么的,其实也都挺有意思的。但是你说中国本土的这种东西,其实恰恰都是可以作为艺术家进行创作的一个资源。

Q:联合策展人的作品有超出您预期的效果吗?

A:都有,我觉得有一些我不是特满意,咱们私下说我肯定有不是特满意的。当然也有挺好的,超出我想象的作品。

Q:您要求策展人更专注于深圳本地的主题吗?

A:我没有特别强调。但是刚才咱们说到过,在深圳、在OCAT,我觉得策展单元或者说你所关注的问题、关注的现象应该是跟深圳有关的。那么这种关系可以是直接的,也可以比较间接的,我觉得这样才能形成深圳OCAT双年展的特点。比如,上海双年展一直在做,其实它更多的还是针对上海本身的问题。我是这么看的,因为这也是一个所谓城市文化的标志、标识。这次展览我没有特别强调你一定要怎么样。但是,我觉得应该跟在地性是有联系的。那么,这10个单元当中就有三、四个。比如钟刚的、还有女娲补天的、还有包括于渺的、周婉京的都跟深圳本地有一些联系。

Q:预期观众会有怎样一种反馈呢?

A:作为深圳一般的非专业层面,可能不一定有更多的接受度。有些展览作品还是缺乏代入感。因为我一直强调你作为一个策展人,不管你有什么样的想法理念,你的思考判断最终还是通过一个展览单元来呈现。重建策展人的想法,就跟艺术家创作作品一样,你还是要通过作品以一种视觉语言和视觉形态来呈现你想表达和想诉说的东西。策展人在一个展览当中也是这样一个思路。作为一个策展人,你所呈现的展览,它所传递的信息,对于所谓专业层面、非专业层面和大众层面的观众,有没有建立一种在传递信息上和接受信息上的效性途径?而不是说你仅仅是孤芳自赏、自说自话,那就不用参加展览了。你自己在工作室面对你的作品就行了。你放在一个公共的空间,做成这样一个双年展的方式,这个途径应该没有更多的障碍,应该是比较顺利的。

当然这并不是说迎合观众的审美和趣味。你有引领的作用,那么这种有效性作用肯定是依靠作品和靠展览本身来传递的。那么,有些我觉得他能够意识到这些方面,但有些表达过于晦涩了,你也不知道他在做什么。从一个传播角度来说,是重在看这个展览能不能起到一种有效的作用,而不是局限在一个所谓的艺术圈本身的这个文体。

Q:所以,策展人的工作应该让作品和公众之间更有亲和力么?

A:我一直强调你是给公众看的。公众的层面非常多,有专业、非专业、有老人、有年轻人,还有少年儿童,可能有一些所谓的知识分子,可能还有就是一般人。那么能不能有效地传递给他们?如果在传递当中,你有意无意地树立了一个阻碍,或者树立一个隔离墙,那我觉得这个展览的有效性就会受到影响。

时间:2021年12月20日

【完】

关于艺术家

冯博一,独立策展人、艺术评论家,并兼任四川美术学院艺术社会学研究所研究员。现生活、工作于北京。

排版:郑彭艺

采访:苏磊

编辑:金龙

责编:苏磊

审校:琴嘎

资料提供:OCAT深圳馆

致谢:OCAT深圳馆、华·美术馆

官方网站:http://www.suijianguo.org.cn

官方微博:北京隋建国艺术基金会

官方微信公众号:云雕塑Cloudsculpture

雅昌艺术头条:云雕塑

邮箱:safyun@qq.com

*以上所有图片、文字、视频素材,由受访人和机构惠允和授权使用,未经基金会授权不得转载。