刘旭光,空间、物识和艺道 | 冯博一

“文献与批评”作为“云雕塑”的理论栏目,分为“理论研究”和“讲座与论坛”两个部分,适时推出展览评论、艺术现象分析、当代艺术理论探讨等,具有新角度、新见解的学术文章。

编者按:

邻国日本,明治维新和现代化都走在我们的前边。20 世纪初,西田几多郎经由禅宗顿悟创造出“纯粹经验”、“场所逻辑”以及“绝对矛盾的自己同一”等一系列概念体系,成为当时东亚唯一的现代哲学家。他的哲学突破,给了日本民族以信心,作为思维的基础,陆续带动了日本文学艺术、科学、医学、心理学等一系列基础学科在世界上的崛起,也带动了“物派”的创举。肯定是较少崇拜观念艺术以来理性至上的西方现当代艺术,1993 年前往日本深造的刘旭光面临的局面是:佛教禅宗这一东方最深厚的精神遗产已被日本人破解并继承,成为他们现代文化的深厚背景;又不可能在我们的邻国转售社会主义经验;要给自己寻找精神上的立足点,以“易经”为根源的带有道教气息的中国本土文化就是很自然的选择。所以,这次在湖北美术馆举办的名为“绝地天通”的大型个人作品回顾展中,我们就看到刘旭光的作品里充满着浓浓的道场气息。其中有的作品气场宏大,令人回想起八、九十年代中国艺术家“万里长城延长一万米”的无畏精神和雄强气魄,这在今天中国的土地上已经是稀罕的东西了。昨天“云雕塑”推出了在湖北美术馆现场,对艺术家刘旭光和策展人冯博一的随访。这里小编再向大家介绍冯博一为“绝地天通”展所写的策展长文,便于大家相互参考阅读。本次发表经作者授权作为首发,在此特别致谢!

展览海报,图片由刘旭光工作室和湖北美术馆提供

刘旭光,空间、物识和艺道

一

最早与刘旭光的相识、沟通是 1995 年在宋冬、尹秀珍的家里。那是临冬的一天晚上,我、钱志坚、郭世锐如约来到北京西四的颁赏胡同,还有宋冬、尹秀珍,一起倾听刘旭光正儿八经地介绍日本的“物派”艺术。宋冬家的客厅不大,灯光也不太亮,有点像地下小组学习的感觉。我们围桌紧靠在一起,边听刘旭光的讲解,边看他播放的幻灯片。当时,刘旭光滔滔不绝,具体讲了什么,我现在都忘的差不多了。但对日本于 60、70 年代产生的,具有日本当代艺术“在地性”独特内涵与形态的“物派”,还有衍生出来的“后物派”,有了大概的脉络了解。记住了关根伸夫、菅木志雄、李禹焕、榎仓康二、川俣正、保科豊已等物派、后物派艺术家的名字和代表作品。尤其是对“物派”的艺术实践及所倡导的日本文化身份在未来的发展方向,对我开始关注中国当代艺术有着启发性作用。至今还有印象。然后,那天,我们聊到很晚。出了宋冬家的院门,迎面一堵高墙。宋冬说:这是华国锋的宅子。多少又凭添了一些神秘的想象,甚至有些紧张的气氛。更像是地下小组的一次活动了!

二

1997 年,刘旭光带日本“后物派”艺术家保科豊巳来到宋冬家,我作陪其中。保科是刘旭光在日本哥们儿,一直任教于东京艺大油画系。他对中国有着与一般日本人不同的好感,报考他研究生的中国留学生最多。后来担任了东京艺大的副校长,前两年才退休。记得当我们一起聊到了亚洲和中国与日本的当代艺术境遇问题时,刘旭光主要谈及了他在日本、中国两地的栖居与行旅的创作体验;宋冬解释了他家中的一些作品,如《水写日记》等等。而保科特别强调了当代艺术的日本性、亚洲性问题。亚洲在面对全球化的时候,面临着许多共同的问题,也有共同的期望和渴求,而这些都是在面对西方文明的冲击下产生的。那么,如何以传统方式来“中和”西方当代艺术的冲击?作为东方的亚洲,新的社会形态与意识是什么?是一种文化传统?还是一种东、西文化交织后的不伦不类?抑或也是一种新的力量?日本的现代化有过这样的进程,中国正在经历这样的过程。由于认知的相对一致和踌躇满志地想为此付出一己之力,我们交谈甚欢,之间便增加了更多的好感和亲近。

1998年,保科在东京新宿的高岛屋策划了一个题为“行走中的美术馆”展览,邀请宋冬参展,和我作为中国的策展人也受邀前往。保科还希望有一位中国年轻艺术家参展。我们推荐了当时的新星郑国谷。

5 月,我们一行三人抵达东京,再次见到了刘旭光,还头一次见到了也在日本留学并参展的艺术家管怀宾。郑国谷的《东京的故事》摄影作品就是利用这次机会创作完成的。

三

刘旭光在“行走中的美术馆”的参展作品是《都市之树》,这是我第一次看到他的原作。了解到他整个创作过程,因为他把我、宋冬、管怀宾等等 64 位参与者的个人信息都纳入到他的作品之中。刘旭光的这件作品是将我们的生辰八字和现场拍摄的肖像,利用中国《易经》占卜和当时的新媒体电脑的功能,以术数演算的方法,解码、确定出我们当时在展览现场空间所处的不同方位,并呈现、标注在展览建筑空间的内外,包括附近公园里的一棵树。我的照片和被演算出密码图像是贴在了高岛屋建筑的墙体上。这种互动方式,使参与者在刘旭光设置的场域中,感受、思考我们和自然生态、城市空间,甚至宇宙的关系。带有巫术与高科技结合的艺术方式,对我不仅新奇,也超出了我们以往视觉经验的认知与判断。但我至今不知道刘旭光给我算的卦象是“凶”,还是“吉”?

刘旭光的作品一直纠缠于人在空间、场域,以及物语之间的关系问题。因为他 80 年代末开始在日本留学的经历和经验,直接或间接地受到了日本物派和后物派的影响。物派关注于物质在空间的存在和人的空间意识形态,以及相互依存所获得的应有位置;而后物派在此基础上,强调特定场所的组合方式,摆脱了物派的现代雕塑类型或单一形式,将空间意识延伸到更广泛的领域,具有更强的扩张性和干预性,从而超越了物派原有的范畴和界限。

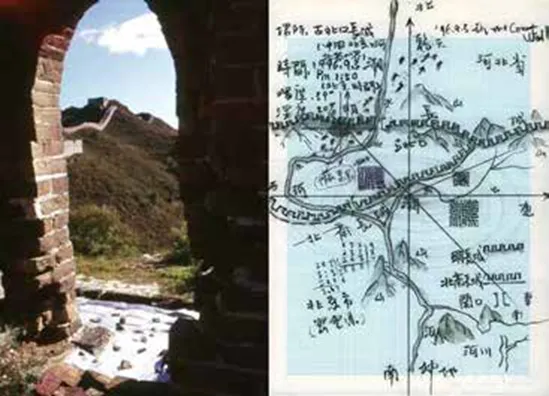

《96 接点 III》1996 - 2020,行为及综合媒介装置,行为装置、中国古北口长城,石、自然空间、时间、演算图,图片由艺术家提供

刘旭光早在 1996 年开始创作的《接点》系列作品,先后在日本东京、相模川和北京古北口长城等地理接点上实施。他依据于具体的自然与日常生活空间情况和变化,利用《易经》的术数逻辑和演算的方法,排除了惯常的视觉约束,寻求着新视觉的可能性和探索未知空间的相遇。其行为活动本身仿佛是名副其实的一个场,参与作品创作的不仅是他自己,还有不同身份的群体。于是,参与的行为成为主要的因素,而地域概括了这个群体的活动场。在时空结合的环境下,考察人的行为动态就变得更有意义。刘旭光的这件——我身临其境过的《都市之树》作品,就是将个人,空间和时间设置在他的场域并生发其中。他对参与者的生日、肖像进行占卜、演算,构成了刘旭光作品在空间与时间流动的过程中才能获得存在的显现。这两件作品,多少能够看出刘旭光受到和延承物派、后物派影响的端倪。

其中,刘旭光作品的殊异之处,在于他的中国文化身份。他特别注重中国传统文化资源的利用,刘旭光说:“我一直把《易经》作为一种手段,以演算的方式创造视觉效果,它就是在体现一种空间概念。术数算法等看似有些原始,是一种东方神秘主义的古老方式,然而一旦把它置换到当代艺术中,就会引起无数空间的话题…”(见刘旭光、王晓松,此时,此刻,此地:刘旭光问答》)同时,刘旭光又经常返回到中国,去黄河、新疆、西藏等边远地区“深入生活”,以勘察历史遗迹、民俗风情,获取天地万物,尤其是当代中国社会现实不断变动的能量。所以,刘旭光的艺术更多的是将存在于情景、位置和因果关系中的人与物象状态,具有的仪式感地展现出来,有意识地把人与物像逢译成与《易经》的空间场域相关的当代艺术视觉语言。

四

作为多媒介的艺术家,刘旭光始终在装置、行为、绘画、摄影、影像等媒介中自由穿越。他于1993 年在日本创作的《天地》作品是他之后创作观念的肇始。其中绘画部分的图式是依据于中国古人占卜时,在龟甲背面所生成龟裂痕迹,正面形成了甲骨文,背面则形成了卜的符号。这种符号成为刘旭光不断衍生出来的系列绘画作品中的标识,并贯穿于他的创作始终。1995 年夏仓康二先生去世,他创作了绘画作品《大衍》,以示纪念;也构成了他于1998 年创作的大型装置《天眼》、1999 年《一天》等作品里的主要部分之一,和 2006 年的《衍场》、“2007-2019 年的《痕迹》等等。直至这次展览中,2020 年最新创作的《衍场》三联画。

尽管这是他不断推演的卜字符号,其实是他将个人的现实存在抽离于不着边际的纠结,寻求着一种间离的视觉效果,而形成的大小、简繁不同的符号秩序,使画面构成了有序与无序、有形与无形、虚与实,覆盖与交叉的碎片化结构。显示了他的创作超越了“抽象性”之后,穿越了真实与虚构的二元对立。而线、段、面笔触的繁复、衔接痕迹,又使得时间与空间产生了一种混杂、微妙的关系,凸现了一种不确定性作用和无法把握的变动。

这种“不确定性”的变动,对于刘旭光来说,不仅是一种形式,还是具体而微的生存经验与内心感受,以及对艺术的执著、偏执态度。画面的疏密与留白,既有致力于抽象表现的具体性又愈来显得淡泊、无为,充满了禅宗的意味。他是在意念与意境中体悟着东方的情怀,别有一番纯粹、简约,抑或玄机的语感和语境。如同磁场中的磁力线一般,盘桓于镜中之境,像外之象。这都是他自我逻辑的一种内心的认知与觉知。那么,刘旭光艺术的价值、意义就不是在对应的真实关系中去寻找,而是在他所规约的“卜”字符号,以及他所限定的空间排序中,寻找、确立他个人对天地万物的视觉语言,以及立场和态度。

五

刘旭光 2000 年开始回国。2002年考取了中央工艺美院(现清华大学美术学院)袁运甫先生的首届美术学博士生,主要在国内,间或在日本进行创作。我先后于 2001年的“知识就是力量”、2005 年的“透明的盒子- 有限空间的无限蔓延”、2007 年在日本东京“传统与现代:延承、演绎,渗透"等我策划或参与策划的多次展览上与他合作。2005 年,第二届成都双年展,我作为策展人之一,又邀请了他和保科参展。刘旭光的影像装置作品《炭塔》,是在现场用木材搭制一个直径 4.5 米的圆形柱体,然后用喷火枪烧制成炭黑色。我记得展览的室内空间规定不能使用明火,为此我与主办方多次交涉,好在是成都企业家邓鸿自己的场子,才得以制作完成。炭塔内部的顶端有一个投影仪,投放在地面的是他的影像《墨滴 川》——放大的一滴瞾。墨滴影像表面的反射,将周围的景致变形地尽收其中,有一种超现实的,甚至超验的视觉之感。而地面是铺陈的地板,地板下又隐藏着一池墨汁,散发出阵阵墨的味道。墨是由木材烧制的,而“碳”在日语里发音是 sumi,“墨”的发音也是 sumi,炭塔里既有墨的意味,也有碳物质的概念,其中影像又把内外空间连接了在一起,形成了作品的一致性与相关性。当观众进入这一装置、影像、气味的多媒介作品之中时,有着一种难以名状的渐次吸附和弥散开去的沉浸式体验。这既有在全球化趋势中“自视”的意味,也有对母文化与所在地异文化之间彼的对视与互望的态度,还有对文化身份的认知,乡关何处的思考,甚至艺术创作面临的焦虑与纠结之处。

这些作品的观念与方式,实际上触及到刘旭光的留学、移居,又“海归”的艺术履迹。从他1988 年开始留日,到 2002 年读博士学位,毕业后又任教于北京电影学院美术系。一路下来,他的文化身份和栖居地的具体而微的境遇,导致了他的艺术创作既与中国传统的现实的资源,又与他曾经所在地的日本文化存有诸多的关联。他是处于两种或多种文化居间的混杂与边缘状态,介于两种或多种文化之间的,既有母文化的资源,也汲取异文化的特征,可与本土艺术进行对话,也融合有全球化的话语。

刘旭光的这种“边界创作”,有着在全球化背景之下,视觉艺术语言方式不断发生转向的特征,抑或也预示着他由“多元”与“混合”组合,而成为文化全球化趋向的代表艺术家之一因为,无论他是在日本,还是在中国的文化游牧,都是处在双重文化背景下生活与创作,使其对多种文化和观念的差异有特殊的敏感。尽管这种文化游牧,在全球化趋势中与不同的“在地性”,有着一种有限的时差和距离。所以,他的艺术创作已经不能简单地评价说是从中国传统的、地域的和现实的文化中派生出来的当代性,而是文化全球化的一种再现形式,也是他文化地理空间不断位移后的一种在地与全球碰撞、磨合、交融,实践的结果。

六

我个人比较青睐于刘旭光 2019 年创作的行为装置作品《衍场--炎帝的怒火》这件“大地艺术”,实际上是在一个不可预测中完成的,他更注重其行为的过程。刘旭光把一片成熟的麦子收割后,将麦秆堆叠出《易经》最主要的“离卦”形态,并将自己的生日和创作日期忝列之中。地平线上看似是一个圆形的道场,俯之下,却是“101"的数字意象,仿佛外星人在大地上做了一个图形密码。其实,“0、1”是《易经》“卜”的阴阳、正负的符号,也是我们现在数字化生存时代的起点。作品最后的环节是将这一装置燃烧和影像记录。炎帝发明了火并施明天下,而离卦代表火的符码。金黄的麦秸烧成了碳灰的颜色,痕迹浸入并消失在洪荒的大地之中。刘旭光是试图通过火的燃烧,以及所形成的紧张感,将麦秸堆积的神秘图形升腾为烟消云散。物质经历烈火的煎熬和痛苦的考验,以获得重生,并在重生中达到升华。这种浴火情景的再造,一方面是刘旭光有意识地将地域、物质的形而上意义和行为的偶发性联系起来,注重于大地表层的自然生态与人类在景观上留下的破坏痕迹;另一方面,这不是简单地堆叠和客观的影像记录,而是以重构、置换的方式对生态环境的一种带有警示与预知作用的视觉表现,更是他对自然环境、人文生态危机的焦虑,并以艺术方式提示出一种警觉的张力作用。也许,正是在这种表象背后隐藏着深刻的社会问题,才能引起观众对人类生存处境在心理和意识上的认同危机。

在这里,刘旭光显然不是一个乐观的预言家,而是一个迷茫在边缘的关注者和边界的穿越者。他的作品里有许多我们需要的能量和想象,他在生存之河里流淌与涉渡,看万物有灵,且野蛮生长。

《天眼》1997,装置、摄影、行为,墨、矿物质颜料、锈、骨胶、蛋清、宣纸、画布、寿山石、石膏、古代数字、风水演算,图片由艺术家提供

七

中国传统文化资源是异常丰厚的,包括刘旭光艺术所利用的《易经》、占卜、卦象、术数论等等。但同时也是神秘不可测的。往往一不留神,深陷入其中而难以自拔。如果按照我们近代以来所接受的西方科学实证的理论方法,尤其是各种历史阶段所造成了中国传统文化被不断阉割的现状。我们更多的是在用西方理性的思维模式来理解我们所处的空间区位,并司空见惯地把传统中的一些所谓“迷信”空间与科学“理性”空间的理解对立起来。由此,将中国传统中的空间、场域的风水说法,视为一种巫术,甚至迷信来对待,致使我们远离我们的乡土传统,形成一种与我们自己的历史产生断裂的思维和话语的习惯。那么,把中国传统空间学说和现代文明并置起来思考,以艺术的一种方式,将风水气场与当代物质的、视觉的文化相提并论,或许才不会画地为牢,避免线性思维的局限和坐井观天的狭隘。如同刘旭光的艺道一般。

而这种多维的思考与践行是否能将艺术创作的观念与多媒介的作品自然地融为一体?并能顺利地将视觉艺术语言、形态,延展到传统文化的形而上的辨析之中,或者说是以一种新的话语方式来获得对人生、物语、空间秩序的“绝地天通”。这对于艺术家来说,无疑是一种格外的挑战。因为,将某些难以界定和实证的传统文化资源转化、创作成一件艺术作品,使 专业和普通观众能够接受到作品信息,并相对充分地开拓出一种具有带入感的传递创作观念的有效途径,而不止于难以言说,抑或难以释读的一种天马行空式的当代艺术,也就成为当代艺术创作的关键所在了。

因此,我们不妨以刘旭光多年的创作实践,作为这种现象的个案进行研究、比较和呈现,寻找出其中的复杂性关系。这既是我们探讨刘旭光艺术创作中关于空间、物识与艺道的问题,也是我们在湖北美术馆策划刘旭光个展的针对性和现实依据了。

原载于《画廊》2021年2月刊

【完】

关于作者

冯博一,独立策展人、艺术评论家,并兼任四川美术学院艺术社会学研究所研究员。现生活、工作于北京。

2007-2017年兼任何香凝美术馆艺术总监。2010年、2016年两次获“艺术权力榜”年度策展人奖;2018年获第十二届AAC艺术中国“年度策展人”奖。

从上世纪80年代末开始,致力于中国当代艺术的策展、评论、编辑等工作。关注于边缘的、另类的艺术家和群体,以及年轻一代艺术家的生存状态和艺术创作;注重中国当代艺术的实验性、批判性和实践性。撰写有几十万字的论文和评论文章;策划有上百次的当代艺术展览。在国内外策划的重要展览有:“生存痕迹——98中国当代艺术内部观摩展”(北京)、“不合作方式I、II”展(上海、荷兰格罗宁根美术馆)、“重新解读——首届广州当代艺术三年展”(广东美术馆)、北京浮世绘(北京798艺术区东京画廊)、“今日中国-中国当代艺术的转世魅影”展(奥地利维也纳埃索美术馆、荷兰COBRA美术馆)、连续五届“两岸四地艺术交流计划”(何香凝美术馆、台北市立美术馆、香港会展中心、澳门艺术博物馆)、首届CAFA未来展:亚现象——中国青年艺术生态报告(北京中央美术学院美术馆)、“世代转化的中国创造”当代艺术展(丹麦奥胡斯美术馆)、“乌托邦·异托邦——乌镇国际当代艺术邀请展”、“时间开始了——2019乌镇当代艺术邀请展”、“徐冰:思想与方法”(北京798尤伦斯当代艺术中心)等。

排版:郑彭艺

编辑:邓淇

审校:琴嘎

资料提供:冯博一、刘旭光工作室

官方网站:http://www.suijianguo.org.cn

官方微博:北京隋建国艺术基金会

官方微信公众号:云雕塑Cloudsculpture

雅昌艺术头条:云雕塑

邮箱:safyun@qq.com

*以上所有图片、文字、视频素材,由受访人和机构惠允和授权使用,未经基金会授权不得转载。