体系的回响:隋建国1997-2019|崔灿灿

“文献与批评”作为“云雕塑”的理论栏目,分为“理论研究”和“讲座与论坛”两个部分,适时推出展览评论、艺术现象分析、当代艺术理论探讨等,具有新角度、新见解的学术文章。

编者按:

“体系的回响―隋建国1997-2019”于2019.9.28—2019.10.28在北京民生现代美术馆展出。隋建国作为本土生长而在世界范围产生影响力的雕塑家之一,在他四十多年的艺术生涯中,个人的艺术思想与工作方法涉及:艺术观念的更新与建立、语言方式的选择与突破、基于肉身经验的时空呈现,并在不同历史阶段都产生了深远的影响。此次展览聚焦于隋建国从1997年创作《衣钵》开始至今,不断从自我的历史中走出,直至2008年,更加主动地在日常行为中超越此刻的艺术规则,由肉身觉知走向物、我合一,虚空现形,把个体时间与“云端”相连,显现“空”的美学。关于“体系的回响”,策展人崔灿灿认为,“它一方面指涉艺术家二十年来创作体系中的内在结构,体系之间的回响关系;另一方面,它暗示着艺术家始终保持着更为宽广的历史意识,重新评估和建立雕塑体系的雄心与壮志”。本文是崔灿灿为此次展览撰写的文章,经过作者授权,在此首次发表。

展览海报

2006年,隋建国50岁。这一年,从展览履历上看不出太多波动。上半年,隋建国做了《张江艺术摆渡车》,延续了观念艺术线索。9月,他创作了《大提速》,继续讨论空间的容器。虽然一整年的作品,放在一起有些杂乱,但这种波动,在隋建国过去风格中并不明显。总之,无论是个人还是历史,2006年都是平平淡淡的一年。

几件事情,让故事有些变化。这一年,隋建国工作室迁往郊区,动土时意外挖出一个无名的“头骨”。并不平常的发生,似乎有种神秘的寓意,暗示万物有灵。偶然出现的事,让隋建国多少有些恍惚的宿命感,步入“知天命”的年龄,仿佛已看见生命的地平线。年底的圣诞节,他用一根不锈钢丝,第一次蘸下一个蓝色的圆形,《时间的形状》由此开始。无独有偶,此时的“头骨”更像是冥冥之中的“警告”,光阴短暂,很多事情仍未开始。翌年,隋建国将“头骨”放大,取名《无常》。

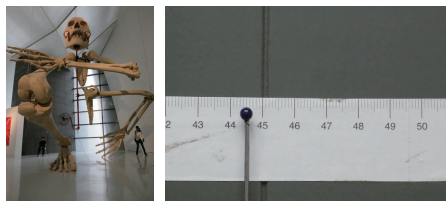

左:隋建国《无常》2006-2009,综合材料,高1000㎝,中央美术学院美术馆,图片由艺术家提供

右:隋建国《时间的形状》,2006年12月26日蘸第二下漆,图片由艺术家提供

那时的隋建国并不知道,从这时起,他的艺术即将步入一个全新的历程。不仅因为他进入了一个新的体系,还因为从这时起,他所创作和思考的一切,对他来说都具有一种跟以前截然不同的意义。以至于这个新的体系以什么方式结束,未来是什么样子,今天仍无法得知。2006年,是隋建国艺术的密码。时间从这里开始,一切变得天翻地覆,引入新旧两个体系。

1997一个旧世界,体系的变奏

旧的体系,从1997年开始。虽然它并不是隋建国创作的起点,也不是雕塑在中国的起跑线。或多或少,它都是一个经验叠加,文艺思潮迭起的时期。彼时,有方兴未艾的现代主义,刚刚萌芽的观念艺术,后殖民理论也在此时抵达,形成新的冲击。

1997年前,隋建国的创作围绕奠定自我展开。这和他追求的现代艺术,不谋而合,只有原创、个人性和内心的感受,才能转化为艺术家的风格和气质。同时,现代主义和1989年的特殊经历,带来的巨大冲击,彻底瓦解了过去社会现实主义的思考。隋建国放弃了写实主义的语言和技巧,也因此完成了自我成长和启蒙的重要过程。

启蒙亦是进步,他的艺术语言深受文化进步论的影响。创造新的事物,则须与旧的决裂。创作观也是前卫至上的思维,先进性和新语言无疑是确立个性的底线。然而,这却让隋建国面对一种处境上的两难:一方面在学院中教授写实主义,另一面自己在创作中又要极力回避写实主义的影响;一面奠定自己,一面又要与“过时”的自我决裂。一定程度上,此时的隋建国,代表着许多中国艺术家延续至今的状态,他们的语言和思想的自觉性,或多或少来自对时代的追逐,对是否前卫的确认。每个人都渴望与时代同步发展,在“顺时针”的进步中分一杯羹。

尽管,1997年的隋建国,已经有了自己的艺术观念和方法。但从这一年开始,他却和前进的同路人分道扬镳,在禁止掉头的时代,步入了“逆时针”创作。他要使用过去的写实主义语言和技巧,来表达并不相符的当代语境。非原配的组合方式,要求艺术家在思想上,回溯历史,反思普遍的顺时针思维。又要调整“过时“”的技法,进行逆时针创作。隋建国似乎回到了十年前原点,曾经被现代艺术替代的历史糟粕,那个被视为腐朽的写实主义体系,即将借尸还魂。

当代观中的写实主义

“那个时代已经结束了,但我们每一个人的内心都没有脱下中山装”。―隋建国

1997年,隋建国创作了在中国艺术史中标志性的《衣钵》和《衣纹研究》,开始了跨越多个体系的思考。1997年,也是隋建国自觉选择不同体系的开端。《衣钵》是一个来自现实和历史的双重理由,源自西方写实主义的雕塑手法,50年代来自苏联的现实主义体系,成为创作的核心方式。尤其《衣钵》中对“放大”概念的运用,加之百年民族文艺观的反思和混合,让作品获得一种浑然的当代性和全新的文化形态。

隋建国《衣钵》《衣纹研究》2019,“体系的回响:隋建国1997-2019”个展现场,北京民生现代美术馆,图片由艺术家和北京民生现代美术馆提供

这一时期的另两件作品,暗示了造就“顺时针”发展的源头。五四运动以来,两种西方体系的涌入,启示了古典主义的耶稣和左翼思潮的导师马克思。数百年中,这些“思想”和“模特”成为中国艺术教育所追求的标准。当它们穿上中山装的时候,既是对工业革命以来,西方科学中文化进步主义的反思、冲击与应变的思考。也反复提示近代中国历程中民族和艺术的道路,重新寻求中国特色和隋建国个人性的开始。

旧的体系在这里第一次被激活。只不过至此之后,在隋建国对体系的选择中,“旧”和“新”不再泾渭分明,“旧”不等同于“差”,“新”不等同于“好”。因此,艺术家的个人性既在于新旧,也在于不同。

纷杂的全球化和消费主义

虽然,过去的创作和写实雕塑的手法仍在延续,但却被置于一种全新的语境。他的目光从雕塑自身观念的研究,转向社会学叙事和流行文化的焦点。传统雕塑家的身份在逐渐消失,他将自己的工作和视野,定于对视觉文化的结构性、全景性的考察。

《新掷铁饼者》成为新的“模特”和社会“标准”;《衣钵》赋予艳丽多样的色彩,亦如那个花花世界;卡通式的熊猫垃圾桶整齐排列,北京与荷兰童话般的遥望,彼此倾斜60度的存在。随建国艺术语言变的难以区分,它混合了多种艺术实践的方法,现实主义的观察视角,写实主义和当代艺术的多重并置。亦如过河的人寻找真理和标准的彼岸,一切都在过渡,也在加速。最终形成这一时期螺旋上升,万花筒般的镜像空间和蒙太奇式的创作体系。

中国制造与恐龙

《MADEINCHINA》与恐龙,成为在新世纪之后,我们认识隋建国的代表性符号,也启发了许多艺术家的创作。

如何应对全球化?以何种方式参与讨论?这两个系列做出精彩的回应。对“中国特色”的视觉符号的反思,转化为对“中国制造”的生产方式的评论。这一时期,文化波普,现成品的概念在作品中尤为明显。

《侏罗纪时代》的灵感,似乎源自于更早笼子里的石头,它们同样使用了现成品的概念。但却有两种别样的“写实”,一个来自沉默无声的自然,一个来自消费主义时代的中国玩具。“放大”让现成品成为一件纪念碑般的雕塑,这样的方式同样运用于《MADEINCHINA》。然而,它们在冥冥之中为隋建国未来的变化埋下伏笔,墙面上的图章第一次出现纹路和印记,恐龙也一次使用了3D技术。

隋建国MADEINCHINA,2008,“体系的回响:隋建国1997-2019”个展现场,3D数字切割钢板结构,北京民生现代美术馆,图片由艺术家和北京民生现代美术馆提供

此时,从1987年到1997年,隋建国用了十年时间,练就的现代艺术的语言,在这里消失殆尽。继承于罗丹、贾科梅蒂的表面、痕迹,雕塑家的个人技艺,被选择、挪用、复制的手法替代,批量生产的工业现成品,就是最好的艺术。在80年代末,建立中国现代雕塑体系的宏愿,积累起来的个人性。如今,或许只能通过放弃才能靠近,它仍需更多体系的武装。这两件作品成为他艺术体系变化的瞬间特写,试图用以小见大的方式,小历史与大历史的关系,连接过去,映射未来。

观念艺术的激励

大约在几年后,隋建国的作品进入至关重要的观念主义时期。他密集创作了多件作品,平行移动一辆汽车50米,用12个机位拍摄火车的行驶,在900公里外打电话创作一张绘画。这一时期,他的创作观被彻底地解放了,也预示着即将发生的变化。艺术家的思维和目光不再纠结于媒介和形式,不同体系的障碍就此清除,行为、装置、影像、绘画等多种手法纷纷登场。

隋建国《平行移动50米》2006,群体行为现场,北京当代唐人艺术中心,图片由艺术家提供

至此,古典主义和现实主义的雕塑元素消失殆尽。创造传统的雕塑形象,不再作为隋建国的目的,而是对创造行为和研究过程的呈现。与此同时,广阔的空间中,不再有内外之别。隋建国的目光回溯到自己的身体和经验,和自己体重相同的24块砖,逐渐消失的冰制纪念碑基座等,以此拓展和反思雕塑最基础的语言,空间、体积、重量、时间。

只是那时,他并不得知,这将成为多年后的语法的铺垫。

观念艺术为我们判断他之后的作品提供了一个新的参考体系,也为隋建国打开了与过去截然不同的通道,一个重新衡量雕塑的契机。作为哲学之后的艺术,作品中的观念与想法是至关重要的,它所有的手稿、草图、制作的计划、工艺,与最终的形式结果同等重要,并作为整体关系的艺术作品而存在。

三块石头

从1990年被禁锢的、沉默无言的石块到《梦石》系列中的三块石头,隋建国用了近20年的时间。它们的距离像是长沙、上海、荷兰之间遥远的路程与时空,亦如在这条漫漫长路上,隋建国经历的各种体系的辗转实践。

一粒沙子,两个捡起的石块,此刻无需再被现代主义的眼光检视。偶然性和随机性成为这一时期的核心观念,隋建国必须排除过去的经验,以及长久以来现代主义赋予雕塑的传统,寻求一种意外,或是意图之外的变化。这个实现观念的过程,相当于佛教中的“缘”,一切妙不可言。一切皆是纪念碑,一切也不是纪念碑。石头回到了它最初存在,等待艺术家的放大。在放大的过程中,那些微小的细节,模糊不清,在数据中成为不可视的黑洞,它召唤艺术家以新的方式和技术去填补,去创造。

三块石头标志着隋建国走向“后观念主义”的时刻,也是3D技术的第一次全面应用。

隋建国《梦石》2009,不锈钢板结构,高220㎝,图片由艺术家提供

运动的轨迹

如果说1987年,隋建国试图摆脱艺术中的集体主义和毛时代的创作观,通过现代主义的形式美和个人性来“奠基自我”;那么,1997年则是放弃对现代艺术的继续找寻,以摆脱形式主义和极端的个体语言,逆流而上,开放语言的“时差”和沟壑。又在世纪之交,卷入中国和整个国际社会的大潮,重新标记自己的位置,文化波普,流行文化,现成品艺术开始轮番实践;再到观念艺术时期,开放的艺术视野,让他不再沉溺于雕塑体系的语言,各种媒介和形式皆可为其所用。直到后观念时刻的最后演练,多年的训练接近清零,一切再无障碍。这种种变化之间,我们不难想象,在不断搭建和反思的过程中,一个艺术家在收到有限的信息时,积极改变的狂喜,反复展开的实践,直到完全消化,反思也同步到来。

隋建国《运动的张力》2009,同名个展现场,电动机械装置,北京今日美术馆,图片由艺术家和北京今日美术馆提供

只是,如今看来,那些不断放弃的体系和语言,无论最后有何种命运,它最初的愿望,帮助隋建国达成摆脱和追求的愿望,在那时是如此的真实迫切。毛的右手,倾斜的荷兰,900公里外的电话,那个时代,是如此的信心满满,何等的雄心勃勃,这一切皆是因为历史的在场。2009年的《运动的张力》是一个新旧交替地带的产物,旧的体系在新世界中最后徘徊的幽灵,十年间的另一种写照。不同的体系,围绕着中心的一个圆展开。圆既是中心,也是一个不断运动的状态和持续的变量,在各个体系中有着各自的情景和生命张力。它们彼此终结,也彼此回响,暗指无限的可能。

或者说,运动的张力变成了一种象征,它既是对隋建国过去十年创作的重新审视,从古典主义、现实主义、现代主义,到政治波普、观念艺术、后观念等种种体系的持续运动,持续回响;也是对之后十年的想象,运动始终持续,变量无限存在。这个巨大的圆球,像是一粒苞谷,等待破土而出,孕育着一个新的开始。

当圆球独自走向远方,隋建国从1997年《衣钵》开始与其它潮流交集的共同性工作,已接近尾声。

2006,一个新世界,从未存在的体系

一个新世界开始的时刻,绝非轰轰烈烈,也非一蹴而就。此前,它已埋下疑惑、松动和预兆。此后,它有徘徊,禹步,一再踌躇。2006年,在隋建国50岁的时候,接连发生的事情,暗合了几个“十年”的天命。那个被视为警告的头骨,除了作为预兆,时间从不等人,事事无常的生命感叹,却也暗合了隋建国内心其它的怀疑和不安。

这一年的《大提速》,触动了隋建国自艺术启蒙以来,对”时代列车“不断向前,艺术和时代同时进步的记忆。然而,也是这个怀念,让他捕捉到一次反省现代化“神话”的机会。艺术必须和时代同步日新月异吗?信仰了多年的“理性主义”必胜,鼓舞艺术家的乐观,第一次得到了怀疑。上半年的《张江艺术摆渡车》却也是另一种心境和感悟,一切都只是过渡,一切时间和空间都是坐标,人的生命可能才是中心。单独的事情都是偶然,当它们接二连三的发生,就拥有了某种改变的力量。隋建国确立了新的目标:“试图抓住我自己周围生活事物中存在的,物理或心理甚至生理层面上,可以被体验到的时间与空间因素。”

隋建国《大提速》2006-2007,同名个展现场,12屏录像,时长31',16:9,彩色立体声,北京阿拉里奥画廊,图片由艺术家提供

或者说,正是理性主义的松动,进步主义的摇摆,才让《无常》和《时间的形状》中,不可解释的深刻感知,神秘的宿命显得别具意义,犹如神启。

让我们把线索拉长。从1987年开始,隋建国用了三十多年的时间演练了西方几百年的历史。这些不同的体系和主义,不断的乐观和踌躇,进步和禹步,让他历经了一个个时间和空间的坐标。直到2006年,隋建国才意识到自己才是这个坐标的中心,才是真正意义的“自我”。如果说,之前的体系,是隋建国过去生命中的里程,是酝酿一场巨大变革的必经之路和历史条件。那么,2006年的《张江艺术摆渡车》和《大提速》就是这场变革最早传来的讯息。直到《无常》和《时间的形状》给予它需要的支点与杠杆。不假时日,一场翻天覆地的变化即将到来。

今日看来,描述这场变革显得线索清晰,一切势必发生,宏伟有序。但,这只是后来者的回视。隋建国最初的想象和如今的结果,总是始料未及。只是回望时,才能找到一些过去埋下的蛛丝马迹,恍然大悟。过去的同路人,如今寥寥无几,一起走过一段,便安营扎寨。因为,他们深知,无论是“顺时针”还是“逆时针”,时代总有一个大的轮盘,它飞快的变化,足以将任何紧跟者抛出。

隋建国《无常/骷髅》2006,铸铅,高22㎝,图片由艺术家提供

直到隋建国独自走完这漫漫长路,到达现有艺术体系的终点时,他才明白这是真正意义的告别,前人的艺术再无诱惑。也只有在这个大盘中磨练多年,才能从时代的时间走回个人的时间,从时代空间走回个人的空间。他从外部世界重返内部,返回到独一无二的肉身印记,自己在熊熊烈火中练就的金身。像是中国古老的典故:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山还是山,看水还是水。明白这点,过去和现在的体系才无好坏。2006年之后,他所创作和思考一切,对他来说才具有一种跟以前截然不同的意义。

两年后,隋建国第一次闭上眼睛,开始进入一条黑暗的隧道。他不再使用过去的训练,无论是视觉,还是手上的动作。切断眼与手的关系,意味着闭眼后做出什么就是什么。没多久,辗转得来的自由手法,就给艺术家带来了全新的困惑,做什么?怎么做?做多久?何以结束?当所有的旧的体系都已褪去,那些庞杂的流派,几乎穷尽了艺术所能表达的所有内容。告别它们,即意味无可表达。接踵而至的是做什么,如何无中生有,成为摆在艺术家面前的第一步难题。

2008年,隋建国终结了雕塑历史中模仿自然的传统。他不再再现任何,无论是自然万物的形象,还是内心的精神,或是生命的感知。他不追求形式,也不表达内容,似乎毫无目的,只是漫无边际的尝试。他要为自己摸索一套全新的体系,以期待在这个“见所未见”的世界中,创造出一些什么。此时,它做出的每一步,都是过去雕塑所不拥有的,都是对雕塑内涵的延展。

放弃了熟练的工具,知识之手就变成了了肉体之手。隋建国从基础做起,从语法开始。首先,“动作和行为”:他尝试用不同的方式和泥接触,有捏、拉、按、拳打、脚踹、重力、甩下多种动作。为了忘掉手的记忆和主观的控制,他需要转移注意力,经常设定一些规则和制度,有时边看电视边捏,有时在读书时,有时设定三分钟的时间。无意识的抓捏,回到了物质对物质的能量关系。像我们无法控制的身体内部,肝酶分泌的次数,肠胃蠕动的动作。这些时间和空间关系的发生,只属于隋建国个人所有,并成为作品最终表达的核心内容。

隋建国《重力》2010,记录视频截图,时长4'02'',彩色立体声,图片由艺术家提供

我们发现在这个长达十年的实践中,隋建国使用了多模块的复合语法,形成了一个全新的、开放的语言体系。一方面,他将“行为与动作”,“比例与切割”,“材料与表面”等方式,单独使用,或混合使用。有时两种,有时五六种。做什么,怎么做,以及做的次序,总在语法的交叉和共鸣中不断变化。1435件手稿或是更多的未来,也因此变的全然不同,以至于它的变量无穷无尽。换句话,它有无穷无尽的生长空间,一个自足的,有机的,无法被时代变化、语言更替所中断的个人空间。因此,它也获得了无穷时间,一个只属于隋建国的时间,永动机或是数学中的“兀”(3.1415926)。

另一方面,过去几十年的实践,为隋建国如今的语法,提供了一个丰富的“工具箱”。“行为与动作”中,观念制度和偶发艺术的印记;“比例与切割”中,社会现实主义和波普艺术“放大”的回响;“材料与表面”中,现代艺术的肌理和物质的形式。只不过,这些“工具”切断了与过去的瓜葛,不再属于任何一个艺术结构。工具不再主动生成一贯的意义。曾经的过程,在2008年后的创作中,变成了首要的内容。它们的关系,既是艺术家混合使用的语法,又是彼此拆解,相互击碎的锤子。玩耍击碎模仿,过程击碎目的,重复击碎新奇,形式击碎内容,内容击碎意义,意义又再次回到玩耍。在这个可以循环往复的过程中,它们互相清洗,体温已接近零度。

隋建国《长桌》局部,2008-2018,“体系的回响:隋建国1997-2019”展览现场,1435件手稿,北京民生现代美术馆,图片由艺术家和北京民生现代美术馆提供

直到回响接近于零度时,我们才明白,《盲人肖像》之后的创作,不是决裂,或简单的”进步论”。那个旧的世界,并不是“差”的世界,而是“不同”的世界,体系并无好坏。只有这样,以身试法的“自我”,才能摆脱历史进化论,艺术史写作中潜藏的达尔文逻辑。在进化论的背后,则是五四运动以来,整个知识界在各个领域考察和写作艺术的方法。现代主义的理论成为研究中国当代艺术的主流理论,它暗示着向前是最大的趋势,创新求变是艺术家的唯一途径,以及艺术的进化一定是越来越好,新永远好于旧。

像一扇扇窗户,过去的体系激励着隋建国去往远方,看到无数流派淌过的河流。这些水系,从个体艺术家到艺术史的各个阶段,各个层次的变化,变化里的种种因素,都为隋建国提供了丰富的营养。几十年的磨练,也训练了隋建国超凡的直觉,绝佳的意识,以及在微小细节中发现复杂世界的眼光,捕捉的能力。

隋建国《肖像》2008-2012,铸铜,高500㎝,“肉身成道-隋建国”个展现场,佩斯北京画廊,图片由艺术家和佩斯画廊提供

可是十几年前的他,不曾想到这些。艺术家只能在特定的历史条件下,自顾前行。“落后”的人,没有太多时间,去留心风景。隋建国不能用毕生的时间,去捍卫先贤留下的问题,也无需成为任何一个流派“当代化”或“中国化”的注脚。那不过是把自己纳入到更不自由的体制中去。回到2008年,在隋建国决定主动接受自己“局外人”的身份时,支撑这些信念的是什么?是体系的回响:直觉、意识、眼光,以及判断三者的能力,一份早已预留的礼物。在闭眼之后,在黑暗隧道中,成为内心的烛火,照耀对“自我”的信念。

万物有灵

几个月前,站在1400多件手稿旁的人们,谁能想起,最初,这是前途未卜的去路?这段路程,旧世界缺乏参照,新世界没有依靠,黑暗的隧道是一个艺术家十年中想象星空和白昼的往复。

语法和技术总是中性的,它可以为我们提供新的强度、活力和知识。但最终是为了超越功能,成为富有生命力和表现力的艺术,使我们能够以新的方式看待世界。那么艺术家磨练了多年的语法体系,是为了什么?仅仅是为了放弃过去?或是在黑暗隧道中冒险?这显然无法让我信服。

让我们换一种方式去思考。首先,泥土本身并无太多价值,物质只是一种属性而已。只有通过艺术家的手,给予的痕迹,才能赋予物质一个的契机。这个时候,隋建国扮演了两种角色,一种是作为艺术游戏的制定者、玩耍者,选择语言,制定规则。于是,泥土在语言体系中被激活,亦如文艺复兴和大理石,罗丹与青铜的关系,最终留下一套可以流传的艺术语言;另一种是万事万物的造物者,犹如女娲造人或是盘古开天地的过程。我们将目光回到世界之初的样子,泥土只是泥土,经由造物者的手,它们有了形状,然后有了大小,颜色,样子,气质。泥土因为造物者,变成了一种生命,变成拥有万千变化的有机体。

借由艺术家之手,泥土显现了它潜在的力量,可能迸发的活力。换句话说,它们在隋建国手中获得了可见的翅膀。例如在行为与动作中,当”行为和动作“成为唯一的内容时,那些神秘而又无形的力量,如“重击、断裂、扭曲、爆破、坠落、地球的引力,时间的形状”变地清晰可见。它们所展现的原始物质性和过程的即时性令人惊叹,即便是从指缝间跌下的细小泥块,下沉时的姿态,落地时的韵律和近乎毫厘的声响。在经几万倍“放大”和高速相机中,获得了一种巨大力量,意想不到张力。这种戏剧性的现场,给我们一种类似流星撞击,或是星体坠落的广袤想象。

隋建国《肉身成道》2013,视频截屏,时长3'25'',16:9,彩色立体声,图片由艺术家提供

隋建国总是对泥土本身的存在,保持着一种敬重和谦卑。面对原始的、未被人类控制的那些力量,他的手又像是祈祷者的手,让偶然中撕开的泥粒,引力造就的体积,获得“圣灵显现”的机遇,散发出意想不到的神圣光芒。

“直觉”是显现这一切的推手,它就像一个将物质的潜能开发至无限的通道。在这里,“直觉”即是经验的产物,做出认知和判断,又逃离经验,靠拢神来之笔,天外之音。它是一个临界点,在理性和感性之间,在创作和去创作,控制与不控制之间。或者说,艺术家以“去创作”的手法达到“创作”的极限,以“不控制”来接近事物的原始潜能。这种方式类似于儿童的游戏,但它让童年的本能升华,匠人的手艺得以救赎。天真、失控、半自觉是最佳状态,以迎来一种纯粹的、无限的艺术活力。换句话说,表达和创作本身即是给予限制,观众只能通过艺术家给出的信息,得到有限的答案。“不表达”和“去创作”才接近于无限,让观众拥有最广阔的想象空间和思考活力。只有这样,那些物质原本的力量,才不会因为过度的塑造而丧失。那些不属于人类的力量,宇宙之中的其它潜能才能被释放,被感知。只不过它需要一个“桥梁”成为艺术,成为可以被辨识和打量的情动,并在其中寻找重塑世界的潜能。

于是,我们明白,艺术家通过这十年的摸索,呈现了艺术的某种非凡价值,将万事万物从平凡到非凡的创造。在这个过程中,造物者的手和泥土混为一体,彼此的触觉形成一个新的集合体。这件集合体,在这个世界上过去不曾,将来也永远不会重复,因为它命中注定是独一无二存在的事物。它的所在,既包含艺术的智慧,创作者的身体,给予的无限丰饶和千差万别的形态;又持有泥土原始的生命本身,比人类历史更久远的时间,超越一切时代价值的生命力。

这件十年的作品将“泥土”精神化,将一秒和十四年,黑夜的生长和狂风的飞沙,变成无限种形式的可见。1400多件手稿变成了一个天堂,一个焕然一新,一切尚未命名的世界。在这个世界里,平凡变的不平凡,人们既不需要创造刻意的造型,用于区别。又不需要进行祈祷,每一个细节,日常中普通的动作,无意的行为都有着同样神圣的光晕。肉身在这里成道。造物者不偏不倚,它们没有好坏,没有优良和残次的差异。它们平等,有着同样的生命力,“野净秽而同降,物均色而齐明。”我们猛然察觉,这便是我们所追寻的人类理想社会,一个实现的乌托邦。而隋建国像我们展现的是,是关于生产,关于人类进化的所有奥秘:整个世界的存在,便是时间和空间生产。

这种生命力,这种重塑秩序的潜能,不仅在泥土中有,它在万事万物中都永久留存。

在人类还没到来之前就已经存在,亦如尘埃、种子、闪电、飓风、海浪,四季的变化,它们和一座城市、一个族群一样,拥有同等磅礴的体系,无限丰饶的结构。而我们需要的是发现,需要的是通过思考和创造,重塑我们和它们之间的关系。

以便让人们相信并仰慕,这种神秘的、偶然的、无形的,可能给我们带来巨大启示的力量。让我们回想一下,这种力量的反面,一只南美雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,在两周后引起美国一场龙卷风;冰岛的小型火山喷发的云团,导致多数欧洲航班的停运;或是近在咫尺的疫情,某只神秘动物身上变异的病毒,因为一个阴差阳错的偶然机会,变成撼动整个人类的传染性疾病。它们似乎不断的警告我们,尽管我们自以为可以创造、控制、表达,尽管人类拥有改造自然的能力,但我们理应持有谦卑,理应对万事万物持有敬重。因为,这些原始的而又古老的力量带来的启示,远比任何历史事件和时代变迁都让我们为之动容,也愈发激起我们逃离人类历史的中心,逃离“历史的时间”,进入“永恒的时间”,重塑时间、空间、存在、物质和思想本身的潜能。

让我们重返,隋建国在2019年创作的巨大群雕《手迹》和《盲者》。这些最新的3D数字媒介作品,组成了一个我们见所未见的感知剧场,庞大的、不可及的、临时的、充满未来感的造物殿堂。在它的对面,诞生于2006年圣诞节的《时间的形状》,演变为弥漫在1400多件手稿中的隐秘线索。一个纯洁的蓝色球体,在墙面高高悬挂,折射光,承载故事,目视这14年中的种种发生。它提示了什么?时间在哪里诞生,空间又从哪里结束?

隋建国《云中花园》2019,“体系:隋建国2008-2018”个展现场,深圳OCAT,图片由艺术家和OCAT深圳馆提供

两年前的一个下午,接近黄昏。我第一次看到巨大的群雕,却能深刻的感受到许多距离遥远的事物。可能是因为信息和逻辑的缺席,我足以想象,它可能是任何,包含万物,也可能什么都没有。我想起复活节岛上的石像,望向哪里?通古斯大爆炸中久久不解的谜团,或是《红楼梦》里人世间的起起伏伏,石头上写下的佛偈:“无材可去补苍天,枉入红尘若许年。此系身前身后事,倩谁记去作奇传?”。或更遥远的距离,在《2001天空漫游》中的黑色磁铁,连接古老,猿猴拿起工具,连接未来,弹指一挥间的万年后,人类在宇宙中走向未知。泥稿作为“活着”的史前艺术,历经无数体系的变化,凝固在巨大的银灰色的3D中时,这件作品是逝去的,也是新生的,是古老的,也是未来的。

历史的回响

1906年,巴黎先贤祠前安放了一件雕塑,它后来成为法国国家的文化瑰宝。底座上刻着:《思想者》,罗丹。此时,他的盛名达到了顶峰,他以一己之力,创造了影响至今的现代雕塑的开端。

这一年,来巴黎不久的布朗库西,还是个年轻人。他在巴黎艺术沙龙上得到了罗丹的赏识。这份巨大的荣耀后,罗丹邀请他到自己的工作室工作。没多久,布朗库西离开,留下那句流传许久的至理名言:“在大树的阴影下,长不出任何东西“。翌年,他逃离了前辈的阴影,创作出举世瞩目的《祈祷者》和《吻》,一座真正雕塑家的雕塑,一座完整实现了“雕塑物体”的雕塑。

1906年,是个特殊年份,是罗丹最为荣耀的年份。他用了几十年的时间,将雕塑这门艺术,从肤浅、廉价和毫无创造力的工作中拯救出来。1906年是布朗库西的分水岭,在此之前他是好学的后继者,在此之后,他独自走向大师之路,完成罗丹未尽的事宜。巧合的是,这一年塞尚去世,写下《罗丹传》的里尔克也离开罗丹,转入另一种现代主义的播撒。十一年后的平安夜,罗丹安葬于默东。两年后遥远的中国,爆发了五四运动。民族精神的衰微,向西方学习成了唯一的办法。大批留学生走出国门,从法国带回了写实主义雕塑,造就中国近、现代雕塑的开端。之后,苏联社会现实主义模式进入。新中国的时间重新开始,毛泽东为所有文艺创作指出了对象和原则,只有向民间艺术学习,才能成为一种新的文化形态,以摆脱西方和苏联。1978年,中国的大门再次打开,西方各种现代思潮的引进,艺术迎来了前所未有的思潮迭起和纷杂多样,一切应接不暇,直至今日。在这一百年的历史中,古典主义、现实主义、现代主义、观念艺术等艺术体系在中国层出不穷。隋建国和他的同路人,在有限的时空里,奋力追赶,他们不仅要在理论上思考不同的体系,还要结合东西方的个人经历,呈现个人在巨变中的感受。追溯他们历经的抗争、申辩、救赎,留下的个人和大时代结合的作品,不禁令人一再感叹。

在这条漫漫长路上,“不幸”的是开头。隋建国他们无法和西方同步,许多事情还没追赶就已经结束。他们满心救亡和启蒙,旗帜鲜明的张扬现代性文化的合理性,痛陈中国缺乏这种先进性的失败。他们将反思中国近现代历史的自我意识,作为个人生涯最重要的意义。还好,“幸运”的是结尾,他们终于迎来了可以同步分享现当代文化、分享当下的机会。只不过,这是一个“不幸”的当下。2000年后所有的艺术流派都一样的衰微,前路一样的不解,再没有出现全新的艺术大观。历史真的因为艺术的变革得到了救赎吗?艺术流派的发展真的是线性的吗?走向胜利,还是逐渐衰微?观念艺术之后,艺术终结了吗?这是罗丹、布朗库西、里尔克,不曾想到,也从未分享的问题。

在悲剧家那里,这种循回通常是一种命运,荒谬而又无法抗拒。但这是故事的结尾吗?不,这是一个全新开始,故事没有了虚构,再也不是未来的许诺。隋建国无需再对任何故事秉持信心,过去的体系仍然存在,但无关自己。他需要的是解放,是将个体的命运从大历史的意义中抽身而出,不再做一个棋子或是代价,不再将万事万物的意义,变成爬格子的工具。

隋建国工作室日常场景,2018,图片由艺术家提供

这才是无常的故事,历史的回响。过去大历史中个人的偶然性,危机感、困惑、思考和自我救赎,这些弥足珍贵的情感,不正是属于自己所独有吗?2006年,挖出的那块头骨,第一次蘸下蓝色的感受,泥箱上滑落的土屑,3D材料在正午的风化,或是一秒、一团、一根镀锌管的个性,只有隋建国知道。1906年-2006年,隔了一百年。这一百年间所发生的事情,像是1400多件手稿中所承载的历史,无形的变革,注定独一无二的时间。过去不曾,将来也不会,有出现的第二次机会。

2020 . 03 . 20

【完】

关于作者

崔灿灿,独立策展人、写作者,2020年ARTCLOUD中国SAP艺术大奖评委。策展的主要展览和活动从2012年开始近百场,群展包括夜走黑桥、乡村洗剪吹、FUCKOFF II、不在图像中行动、六环比五环多一环、十夜、万丈高楼平地起、2018过年特别项目、策展课等。曾策划的艺术家个展和群展百余场,曾获CCAA中国当代艺术评论青年荣誉奖,《YISHU》中国当代艺术批评奖,艺术权力榜年度展览奖和策展人奖,《艺术新闻》亚洲艺术贡献奖林肯策展人提名、《当代艺术新闻》年度最佳艺术家个展、北京画廊周最佳展览奖,以及多家媒体的年度策展人或是艺术贡献奖等。

排版:郑彭艺

编辑:邓淇

责编:琴嘎

资料提供:崔灿灿

官方网站:http://www.suijianguo.org.cn

官方微博:北京隋建国艺术基金会

官方微信公众号:云雕塑Cloudsculpture

雅昌艺术头条:云雕塑

邮箱:safyun@qq.com

*以上所有图片、文字、视频素材,由受访人和机构惠允和授权使用,未经基金会授权不得转载。