面孔的哲思 - 伊丽莎白·普瑞萨教授讲座(一)

“文献与批评”作为“云雕塑”的理论栏目,分为“理论研究”和“讲座与论坛”两个部分,适时推出展览评论、艺术现象分析、当代艺术理论探讨等,具有新角度、新见解的学术文章。

编者按:

本期“雕塑力”我们继续分享伊丽莎白·普瑞萨教授的系列讲座,“面孔的哲思”上半部分,在这次讲座中她以大量案例分享了在肖像惯例之外的“脸”。作为哲学命题的面孔在不同案例中连结了艺术与哲学的关系,她提出艺术的含义即是赋予不被正视的事物以面孔。

左起:里尔克、罗斯·博厄特(当时被称为罗丹夫人)和奥古斯特·罗丹,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

伊丽莎白:感谢大家再一次来到我的讲座。首先说明我对“面孔”这个话题的兴趣,可以追溯到我早年做艺术学生的时候主要是做具象的、肖像的雕塑。在肖像的雕塑中我已经对“脸”和其所代表的背后的意义,面孔和雕塑之间的联系有兴趣。什么是“面孔”?“面孔”意味着什么?如何通过艺术赋予形式?通过图像赋予面孔以形式?怎样理解“正面性”、“面孔性”在更深层次的含义、更具有想象力的层面与世界的万事万物有交合的可能性。

首先贯穿我讲座主题的主要见解是这样的:我认为艺术做的工作就是给在场不被看到、被忽略的、没有意义的、不被肯定、不被正视的事物以正面、以面孔,这就是艺术家的指责,艺术家用其在场、见证并发现了世界上所有潜在的、被隐藏的、不被看到的面孔,赋予它们身份,这些可能是平凡的东西,但是赋予它以非凡的身份同等的价值——这就是我认为的艺术的含义。 “面孔”是一种纯粹的识别,是一种没有区别对待的,没有界限的识别。所有的东西都有它的特征,都可以被识别到,虽然并不是所有的东西都具有在伦理上被人认可、被人识别的正面性。

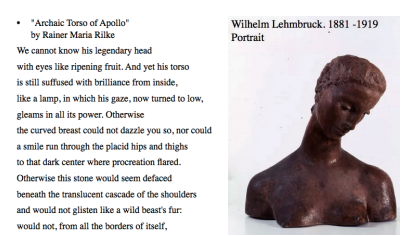

是否没有脸部存在的事物,可以有被识别的面孔呢?比如说大地、比如说风景、动物……所有活着的生物,不管它们是呼吸的,还是不会呼吸的,它们是否有正面被识别的可能性。至少当它们被摧毁、当它们被伤害的时候,它们是否有被正视过。 诗人里尔克曾经对罗丹雕塑的细节有长期细致的观察,他发表过一些关于“正面性”比较激进的见解。当他在观察事物表皮细微差别和微妙变化时,这些“微妙的变化”和“细节”就代表了这个表皮的“面孔”,就代表了这个表皮本身,它们不是附着在另外一层含义上的表皮的特征或者仅仅是光影变化,而是正式代表了它自己的主体本身。 通过他长期跟罗丹的关系、长期观察罗丹的工作,里尔克的诗歌中逐渐形成了这样的见解。他在诗歌里描述他所见时说:“看这个嘴唇,看这只眼睛的上眼皮,你看这个脸上的侧面的一道阴影,这些相似之处是否在你看别的东西时存在过,比如一个动物的特征或者是一个岩石的裂缝,甚至是一个水果的凹槽中,这些相似性代表了他们独立的个体的存在。即使它们是通过微小的变化来产生的,但是它们每一个都代表了自己。”

左:罗丹的雕塑,图片来源:伊丽莎白· 普瑞萨

右:罗丹《卡米尔肖像》,图片来源:伊丽莎白 ·普瑞萨

当里尔克长期观察罗丹创作的时候,他说:“罗丹的手就是在感知形式本身,在与泥和与光线的交织中,他的手触摸到的形式是流动的,极大的专注和尊重让这种对表面的塑造,化身为具象的形象(像嘴唇、眼睛或是耳朵或者是一些身体的局部),实际上它们共通之处都是罗丹对形式本质的触摸。”当罗丹的手触摸泥的时候,他不仅是在塑造某一个模特,他塑造的是对模特的爱,更是对泥本身、对塑造本身的专注。这个肖像是他的情人卡米尔,可以感觉到“罗丹的手”在触摸的是卡米尔这个人,同时也触摸在泥和形式之上。

如果你认真看这些作品,罗丹塑造的肖像不仅是他的情人卡米尔,他塑造的也是“过程的肖像”,是“泥的肖像”,是“雕塑的肖像”。 在一首里尔克写古代残缺雕塑的诗里,里尔克说:他对这件雕塑的“凝望”带来感触,这是一个阿波罗的雕像,一个残缺的、损毁的,没有头的雕像,正是一个没有头的雕像,他的躯干、他表面的光泽,他的表面的凹凸,表面这个形式于躯干就像一张“面孔”,他对躯干表皮的解读就像是他正面对一个有头、有面孔的“人”一样,对这种表面的阅读,他的光辉虽然被残缺的毁坏了,但是内部留有的精力、历史,不被掩盖的美的本质,还在闪耀。当你面临这样一个没有头的,没有面孔的雕塑的时候,你又活生生地觉得是在面对这个雕像本身。是什么改变了呢?你要改变自己的立场、改变自己的伦理来接受这个没有面孔的“雕塑的面孔”。

左:Archaic Torso of Apollo, By Rainer Maria Rike 里尔克的诗歌,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

右:兰布鲁克《肖像》1881 - 1919,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

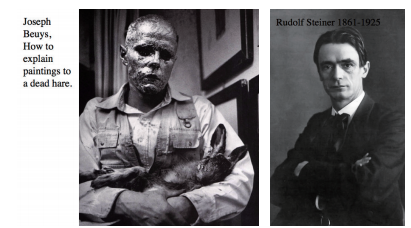

博伊斯在谈到他在二战之前还是一个年轻人时候的经历,他找到一本损毁的破旧小册子,兰布鲁克Lehmbruck的一本小画册,有一个很小的图片,就是这件小雕塑,在一个粗陋小册子的小图片,博伊斯说这个雕塑让他看到一种“火焰”,他看到是一个激进的雕塑,激进的雕塑带有的火焰,一种“灵光”。实际上你看到的这个雕塑作为一个肖像来说是非常谦虚的,谦卑的传统样式雕像。但是博伊斯看到的是什么呢?也许博伊斯看到的是“雕塑本身”在形式上、创造力上的“激进”,这种激进是支撑着他能够度过二战艰难的岁月,直到多年后他还说雕塑可以燃烧出来的火焰是支撑生命力的存在。

左:Joseph Beuys How to Explain Paintings To a dead hare 博伊斯《如何向死兔子解释绘画》, 图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

右:鲁道夫·斯坦纳肖像,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

博伊斯在他的实践里向世界展示了对于雕塑家来说不仅仅是经典的塑造形式,经典塑造的艺术可以代表精神,可以代表创造力,然而什么材料都可以代表,什么样的雕塑都可能通过它自己代表它背后的精神性、新维度理性的“精神价值”。他最爱的雕塑材料是:脂肪、蜂蜜、蜂蜡,因为这些材料都包含一种温度,温度对他来说是使这些材料能够直接跟灵魂挂钩的。

他最著名的作品《如何向一只死兔子解释绘画》在1965年杜塞尔多夫画廊表演的作品中,博伊斯的脸整个都被蜂蜜和金箔覆盖起来,向一只他抱着的死兔子解释什么是绘画。博伊斯随后说到:“我头上的蜂蜜跟思想有关。”当然人类是没有能力产生蜂蜜的,但是头脑有能力产生思想。而思想既可以是老旧的、不新鲜的、病态的,也可以是新鲜的,他所要提示的是他的头上缠绕的蜂蜜,代表生物的、生态的、代表有生命力的一种物质,也就是强调了人类何以成为生动的,他的思想必须是生动的。 博伊斯有一个非常亲密的朋友叫鲁道夫·斯坦纳。斯坦纳生于1861年,去世于1925年,他是生物动力学的创始人,是把生物动力作为用在农业发展上的一个科学家、哲学家,也是博伊斯的精神导师,对博伊斯的创作有非常深的影响。斯坦纳说:“他相信蜂巢代表了这个社会的思想,代表了社会有温度的、类似兄弟之间关系的社会关系。”

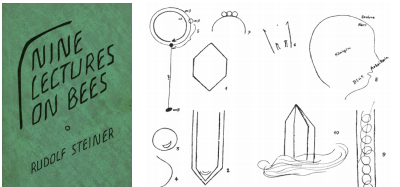

左:鲁道夫·斯坦纳《蜜蜂的 9 个讲座》,图片来源:伊丽莎白· 普瑞萨

右:《关于蜜蜂与人类大脑的草图》,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

在斯坦纳的哲学理论里,蜜蜂、蜂窝代表非常重要的一些含义。他经常把蜜蜂间的社会关系比喻一种理想的社会关系——平等的、兄弟式的阶层关系,组织严密、精确、完美。看起来渺小,但是组织系统非常庞大,并且功能强大,就像是在农业中,农业的发展极大得由一些微小的昆虫、尤其是蜜蜂来左右。

在他所做的一系列关于蜜蜂的讲座中有一张草图,他把人的大脑比喻成蜂窝、蜂巢,人的大脑产生的东西、新鲜的思想,就像是蜂窝里产生出蜂蜜。蜜蜂与蜂巢就像是人类的大脑,我们整个神经系统就像是一个蜂巢,血细胞在血管里运行,这些运行像工蜂的飞舞;神经元在头脑里占据主要地位,把信号通过血细运到身体的每一个部分,这就像蜜蜂里的皇后,母蜂和工蜂之间的关系。当博伊斯把他的头上覆满抹上蜂蜜的布,就像是给了思想一种新鲜的生命力,他的行为正在模仿这样一种观念。他在说一种材料并不是只带有它既来就有的含义,当雕塑家使用他的材料时,从他的角度为这个材料寻找它“历史的源头”,为这个材料找到它与哲学联姻的关系,由此他为这个材料赋予新的含义。 在他的作品里,一只手做出手势,另一只手拿着兔子,这个野兔对他来说跟女性和母性有强烈的联系。野兔所代表的是一种跟经期、逐渐改变血液的化学运转、化学变化,这是一个很神奇的转化。野兔的肉身是代表了女人,为什么女人的位置那么重要,因为她的月经、身体循环是把内在血液的关系和化学反应结合在一起,又跟宇宙周期联系在一起的神奇的转化关系。正因为这种转化关系,他才用了野兔象征女人,作为他的一个主要材料。同时把蜂蜜抹在缠在头上的纱布,另外一个词的变体是“大地”,他用纱布代表大地,经过这每一件材料的转化,严格象征的逻辑,最终在借由他的手势指向野兔,把他最终的思想、深刻尖锐的思想强加给了野兔所代表的化身。这一切的行为由他的尖锐缜密的思想通过转化之后变成了一种革命性的视觉语言。 对博伊斯而言,即使是死去的动物的尸体也能承载比人类缺乏想象力的、呆滞的头脑更多的生命活力。人类的思想既有可能达成那么多的成就,也可能呆板到死寂的程度。这类呆板表现在教育学、政治上,所以可以看到博伊斯是对材料中的“诗性”和“精神性”最为着迷,这一点正是像哲学家斯坦纳对物质的理解一样。

左:布鲁盖尔的版画,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

右:皮埃尔·于热在第 13 届卡塞尔文献展上的作品,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

接下来探讨的是布鲁盖尔这位艺术家很有名的一幅图像,正像养蜂人面孔的缺失一样,这里的蜂箱和蜂窝代表了人的面孔。 这是一个很有名的图像。有一次艺术家偶尔经过一个公园发现了这个雕像,雕像的头正好被蜂窝占领了,巨大的蜂群、蜂窝,有无数的蜜蜂彼此交流着形成一个整体,而没有一种中央器官的支撑,只靠兄弟之间的关系,组成了一个严密的结构,互相的交流产生了巨大的蜂鸣,像博伊斯也提到过,这代表了最理想的社会结构/最理想的头脑的生命力。 从这儿可以看到雕塑家在他的作品里让“宇宙学”、“材料”、“过程”互相缠绕在一起产生一种“没有预料到的”,可以说是“奇怪的隐喻的图像、象征的、新的视觉方式”。

在日本电影《入殓师》中有特别的一幕,电影所说的是关于给予尊重、给予重现、给予身份的认可,而不只是关于给尸体化妆这个表面的现象。给尸体化妆背后的含义是尊重逝者,给逝者身份的认证,好像赋予他面孔。其中有特别的一幕:一个老人去世后被裹在棺材里,等待家人最后道别,家人都凝固在那儿,他们不认为这个尸体是他们曾经认知的亲人。直到死者的女儿首先打破僵局走过去在他的嘴唇上亲了一下,把女儿的口红印留在尸体的嘴上;紧接着孙女也过去亲了他的嘴唇,她的口红印也印到了尸体的嘴上,当尸体的嘴唇上留下亲戚的唇印的那一刻,家人才认可了这是他们的亲人,不仅是死去的尸体,这是他们认知的记忆中的老人,这一刻尸体好像是复活了,重新具有生命了。生命就是我说的“身份认可”。

另外一件有很多相似性的的例子是奥斯卡·王尔德的公墓,艾科斯坦的作品纪念碑,这个纪念碑每天都经历着来自世界各地游人的致意。游人致意的方式是留下他们的唇印,他们亲吻墓碑,所以这个墓碑(雕塑)上留下数以万计的口红印。纪念碑上充满的唇印和用口红画下的记号,像是雕塑有两个面孔:一个面孔是雕像本身的脸;一个面孔正是这些唇印赋予雕塑的另外一张脸。即使经过时间的侵蚀口红印很快被洗刷掉变淡,但是其中的油脂渐渐浸入到大理石碑上留了不能磨灭的痕迹,让雕塑变成了充满生命力的一个活的“新生的雕塑”。

《入殓师》海报,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

奥斯卡·王尔德的墓碑,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

当雕塑全身都被唇印覆盖之后,雕塑的全身像是它的“面孔”,这个“面孔”迎接着每天游人不停地带来的对它的亲吻。

在哲学家伊曼努尔·列维纳斯的作品《面孔的伦理》里,他说:每天人和人之间的际遇就是目光和目光之间互相的扫射,当目光停留到一个点,停留到某个陌生人的脸上的时候,目光的相聚像是对“面孔”的触摸,每天我们在生活中都不断地被别人触摸着,从来也没有过不被触摸的时候,同时你自己也在触摸着别人,这些陌生的“面孔”之间的相遇就是“面孔的伦理”的需求。

这个哲学家对面孔阐述的时候背后提到一种“伦理关系”,这种伦理关系是两个陌生人之间目光的擦肩而过,正是这个目光的擦肩而过仿佛形成了一种“关系”,甚至是形成了“肉体关系”,他把这个叫做“新的面孔的伦理关系”。当你看到他的这种解释的时候,看到了一种似乎超越哲学逻辑的“另外一种哲学”——那就是肯定人的身体的经验,肯定人随机天然的感性而生发出来的“理论”,或者不能说理论,是一种生发出来的想法。

这种东西尤其对艺术家来说是很新鲜的思维逻辑、新鲜的充满实验性的想法。他们都是通过感性、通过情绪、通过情绪的干扰而产生的一种能叫做“哲学的东西”。他的这种伦理既不是先验的,也不是经验的,更像是一种艺术家会产生的天然的想法。

列维纳斯说到的“关系”还有一层意思,比如他与另一个人的关系是由对他人的肯定而达成的关系,就像是很多时候人推开门下意识的让别人先走或者是别人先进。列维纳斯说人和人之间的关系是由自己的示弱或者是把对方的尊重为前提下产生的一种关系。他说:我不能说在哪一刻你有被称作具有“面孔”的权力,我不能说哪一刻你有被看到、被识别、被尊重的权利,而在伦理中,就像是在艺术中,如果按照这位哲学家的思想,我们也确实是说在艺术中一切都具有“面孔”,一切都具有被识别的,被认可为正面的存在,它是时刻都存在,随时随地的可能性。正如我们开门,谦让于他人的时候,并不是说一个重要的人物来了要给他开门,让他先进,而是从主体角度给予他/她尊重,把尊重给一个“不管是谁” 的受众,把自己的地位放低,尊重就被赋予了对方,纳维列斯随时准备好这个时刻的发生,而不是为了某些特殊受众而做的特别设计。

列维纳斯所说的“面孔”背后是什么意思?

他试图指出《本质论》中一直在纠缠和辨析的“面对面face to face平等关系”背后的问题,他要面对面的平等关系从某种程度上正是一种阶级关系综合之后的结果。他要求的“平等关系”,首先是承认面对面,我面对的这张脸:是情人的脸、难民的脸、还是政客的脸?……首先要识别他的阶级或者是他的身份;接下来还要做到试着跟他平等。列维纳斯对“面孔”的诠释跟这个是不一样的,他是说两个陌生人相遇目光扫过对方的时候尚未开始辨认出各自的阶级或身份的时候,那一刹那对脸孔的捕捉就是在“正面相对”,这一切是先要把你自己的地位放低,先要准备好尊重地看每一个人才能实现。当陌生人擦肩而过,在没有期待对方的阶级跟你一样,没有期待面对同样背景的人,承认你面对的也许就是一个罪犯或是一个难民,首先要准备好你迎接的是一个完全陌生的面孔,而不用他的身份来判断你跟他的关系。

问题如果陌生人的面孔都是一样的,同样的伦理关系,动物是否具有面孔?动物是否具有值得被识别的面孔?在这个问题面前,列维纳斯的回答是“我不确定,我没有答案”。

左:EMMANUEL LEVINAS:ETHICS OF THE FACE(RELATIONAL ETHICS)伊曼努尔· 列维纳斯《面孔的伦理》, 图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

右:列维纳斯与德里达的肖像,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

他提出这么一个问题:“是否一条蛇具有面孔?”德里达拣起了这个话题继续探讨,他用了劳伦斯的诗《蛇》阐述他的辩解。

劳伦斯的《蛇》这首诗写到:“当有一天下午一诗人来到井边,他要从井里取水的时候,发现有一条蛇先他在井里喝水了。水洼已经是这个蛇的领地,作为人理所应当认为水是由人控制的,人有权利喝水,蛇已经先他在了。”诗人出现在那儿的时候,被他看到的蛇在喝水的一幕而着迷,很快蛇喝完水要走了,诗人作为一个人又开始惊慌和不安。突然抓起一个木头向蛇扔去,想要杀死这条蛇,这个举动结束之后他立刻又为自己的举动感到羞耻,因为他突然间意识到蛇就是先他而来,是他侵入到了蛇的领地。

德里达用这首诗分析和诠释人和动物的界限在哪儿?人是否可以把自己的边界向动物展开?是否可以向动物退让?这就像是回到了原始文化中的友善的关系,比如:彼此相合的乡村,互相开放,对流浪的人施以援助的手,那种古典文化的友善是否可以在人和动物关系中实现。

【完】

关于作者

伊丽莎白·普瑞萨,她的工作重点是视觉、表演艺术、哲学、文学的跨学科领域研究。 在很多项目中,她与哲学家的合作成为其艺术特色,普瑞萨教授与法国哲学家德里达的合作艺术项目持 续在法国和澳大利亚的学术界产生着影响。

排版:郑彭艺

编辑:邓淇

责编:张一

审校:琴嘎

资料提供:伊丽莎白·普瑞萨

官方网站:http://www.suijianguo.org.cn

官方微博:北京隋建国艺术基金会

官方微信公众号:云雕塑Cloudsculpture

雅昌艺术头条:云雕塑

邮箱:safyun@qq.com

*以上所有图片、文字、视频素材,由受访人和机构惠允和授权使用,未经基金会授权不得转载。