面孔的哲思 - 伊丽莎白·普瑞萨教授讲座(二)

“文献与批评”作为“云雕塑”的理论栏目,分为“理论研究”和“讲座与论坛”两个部分,适时推出展览评论、艺术现象分析、当代艺术理论探讨等,具有新角度、新见解的学术文章。

编者按:

本期“雕塑力”分享伊丽莎白·普瑞萨教授系列讲座的最后一部分。继上期讲到德里达由“面孔”讨论人与动物的关系,我们继续探讨身份识别涉及的权利问题,我们将回到列维纳斯的学说“身体的面孔”,女性哲学家伊瑞格瑞阐释的非父权传统的身份识别,以及德勒兹的“去面孔”。配合几位艺术家创作的案例,伊丽莎白讲解了视觉艺术与哲学命题的互文关系。回顾近几期分享的普瑞萨系列讲座,她使用石膏、蚕桑和养蜂的装置艺术实践无不验证她对精神性、环境问题的生命痕迹的追逐。通过哲学讲座,读者或许可以更好地理解视觉艺术创作与文本、哲学和诗学的互通性。

Dr. Elizabeth Presa Lecture

伊曼努尔·列维纳斯(Emmanuel Levinas)在著作中谈到现象学和神,他说道:“爱人之间、情人之间面孔不只在脸中存在,面孔存在于身体中,面孔在身体与身体的交会中形成,躯干、皮肤、四肢互相的触摸变成了彼此相认的面孔。”这个观点尤其对于雕塑家是有趣的。回到我开始说到的罗丹对泥的触摸,在那里“泥”是他的情人的肖像,但是“泥”也是泥本身的肖像,“泥”就是他的情人,罗丹同时塑造了情人和泥,它是双重的。“身体体验”作为一种面孔识别的肯定,很好地诠释了雕塑家的工作。

当代法国女性主义哲学家露丝· 伊瑞格瑞(Luce Irigaray)就面孔作为一种变相的触摸的持续变体时说道:“情人之间对身体的触摸关系,通过触摸身体他们彼此表达,身体之间的交融成为‘脸和脸’之间的识别,他们用‘身体和身体’对话、互相识别。”她写道:“这时候‘面孔’消失在爱欲的交融中,面孔在爱欲中被吞噬,面孔消失在肉体的昏暗、阴影中,人体的触摸在每一分每一秒中重现身体新的面孔,让身体发现、省悟,成为一种撕掉面具的赤裸的‘脸’。”她进一步谈到面孔的“多孔性”,人体上的“多孔性porosity”,同时也揭示了一种人性脆弱的暴露的存在。 伊瑞格瑞和雕塑家有很亲密的关系:她说:“脸孔为触摸而生”,没有触摸就没有脸的存在,在布朗库西的《吻》中,两个脸交融在一起成为一张脸,因为亲吻使他们的脸孔出现和成立。伊瑞格瑞写到情人在瞬间中彼此化身,就像雕塑家通过对泥的触摸而确立了自己的身份一样,雕塑家身份在这个世上的成立就如同情人间彼此的触摸证明了他们身份。通过触摸、抚摸,肉体被唤醒,身体才意识到它的存在,在触摸、抚摸下“肉体”成了被雕塑的、被折叠的、被塑造的一个“新生的身体”——“触摸造就了面孔”。

左:伊曼努尔·列维纳斯,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

右:法国女性主义哲学家露丝·伊瑞格瑞,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

这里还有另外一层意思,当说到“触摸”是彼此的识别,是没有性别的区别的,对比历史上一系列男权文化里对女性认知的时候,女性通常作为被触摸的客体,女性身体作为“被唤醒的身体”而存在。而露丝· 伊瑞格瑞说的是这就是女性自身作为像植物、动物一样生长的主体,同时她又在文化里被投射成一种“触摸的客体”之间的奇怪的距离。总的来说露丝· 伊瑞格瑞这位女哲学家说生命的原动力来自于“触摸”、来自于“肢体的关系”,这就违反或者是挑战了更传统的男性视角哲学家通常对一个对象的视觉分析。男性哲学家用观察分析象,这里包含了冷淡、冷静、冷酷的关系;而伊瑞格瑞用触摸的关系来诠释,这就像当你看到一个人摔倒,你可以观察他摔倒,但是伊瑞格瑞的角度是走过去把摔倒的人扶起来,“触摸”的关系是带着一种温度和体温的视角,和视觉是不一样的角度。从她的理论来说,雕塑媒介就变成艺术里最高级的媒介,通常来说美术史是相反定义的,绘画是高的,雕塑是低的。而绘画是一种来自视觉的戏法,通过光影渲染、通过透视的戏法,绘画的视觉是骗术;而雕塑是一种真实的身体体验,这个体验虽然还是用眼睛看雕塑,但是给你更多的是肢体触觉的体验,包括实际东西的重量、质地、温度,就像是刚才说到的情人之间互相彼此的认知,是对身体触摸的认可得到的感知,而不是一种更理性的、分析之后的承认。

左:Luce Irigaray and Michael Marder THROUGH VEGETAL BEING,图片来源:伊丽莎白· 普瑞萨

右:伊丽莎白 ·普瑞萨 Moon Water,2005,石膏、镜子、盐水,尺寸可变,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

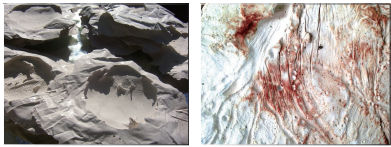

左:伊丽莎白·普瑞萨 Moon Water,2005 ,石膏、镜子、盐水,尺寸可变,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

右:伊丽莎白·普瑞萨 用石膏翻制女儿的胎盘,2014,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

左:Gilles Deleuze 德勒兹 Francis Bacon The logic of sensation, 图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

右:Francis Bacon Head I, 1948,Oil and tempera on hardboard,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

Three Studies for a Portrait of George Dyer di Francis Bacon,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

我的作品里翻制过很多水母,水母转换到石膏上变成一些白白的片,平时看起来透明的,好像一包液体,而翻制出来我才发现水母的身体有很多伤痕,石膏把水母身体的伤痕、形体都翻出来,有时候把它的伤痕敞开的、暴露出来疤痕都显现出来了。还有一次,我翻制过一个我女儿的“胎盘”,胎盘留下的血迹,像水母身上的痕迹留在每个个体不一样的石膏片上,使他们每个都像是一张脸,具有不能被代替的完全独特的“面孔”。 当这些石膏把细微之处的起伏、血迹、颜色、变化都捕捉下来之后,当你离近了正视这些细节的时候才发现它们的面孔就像大地的起伏和沟壑,那一条条的沟壑也像是一张活生生的脸上的皱纹。

伊瑞格瑞说:“从这个角度看面孔揭示了我们的真谛,这就是脆弱性!”

作为女性哲学家,伊瑞格瑞自己的职业生涯中也充斥着来自男性哲学界的排斥,排挤,她有一个很艰难的生涯。

对于列维纳斯等哲学家就“面孔”的一些回应和批判,德勒兹和费利克斯·瓜塔里(Felix Guattare)有过以下的反击、回应,因为与艺术的关系紧密,这两个人被无数的博士论文引用,尤其是对雕塑的影响非常大,从而经常被艺术学生引用。

圣地亚哥·希拉作品,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

Francis Alys,THE GREEN LINE(SOMETIMES DOLNG SOMETHING POETIC CAN BECOME POLITICAL AND SOMETIMES DOING SOMEFHING POLITICAL CAN BECOME POETIS),图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

他们俩说:“‘正面性’、‘面孔性’是一种社会结构,这个社会结构最终指向对社会已知结构的再次确认。识别的面孔再次回到了对父权社会制度一种既定程式的肯定,比如确认这是老师、这是老板、这是警察……对他们的面孔的确认就像是再次确认了一种社会身份的模式化、符号化表达。最终又回到了围绕着权利机构、围绕着权利产生的社会结构。他们把这种“面孔”称为最不人性的面孔。对此,他们提出“与其谈论面孔,不如谈论‘去面孔’或者是‘模糊面孔’。” 就德勒兹而言,他说:“与其讨论面孔不如讨论‘去面孔’之后的不知不觉中可能感知到的某种神秘或更秘密的存在。就像是去人的面孔的‘人性’,而把它看成动物的,只看成肉体的一种识别。”他举例:弗朗西斯·培根的一些画,德勒兹自己就收藏了很多早在培根成名以前的画。他说:“你看到培根的画里很多时候脸是被消融的,是消解的,是去面孔的‘面孔’。”这个“面孔”像是肉体,像是动物身上的肉一样的存在,这个肉不是死的肉,而是鲜活的肉,是正在承受痛苦、承受欺凌,鲜活的肉体的存在。“去面孔”、 “去人性化”的肉体,当肉体真正作为承受痛苦的存在时,这时候人是野兽,人所承受的与野兽无异。我的书单里列出的文章之一《野兽与金主》就是在说人和动物之间的关系。在那他描述培根的画,揭示承受痛苦和脆弱的肉体的发现。

德里达举了另外一个艺术家的例子:

圣地亚哥·希拉 (Santiago Sierra)这是一位墨西哥城的艺术家,在他出名的作品中,他付钱给一些人,雇他/她们站在画廊,仅仅是站着或者是别的简单动态,在雇佣者身上泼上石膏,这样一来你看不到他/她们是谁,但是你知道这是一群人。

2004年他在伦敦的一个画廊里做的作品,当时正是美国对伊拉克的战争,在那个时期流出美军虐待伊拉克战俘的一些新闻,他的这次作品是对当时新闻的回应。他雇佣一些来自伊拉克的工人站在画廊里,他站在空间的另外一端向他们喷上大量的泡沫胶,胶干了以后工人可以走,但是会留下身体的负形。他的作品中最后的呈现是这些人的身体站成一排,像是经常在新闻中所看到的图片,比如战俘、士兵、饥饿的难民,一排一排地存在在新闻图片里一样。他的作品留下的是像一连串人的躯壳,这个躯壳恰恰揭示了人性脆弱、薄弱的一面。就像他对小布什的一段讽刺:“是啊,布什他是一个混蛋,他发动了这场行动。但战争并不是他造成的,是人本身的残忍造成了战争,造成了对人的摧残。”

法比安·奈特摄影作品,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

这个案例来自艺术家弗朗西斯·埃利斯( Francis Alys),他也是墨西哥城背景的雕塑家。在他的很多活动里,可以说他赋予了大地、风景以“面孔”,赋予了风景以身份。他刚到墨西哥城时有一次墨西哥大地震,他去做志愿者帮助难民,从此之后他就留在了这里,他的其中一件作品是徒步行走在以色列和苏丹两个国家的国界线上,他一边行走,一边打开一罐绿色的油漆,把国界线画了出来。

这个作品用了58升油漆,徒步行走24公里,他在自己的实践中反复验证,有时候诗意的会变成政治的,有时候政治的会变成诗意的。政治和诗意之间变化中的关系,像他自己徒步行走在城市和城市的交界之间。有一个法国建筑学家对他这件作品的评价说:“他的做法从一方面上来说像是地图上划界的分界线一样,是对一个风景的扁平的呈现,但是当我们对比真实的地图分界线,那是非常硬的、扁平的,没有任何对表面、肌理的认知,而是一个硬性的切割,把一个地方和另一个地方切分开来。而他用自己的行走,通过真实的物理空间,在真实有起伏的地面上,画出他的身体带来的并不规则的一条线,这条线画在了人为区分的犹太教和伊斯兰教的两种文化的界限上,是一种再次的诠释。”

当我们说到弗朗西斯·埃利斯Francis Alys的艺术实践在诗性和政治之间来回游荡的时候,还要提到另外一个柏林艺术家法比安·奈特( Fabian Knecht),相较很多艺术家是在美术馆的白盒子里做作品,这个艺术家把白盒子放在户外,他把四个板变成四个白墙,把四块板夹起来就走,走到户外的风景中,在现实风景中盖起像“美术馆”一样的白盒子,这样得到他的摄影。

左:Mike Kelley,1954 - 2012,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

右:麦克·凯里作品,图片来源:伊丽莎白·普瑞萨

艺术家麦克·凯里 (Mike Kelley)于2012年自杀身亡,他的生涯是一种悲剧性的生涯,他在自我折磨中度过了一生。有一件作品是他把小孩一直抱着的毛绒玩具从旧货店里收集来,为损毁的玩具拍摄正面照、身份照,把这个身份照和自己的照片放在一起,小孩的玩具对于心理分析学家来说通常是取代父母、母亲的替身,它们代表了儿童对他母亲的拥有或是对父母的拥有,所以他们要一直携带这个他所拥有的东西,依恋这个东西,不能离开,同时这些玩具又是梦魇的受害者,这些玩具被破坏、弄脏、被损坏。麦克·凯里把自己的照片拍的像高中生的小孩一样,同时我们也可以说他也许就像是这些玩具一样是被损毁的,是牺牲品。可能他的内心仍然是个孩子。

从凯里的作品来说,他以自身的感受赋予这些玩具以正面肖像。

【完】

关于作者

伊丽莎白·普瑞萨,她的工作重点是视觉、表演艺术、哲学、文学的跨学科领域研究。 在很多项目中,她与哲学家的合作成为其艺术特色,普瑞萨教授与法国哲学家德里达的合作艺术项目持 续在法国和澳大利亚的学术界产生着影响。

排版:郑彭艺

编辑:邓淇

责编:张一

审校:琴嘎

资料提供:伊丽莎白·普瑞萨

官方网站:http://www.suijianguo.org.cn

官方微博:北京隋建国艺术基金会

官方微信公众号:云雕塑Cloudsculpture

雅昌艺术头条:云雕塑

邮箱:safyun@qq.com

*以上所有图片、文字、视频素材,由受访人和机构惠允和授权使用,未经基金会授权不得转载。