刘成瑞 : 重新折腾成一张白纸

“人物随访”聚焦于当代雕塑领域中青年艺术家的个展,具有实验性的群展,著名艺术家的大型美术馆个展以及 相关的策展人、学术总监,还有实验性的艺术团体和独立空间的负责人等。

作为“云雕塑”的一个深度访谈栏目,坚持三个基本原则:一 现场性――在中青年雕塑家展览现场或工作室,以视频形式采访艺术家;二 艺术家角度――基金会志愿者艺术家作为记者和编辑面对面采访;三 基于雕塑的视野――关注从三维空间出发的雕塑、装置及身体等相关展览与事件的发生。

编者按:

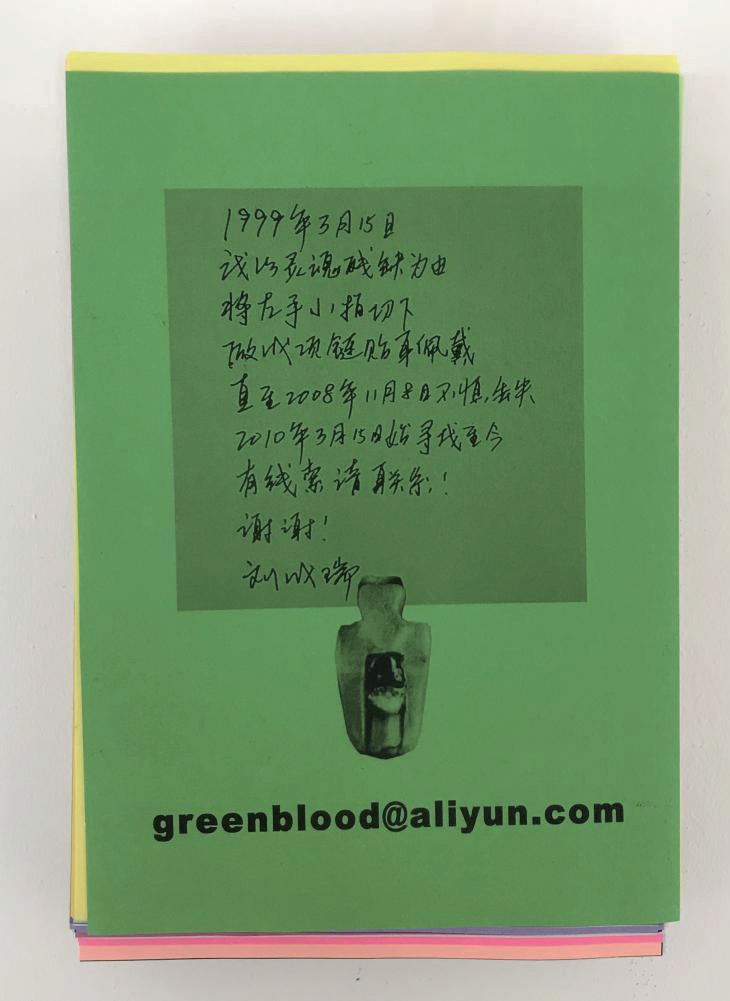

1999年,刘成瑞以“灵魂残缺身体不应完整”的理由,切下了左手尾指并制成项链,该项链于2008年丢失并在2010年创作《寻找手指》;2019年,因右手尾指意外受伤导致其永远无法伸直,于2022年1月9日在废墟切除坏指,并在一周后举办了展览“春天进行曲”。

面对23年的时间跨度及丰富的资料,刘成瑞克制地选择了关于“切指”的影像、患病期间所写的1001首诗歌以及观众的参与,结合三条显性和一条隐性的时间线索共同完成了开放的展览结构。他用身体和行为将时间重新赎回,准确且彻底的语言构造了空间的广阔,达到想象的最大化。

在影像中,刘成瑞仿佛化作波德莱尔笔下的“游荡者”,以骑行的方式串联被挑选的街景,从而完成他的句法。废墟是其中的关键场所,它几乎是现代性碎片现实的不幸集合。时间摧毁了城市的旧有秩序,被现实叙事抛弃的物品在废墟里风干,而刘成瑞在废墟的顶楼进行坏指的切除,血液对身体的洗礼同时完成了对现实的净化。红色渗入白色的纸张和灰色的尘埃中,好像是一道魔法润湿了废墟的生机。

刘成瑞并不回避对身体的伤害但又从不迷恋其中,他始终以艺术的方式将赤裸的伤害“中和”为浪漫的现场。在“春天进行曲”中,“中和”的力量指向了一种现实,又再度把这种现实作为礼物分发给观者。由己及人的关怀形成了诗意,刘成瑞所呈现的并非是个人化的表演,而是具备普遍性的感知。他将日常视为“快乐、不屈和抵抗的第一现场”,挖掘其中的绝望和想象力并在作品中反射出现实深处的余温。

春天,是带有暧昧想象的季节。我想,刘成瑞的“春天”正是北京的早春,它是一种和煦的残忍,是携带着温暖的凛冽,它持续地“进行”着,让观者不断地凝视那充满希望的远景。

春天的温度就是现实深处的余温。

“云雕塑”艺术记者在行为现场及线上随访了艺术家刘成瑞和策展人王澈,以下详细内容经与谈人校对和 授权,在此与大家分享。

展览海报,2022,图片由艺术家提供

展览海报,2022,图片由艺术家提供

Q:云雕塑

A:刘成瑞

Q:你是如何构建这个展览的?影像和诗歌形成了怎样的呼应关系?观众的参与意味着什么?

A:“展览”是为了宣告这件艺术作品的完成或开始。完成的部分是事件和影像,开始的部分是等待,也就是诗歌签名的参与部分。对这个展览,我做了最大可能的减法,所有能用口述和想象弥补的都没有使用视觉和文字。1999年、2008年、2010年、2019年,2022年,每一年对这件作品都有着重要的意义。展览只呈现了2022年1月9日的影像记录、2019-2022年的1001首诗歌、几滴现场的血迹和几块遮挡窗户用的绿布。目的是准确,而不是庞杂。

影像是事件的记录,以及事件过程中的现实意象和整个过程呈现出的普遍性和诗性。诗歌是意象基础,日常中关于现实,思考,情绪的意象都能在诗歌文本中找到线索。另外,诗稿的摆放对影像有视觉补充,使其不至于在展览现场显得单薄。

观众的参与是一个开口也是出口,让这件看似个人化的事件具有普遍的群体的意义。作为物化的诗稿,是这次事件或展览的物证,进入观众的记忆和生活,对作品的开阔度和观念的传播都很重要。

Q:红色和绿色作为惯用色,有明确的色号吗?颜色在这次的展览空间中承担了什么样的视觉任务?你如何构建展览中的仪式感?

A:没有色号,我不太喜欢作品中的这种物理性的明确。艺术中“明确的”应该是感性和直觉。展览中的颜色的使用主要还是为了让空间更准确的传达艺术。

在这个展览中,绿色是“春天”,红色是“进行曲”;在使用方面红和绿是提示性的线索,最重要也最多的另外三种颜色是黑色(文字)、白色(墙面)和灰色(视频)。

展览现场,2022,图片由艺术家提供

展览现场,2022,图片由艺术家提供

从视觉来说,是极简让整个场域具有某种气息(仪式感);还有一部分仪式感源自想象,对一次行动,一个艺术家或个人的想象。

极简和开阔都需要把不必要的东西剔除掉,而且都能为想象提供更大空间。从方法论来讲还是,语言要准确,执行要彻底。

Q:从《一轮红日》的碎石、《悲伤》中的微笑到《春天进行曲》中打印的诗歌,你似乎总是在渴望别人能够带走你的一部分,或者给予他人一些东西。你想要给出的或者被带走的东西是什么?

A:物证。如果你不曾拥有某个故事的物件,记忆会被其他新的故事替代,或越来越模糊。只有“物证”,能在即使很多年后也让你想起这个故事,并进入对故事的感受之中。这是“艺术品”之于艺术的意义,也是“被带走的东西”之于我作品的意义。

Q:展厅中并置了三条显性时间线索,一条是患病期间所写的诗歌堆叠而所形成的线索;一条是围绕“切指”所构成的影像叙事线索,同时也意味着患病的终结;一条是展厅当下观者所参与的时间线索。另外还包括一条隐性的时间线索,即从1999年开始所发生的断指以及寻找的故事。这些时间线索的重叠与并置是出于什么样的考虑?包括在影像中,切手指前也抬起左手腕看了一眼时间,你认为在作品中时间、身体和行为之间的关系是什么?

A:身体和行为是为了对抗时间,但由于时间的不可逆以及客观性,会让对抗形成特有的秩序。而记录对抗这一行为最为准确客观的还是时间。空间就是身体对抗时间的过程中出现的,这时身体也具有空间属性。对抗越准确,越彻底,空间就越大,越广阔。作为“空间”的身体会走向衰老,死亡。只有“行为”中的身体和身体在场的空间会抵达某种永恒,被记录的,被想象。我关于手指的故事就是通过对抗和对完整性的追认,也就是从因为灵魂完整的残缺到为了身体完整的残缺,从“灵魂”到艺术,通过艺术完成对自己的救赎。

Q:在以往的作品中(如《悲伤》、《虎口》等),身体的痛苦总是被某种东西所中和。这种“中和”有别于90年代末以来对伤害的迷恋,在你的设想中,这种“中和”走向的是什么样的结果?

A:走向“现实”,也是为了“现实”。痛苦一直是隐形的现实,“中和”是普遍的现实,光和影同在的现实。《虎口》这件作品第一次实施是在黑桥,有朋友无法忍受现场弥漫的痛感把钉子从我虎口拔下来扔到了下水沟,作品不得不终止。这次事件给我的启示就是怎么“中和”,在完成作品的同时,让痛苦的体验只在自身,并淡化身体的痛苦。所以,同年在成都第二次实施《虎口》时,我提前把手钉在墙上,很多观众以为不是真的。另外,我对伤害并不迷恋,相反我很怕伤害,也怕疼痛。

左:刘成瑞《虎口》2013,行为现场,A4 当代艺术中心,成都,图片由艺术家提供

左:刘成瑞《虎口》2013,行为现场,A4 当代艺术中心,成都,图片由艺术家提供

右:展览现场,2022,图片由艺术家提供

刘成瑞《春天进行曲》2022,视频截帧,3840×2160,90 ',图片由艺术家提供

Q:在这次展览中,这种“中和”的力量似乎指向了一种日常的现实。在影像中,身体的痛苦作为仪式的高潮,但在后半段逐渐跌落进现实的语境中,被容纳为一种日常。在展厅中,残酷的断指被一地的诗稿带回一种牢骚的日常。为什么在这次展览中选择指向现实?在这三年以及当下,日常的现实对你来说意味着什么?

A:断指类似的行动在决定的那一瞬间已经完成了。产生决定的恰恰是日常中的现实,包括时间、情绪和观念的积累。也就是“决定”要比“实施”更重要。展览的设计是想接近真实的现实,而不是强调断指这一表面上惨烈的事件。影像中也是,里面看似即兴的大量表演都是提前预设好的,有一个完整的叙事线索。现实是具有普遍性的,所以这不是一次很个人化的表演,而是一个生活在中国的个体所承受的来自现实和命运的痛苦,以及解决,度过,消化这一痛苦的过程。日常中的现实对我来说比作品中的现实更重要,是我快乐,不屈和抵抗的第一现场。我只是选择性的把日常中挖掘的绝望和想象力投射到作品,这让我在创作作品时可以下沉到底层也能保持朝气,不受事件、学术和市场的影响。

Q:影像中的路线是如何进行规划的?影像中出现的地点(花园、废墟、河流、坟墓、大象、中式建筑、杀鱼、诊所、烟店、天桥、门禁等)指向了什么样的意象?骑行意味着什么?

A:按照一个“故事”的需要建立的结构,中间穿插了一些“剧情”。

影像中“花园”是人的情趣需要;“废墟”是现实;“河流”是象征,自然的,生命的象征;“坟墓”是终点,鲜花自然是祭奠;大象是关于有灵性的庞大生物的隐喻,它们比人类古老;闲置多年的的中式建筑群是传统被情趣利用后的处境;杀鱼那个画面是偶遇;“诊所”是最小的医疗单位,更接近普通人的就医方式;“烟店”的对话是调侃和弱抵抗,门口点烟是为了火在影像和故事中的需要。“天桥”对应的是车流,城市的河流;“门禁”暗示管控,科技和制度的双重管控。

骑行是最质朴的交通工具,没有情调和阶级的暗示。另外一个原因是对这一行为的身体承受能力和影像时长的考虑。如果步行,流血会过多,时间也会过长。

Q:为什么选择这个废墟作为切断手指的地点?

A:呼应现实,我们的精神和灵魂如同在一个拆迁现场,废墟。

Q:为什么在切割之前有一段不停地在调整位置或者停顿,你当时在想什么?

A:犹豫。16岁在教室断指是用菜刀,而且是右手之于左手,整个过程也就几秒;这次是铡刀,没有经验,是左手之于右手。怕左手不够有力或铡刀不够锋利一次铡不断,我不能把这么细的手指铡两次,那样不够清脆。

Q:影像中存在着一种强烈的故事性和文学性,包括护士最后说的那些话,串联起左手小指的经历,仿佛完成了一个寓言。你是如何架构这种故事性的?“故事”对你来说意味着什么?

A:讲述故事,不管是用行为还是文字或口述,最重要的自然是语言。而且在“故事”中最重要的不是故事的叙事性,依然是语言,语言是观念的全部。我用行为完成这一类故事主要靠经验和对“人”的认识,这个“人”包含现实中的人和文学、艺术、宗教中的人。我的语言和故事中人就是去接近作为“人”的这一合体。

“故事”我觉得是终极的,超越语言和观念,因此更需要准确度和彻底性。我的很多作品都在试图成为一个故事,包括《十年》、《刮子移土》、《一轮红日》、《悲伤》等。

Q:本雅明认为寓言是“对被贬低的历史剩余物的重新评估”,欧文斯认为“对遥远过去的信念,以及为今天而拯救过去的渴望”是寓言的两个基本冲动,那么对于你而言,“寓言”是什么?

A:这让我想到本雅明的“灵光”:是独特的时空之线,是显得如此之切近的那唯一的遥远现象。我觉得故事和艺术中的“寓言”就是这“灵光”。对我而言,寓言更接近百度百科的解释:寓言是用比喻性的故事来寄托意味深长的道理,给人以启示的文学体裁,字数不多,但言简意赅。将这段话中的“文学”换成“艺术”,“字数”换成“行为”或“动作”,就准确了。

刘成瑞在废墟现场,2022,摄影:郑确

刘成瑞在废墟现场,2022,摄影:郑确

Q:保持写诗的习惯是否是作品诗性美学的一个来源?

A:写诗对我而言看起来好像很轻松,也很日常,有时一根烟点上写出三四首后还能再吸一会儿。实际上,我在诗歌中的下沉是很极端的,也很分裂。比如在一首几行的小诗中我必须从地狱迈到云端,只有绝望远远不够,还必须轻盈。我已经把诗歌作为我的艺术来写了,我的诗歌公众号(donodo)每天都会发一首诗,已经持续了很久。所以,现在我不会把我的诗歌和作品分开来看。而“诗性美学”不只是我作品所追求的气质,也是自然流露。

Q:在从家里离开要去进行行为的时候和断指包扎后回到家的心情产生了怎样的变化?

A:紧张,犹豫,释怀,欢快,平静。

Q:你经常使用身体作为一个承载物,你认为需要被拯救或者被战斗的那一部分是什么?现在,右手小指被切除后,你认为自己平和了吗?

A:被拯救或者被战斗的自然是灵魂,不是宗教意义上的,而是精神意义上的灵魂。现在是平和的,虽然我对自己仍然非常不满,也非常焦虑。

Q: 你是否将对身体的伤害视作一种锻炼?

A:没有,至少作品中对身体的伤害不是为了锻炼,而是艺术语言和作品结构的需要。日常中对身体的压榨完全是为了抵抗平庸和乏味。

Q: 残缺的对称是否构成了另一种完整?将坏指切断之后,为什么给人感觉你很轻松?

A:是的,现在很对称,也比较完整。感到轻松一方面是完成了一个决定,另一方面身体上不再有畸形的局部。少年时灵魂残缺中的“灵魂”出自文学作品,当时读到的《牛虻》、《罪与罚》、《少年维特之烦恼》等书中有大量“灵魂”这个词汇。就当时的心理处境来说,是由童年步入少年后的某种缺失感,以及慢慢看到人性恶的部分,就用自残进行了一次直接对抗。

Q: 从1999年左手断指到现在,由于这种残缺所产生的最让你感伤的一刻是什么时候?

A:很难忘的一次是1999年断指后不久,有个女生来看我,她并没有因为这件事觉得我有什么不同,只是微笑着看着我,非常美,我为这种美感伤很多年。另外,就是2019年手指伸不直后,比较自卑,很是感伤。不好意思跟人握手,怕戳到人家;也不好意思跟以前一样在加油站把右手五个手指大大方方伸出来:95,加满。

Q: 做成项链的指骨和这次还带着肉的指骨之间有什么区别吗?你如何看待骨头和肉的关系?为什么后来中止泡酒这个行动了?

A:完全不一样的,骨头单纯好看,带肉的断指有点膈应。

骨更具有精神性,肉是可以腐烂的,包含着堕落。骨肉相连,再有血液流动,就是生命。

泡酒并不是作品的一部分,就不能称其为行动。我斟手指泡酒的那个视频中,我不是给观众或媒体斟酒,而是给朋友,所以造成很多误解。我只是不喜欢福尔马林,又不想让手指在空气中慢慢腐烂,更何况我热爱烈酒。终止泡酒主要是很多陌生的观众进展厅就问你的手指酒还有吗,给我来一杯。这不是作品所希望的,更不是展览的一部分,就拿回家冻冰箱了。

Q: 你觉得手指的故事结束了吗?有没有想过这次的这根断指,是会跟随你一起进入坟墓还是保留下去?

刘成瑞《寻找手指 - 传单》2010,通过网络、传单等形式寻找自己丢失的手指,图片由艺术家提供

A:结束了。对于故事来说,结束才是开始。

至于这根断指我没想过太多。或许,有一天心血来潮,用肉做个小面,用骨头做个项链;或许,会忘记它,丢失它。但再也不会像2008年在澳门丢失那根指骨一样不知所措。至于坟墓,我是不会有的,要死,就死得干干净净的,而我能传承的,最好只有故事。只是难度有点大,我已经把好好的一张白纸当成钢板折腾了二十多年,注定腐烂的脸也成了可以销售的电子文件,就看剩下的时间能不能把这张白纸重新折腾成一张白纸。

Q:云雕塑

A:王澈

Q: 从《一轮红日》到《春天进行曲》,刘成瑞的艺术中哪种特质吸引着你与他多次合作?

A:我和刘成瑞大概在2013年认识,他有很多特质,比如爱喝酒、爱写诗、爱写小说,最主要的特质是他行为创作中都包含了一个比较长线的时间,或者是一种大的空间。

长线的时间其实是创作的连续性,比如这次《春天进行曲》的断指行为和99年切掉的手指是有关联的,包括《十年》等作品都存在这样的气质。这种长线的时间概念是刘成瑞对一个作品的长期验证、关联和互动,我觉得这是一个很有意思或者说是一个很深入的创作形态。作品中的空间所指的也不是一个非常虚无的概念空间,而是刘成瑞对我们的现实生活非常深入的感受或者感知,然后再呈现在作品的面貌上。

所以我觉得刘成瑞的创作形式上是比较整体的,包含诗歌、绘画、行为、写作,还有创作的连续性,这些都是他作为艺术家非常立体的一种体现。

另外,我认为一个重要点就是我们是朋友,一起喝酒、行走,我的很多项目他都有参与。这个过程是策展人和艺术家之间的一个连续性关联,这个关联让我们之间有一个彼此了解的过程,是我们互相在这个过程中能够有更深入的关于艺术的探讨,是策展人和艺术家之间展开工作的重要基础。

Q: 从策展人的角度,《春天进行曲》较之以往的展览或者项目有哪些不同?

A:从我的感觉上来说,其实没有特别大的改变,刘成瑞好多项目都是强调跟过往的关联、长期的时间线索、对现实的体悟以及同公众的互动。这次是用诗歌的方式与观众交换,包括他本人在整个展览期间,他都在现场办公,去接待每一个来参观的人,让观众选择诗歌,然后两个人共同签名。这是一种温暖的互动,同时具备一个特别有仪式感的收藏形态。如果说有差别,那可能就是互动的这个部分产生了新变化,把互动做得更全面、更温暖、更有仪式感。

我们之间的合作也有一些变化,首先这个项目是一个很自然的发生。因为长期的合作关系,所以包括刘成瑞产生这个想法,到这一次要做这个项目,我一直都跟他有这么一个非常自然的关系。去年,正好蔡老师也邀请他在蔡锦空间实施,这也是一个非常好的巧合,作为策划人也很自然的参与其中,变化就在于我从策展人的角度,不是面对的艺术家的结果,而是参与他的过程。包括他要去实施切指的行为前,我们也有一个比较深入的沟通。实施的过程中,我们也有一些手机上的联系。等于我一直在参与这个事,但这种参与是一种心理和看待上的参与,是一种理解,或者是一种交流、陪伴。

其实展览我认为也不是一个结果的呈现,观众来参与或者是收藏这些诗歌都是这个项目“进行”的一个过程,所以我们就是取名叫“春天进行曲”。其实也是在一个我们想象的、期待的春天中进行下去。

切指行为,第一是跟刘成瑞自己的关联,其次我觉得像是把当下这个比较残酷的、凛冽的现实作为了一个底色。其中诗歌是一种情感或者情怀,是刘成瑞坏指这三年生活的缩写,是一种抽象的个人态度、心理、情感。所产生的观众互动是人和人之间的一种关联、一种鼓励或者是一种很温暖的交流。刘成瑞在现场接待这些人,会递上一瓶水、一杯酒,或者别人也会给他带一个小礼物,整个过程我觉得它都是作品的一部分,所以“春天进行曲”说是一个展览,也是刘成瑞的一个正在发生的或者是一直在进行的项目。时间的体量、现实的体验和互动,这样的节奏是我觉得这个项目不一样的点。我是一个策展人也好,或者像一个观察员也好,或者是一个非常弱势的策展介入的形态也好,就在这样的一种合作关系中呈现了这个项目。

【完】

关于艺术家

刘成瑞,1983年生于青海,现居北京。其创作以身体为核心,通过行动,表演,绘画,写作等方式凸显对生命意志的坚守和超越。2006年发起的“十年计划”是其创作的温和基石,期望以约定为纽带和众多参与者在漫长的时间中重塑彼此的生命图景和社会人格。他曾在谢子龙影像艺术馆(长沙)、没顶画廊(上海)、香格纳画廊(上海)、北京民生现代美术馆(北京)、维他命空间(北京)、激发研究所(北京)、labirynt画廊(卢布林)、中央美术学院美术馆(北京)、A4美术馆(成都)、NIPAF空间(日本长野)、釜山美术馆(韩国釜山)、伊比利亚当代艺术中心(北京)等空间举办个展(个人项目)或实施行为表演。

排版:郑彭艺

采访:郑确

编辑:金龙

责编:郑确

审校:琴嘎

资料提供:刘成瑞、王澈

致谢:刘成瑞、王澈、蔡锦空间

官方网站:http://www.suijianguo.org.cn

官方微博:北京隋建国艺术基金会

官方微信公众号:云雕塑Cloudsculpture

雅昌艺术头条:云雕塑

邮箱:safyun@qq.com

*以上所有图片、文字、视频素材,由受访人和机构惠允和授权使用,未经基金会授权不得转载。